Gerichtsmediziner:"Der Körper am Tisch hat mit dem Menschen nicht mehr viel zu tun"

Bei Verbrechen und ungeklärten Todesfällen liefert die Gerichtsmedizin Antworten.

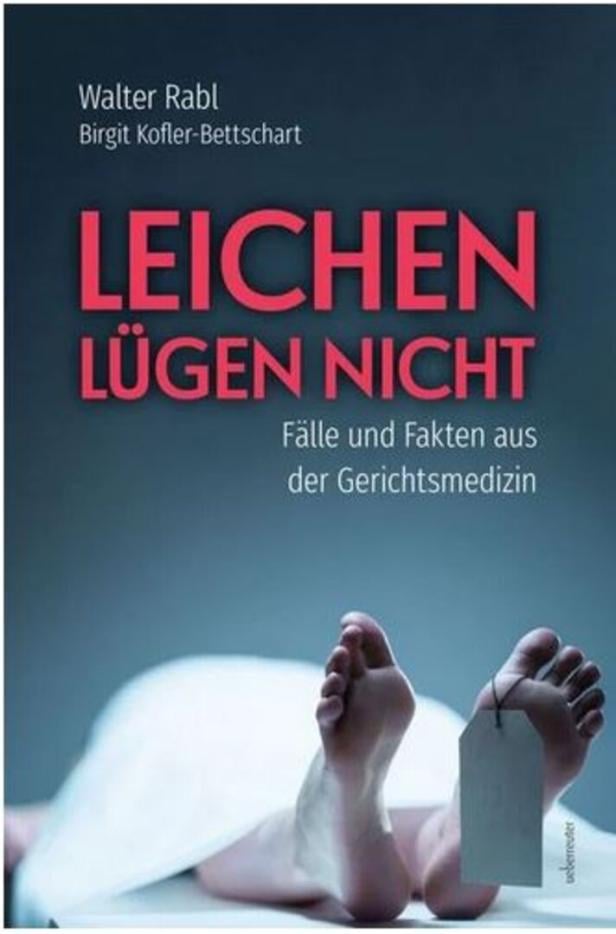

Bei Gewaltverbrechen und unerklärlichen Todesfällen kommt die Gerichtsmedizin ins Spiel. Sie verbindet medizinisches Fachwissen mit kriminalistischer Präzision und liefert entscheidende Antworten für Polizei und Justiz. Walter Rabl war mehr als 40 Jahre als Gerichtsmediziner tätig, zuletzt an der Medizinischen Universität Innsbruck. In seinem neuen Buch „Leichen lügen nicht“ gibt er Einblicke in einen Beruf, bei dem jede Untersuchung ein Stück Wahrheit ans Licht bringt.

KURIER: In vielen TV-Serien und Romanen werden Gerichtsmediziner wie Detektive beschrieben. Entspricht das der Realität?

Walter Rabl: Das Detektivische, ein „Sherlock Holmes Spielen“, ist ein Teil der Arbeit, wobei das oft idealisiert dargestellt wird. Da kommt der Gerichtsmediziner und erklärt den Fall. In der Realität ist es Teamarbeit. Bevor die Gerichtsmedizin zum Einsatz kommt, hat z. B. die Polizei schon sehr viel gemacht: den Tatort untersucht, Zeugen befragt, Einvernahmen gemacht, allenfalls einen Verdächtigen verhaftet. Wir tragen den medizinischen Teil bei, wobei Gerichtsmedizin viel mehr ist als Medizin. Es kommt viel Rechtliches dazu, die Toxikologie, Blutgruppenkunde, Molekularbiologie. Nach unserer Arbeit geht die polizeiliche Tätigkeit weiter. Wenn man Glück hat, gibt es ein rundes Bild und der Fall ist geklärt. Aber das hat man bei Weitem nicht immer.

Walter Rabl war mehr als 40 Jahre als Gerichtsmediziner tätig.

Was sind für Sie die gröbsten Fehldarstellungen?

Die Gerichtsmedizin wird häufig mit der Pathologie verwechselt. Es gibt einen Facharzt für Pathologie, der Lehre der Krankheiten, darunter fällt z. B. Tumordiagnostik. Gerichtsmedizin ist ein anderer Facharzt mit eigener Ausbildung. Sehr häufig sieht man in Fernsehserien auch den typischen Y-Schnitt von den Schlüsselbeinen über das Brustbein nach unten. Durch diesen Schnitt würde man aber etwa ein Würgen oder Erdrosseln komplett übersehen. Vieles wird idealisiert dargestellt. Die Untersuchungen sind schon in 90 Minuten abgeschlossen – das hat mit der Realität nicht viel zu tun. Gerade toxikologische Analysen können zwei, drei Wochen dauern. Es stört mich nicht und fällt unter künstlerische Freiheit. Manche Serien sind fachlich aber sehr gut beraten.

Das Interesse an fiktiven und realen Kriminalfällen ist groß.

Ich lese auch gerne Kriminalromane, aber gerade bei den realen Fällen ist aus meiner Sicht ein bisschen mehr Zurückhaltung gefragt, weil man sehr in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen eindringt. Und was man nicht vergessen darf, wenn man solche Dinge in Serien oder Podcasts erklärt: Das ist auch ein gewisses Maß an Täterschulung, wo Täter quasi vorgewarnt werden. Man muss aufpassen, welche Details öffentlich werden.

Viele können sich nicht vorstellen mit Toten zu arbeiten. Können Sie das nachvollziehen?

Es ist ein großes Vorurteil, dass Gerichtsmediziner den ganzen Tag mit Leichen zu tun haben. Das macht vielleicht fünf Prozent unserer Tätigkeiten aus. Der Rest betrifft Lebende. Für mich ist die Gerichtsmedizin nicht emotional belastend, denn egal wie tragisch ein Fall war: Wenn der Körper bei uns am Tisch liegt, ist das Geschehen vorbei. Der Körper hat mit dem Menschen, der das einmal war, nicht mehr viel zu tun. Wir haben emotional wesentlich weniger Belastungen als etwa Polizisten oder Ärzte in der Klinik. Wenn man als Arzt auf der Krebsstation jemanden betreut, der wahrscheinlich nur noch einen Monat zu leben hat, ist das emotional viel belastender, als wenn er verstorben ist und als Körper am Tisch liegt. Natürlich gibt es Fälle, die einen nicht kalt lassen und auch nicht kalt lassen sollen. Es darf nur nicht so weit kommen, dass durch diese Emotionen der eigene Blick auf das Wesentliche verschleiert wird.

Buchcover "Leichen lügen nicht" von Walter Rabl und Birgit Kofler-Bettschart.

Sie schreiben, dass immer seltener obduziert wird. Warum?

Das ist ein internationaler Trend. In Österreich haben wir relativ gesehen sogar noch wesentlich mehr Obduktionen als z. B. in Deutschland oder in der Schweiz. Die sinkende Obduktionsquote betrifft vor allem die Obduktionen in Krankenhäusern oder auch sanitätsbehördliche, wenn kein Hinweis auf eine Fremdeinwirkung da ist und es nur um die Klärung der Todesursache geht. Diese Obduktionen sind dramatisch gesunken, während die Obduktionen im Auftrag der Staatsanwaltschaften relativ konstant sind. Die sinkende Obduktionsfrequenz hat negativen Einfluss auf die Statistik und dadurch auf die Gesundheitspolitik. Und es werden etliche Fälle, wo man im Zuge der Obduktion eine Fremdeinwirkung feststellt, nicht mehr erkannt.

Wie hoch ist diese Dunkelziffer?

Geschätzt kommt auf ein erkanntes Tötungsdelikt ein weiteres unerkanntes. Das ist aus meiner Sicht die Mindestzahl, wobei Tötungsdelikt nicht unbedingt heißt Mord als vorsätzliche Tat, sondern etwa auch durch unterlassene Hilfeleistung oder Medikamentenüberdosierung aus einer Fahrlässigkeit.

DNA-Abgleiche gelten als Meilenstein der Gerichtsmedizin. Sind sie am wichtigsten?

Das ist sicher das Gebiet, das die größten Fortschritte gemacht hat. Davor hatten wir sehr eingeschränkte Untersuchungsmöglichkeiten. Da war die Blutgruppe möglich und ein, zwei andere Faktoren. Anfang der 1990er-Jahre ist die DNA-Analyse dazugekommen mit der DNA-Datenbank. Aber auch im Bereich der Toxikologie hat es epochale Fortschritte gegeben. Heute können wir im Abwasser Drogen, Viren, Medikamente und sogar Alkohol nachweisen und Rückschlüsse über den Konsum ziehen.

Es gibt nur 30 Gerichtsmediziner in Österreich. Warum?

Das ist deutlich zu wenig. Es gibt genug junge Ärztinnen und Ärzte, die sich für die Gerichtsmedizin interessieren. Nur sind wir nicht konkurrenzfähig mit anderen klinischen Ausbildungen. Bei einer Facharztausbildung im Klinikbereich bekommt man deutlich mehr Gehalt als an der Universität. Man kann von Beginn an Wochenend- und Bereitschaftsdienste machen und doppelt so viel wie auf der Gerichtsmedizin verdienen. Ausbildungsstellen sind zudem begrenzt, an der Universität gibt es kaum Möglichkeiten, die fertigen Fachkräfte weiter zu beschäftigen. Viele gehen ins Ausland, auch in Deutschland und in der Schweiz gibt es einen Gerichtsmedizinermangel, man verdient aber deutlich mehr. Das Problem wird noch wesentlich akuter werden, weil in den nächsten Jahren viele Gerichtsmediziner in Pension gehen. Es bräuchte mehr Anreize, junge Menschen zu gewinnen.

Kommentare