3D-gedruckte künstliche Muskeln – ein Schritt zum Hightech-Herz

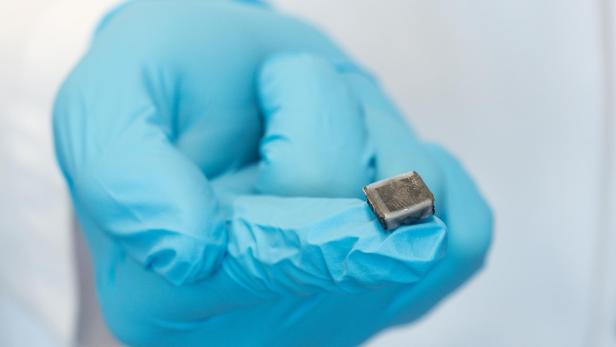

Ein 3D-gedruckter, weicher Aktor oder "künstlicher Muskel".

Zusammenfassung

- Künstliche Muskeln aus zwei silikonbasierten Materialien wurden mittels 3D-Druck entwickelt und imitieren biologische Muskeln.

- Erste Anwendung ist ein Handschuh, der virtuelle Welten fühlbar macht, mit Potenzial für Autos, Maschinen, Roboter und Medizin.

- Langfristig könnte die Technologie den 3D-Druck funktionierender Organe ermöglichen.

Künstliche Muskeln könnten schon bald nicht nur Roboter in Bewegung setzen, sondern auch Menschen unterstützen – beim Gehen, Arbeiten oder sogar als Ersatz für verletztes Muskelgewebe.

Doch bis es so weit ist, gibt es eine große Herausforderung: Die künstlichen Fasern müssen stark, aber gleichzeitig elastisch und weich sein – eine Kombination, die technisch schwer umzusetzen ist.

Potenzial in silikonbasierten Materialien

Ein Forschungsteam der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) hat nun einen Weg gefunden, diese Hürde zu nehmen. Mit einer speziellen 3D-Druck-Technologie gelingt es ihnen, künstliche Muskeln zu erzeugen, die den biologischen Vorbildern erstaunlich nahekommen.

Das Geheimnis liegt in zwei silikonbasierten Materialien, die schichtweise miteinander kombiniert werden: ein leitendes Elektrodenmaterial und ein nichtleitendes Dielektrikum. Wird Spannung angelegt, zieht sich der Muskel zusammen, lässt man den Stromfluss wieder ab, entspannt er sich in seine Ausgangsform.

Vom Handschuh bis zum Herz

Ein erstes großes Anwendungsziel ist ein spezieller Handschuh, der virtuelle Welten fühlbar macht. Die künstlichen Muskeln darin erzeugen Widerstände, sodass sich das Greifen von Gegenständen täuschend echt anfühlt. Doch die Technologie hat Potenzial für weit mehr: Sie könnte klassische mechanische Aktoren in Autos, Maschinen oder Robotern ersetzen – und sogar in der Medizin eine Rolle spielen.

Die Vision der Forschenden reicht dabei bis hin zum 3D-Druck von Organen. "Eines Tages könnten künstliche Muskeln helfen, ganze Organe nachzubilden. Theoretisch wäre es denkbar, mit dieser Technik ein funktionierendes Herz zu drucken", sagt Empa-Forscherin Dorina Opris. Bis dahin sei allerdings noch einiges an Forschungsarbeit nötig.

Kommentare