Urkunden, die österreichische Geschichte schrieben

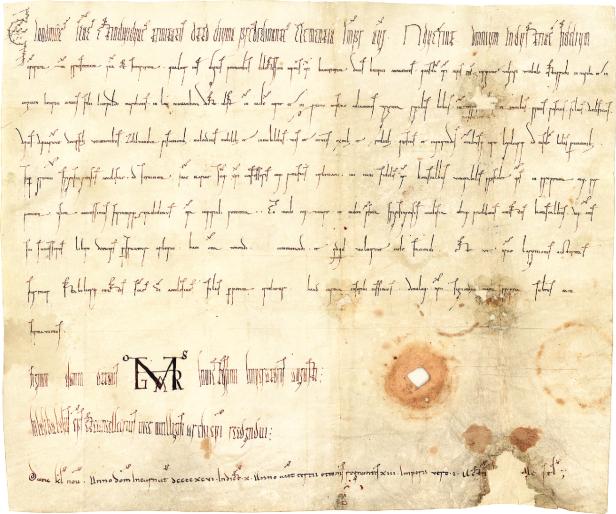

Das Privilegium maius aus 1358 – eine Fälschung, mit der man Österreich kurzerhand zum Erzherzogtum erheben wollte.

"Das Pergament hat zahlreiche kleine Löcher und Risse. An mehreren Stellen ist die Blindlinierung schnittartig aufgerissen. Das aufgedrückte Siegel – verloren." Stattdessen: ein Loch.

Ein älterer Befund zur Ostarrîchi-Urkunde, die mit 996 datiert ist, beschönigte einst nichts. Trotz behutsamster Aufbewahrung im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in einer eigens dafür angefertigten Schachtel sind die Altersspuren an der Urkunde nicht zu übersehen. Doch was ist nach weit über 1000 Jahren ohne Makel?

Die Ostarrichi-Urkunde aus dem Jahr 996. In der Schenkungsakte findet sich erstmals die Bezeichnung Ostarrichi. Daraus hat sich der Name Österreich entwickelt.

Namenstag

Die Ostarrîchi-Urkunde vom 1. 11. 996 verbrieft eine Schenkung Kaiser Otto III. an die Freisinger Kirche. Dabei ging es um einen Königshof samt 30 Königshufen, einer beachtlichen Fläche Grund also, "über Neuhoven, das in der Ostarrîchi genannten Gegend liegt.“ Die Bemerkung ist wichtig, denn aus dem althochdeutschen Namen Ostarrîchi entwickelte sich der Name Österreich. So gesehen, ist die Schenkungsakte der "Taufschein Österreichs“.

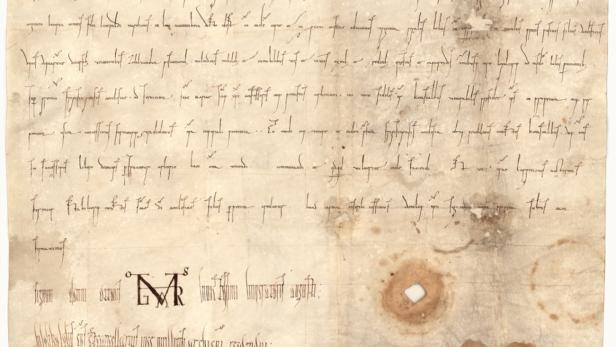

Schenkungen wie diese waren dazumal üblich und folgten gängigen Vorlagen. Peter Urbanitsch ortete in seinem Katalogbeitrag zur österreichischen Länderausstellung anno 1996 - Titel "Menschen, Mythen, Meilensteine“ - sogar eine „beinahe sklavische Stützung“ auf eine Vorlage. „Bei genauem Hinsehen fällt auf, dass in der Urkunde von 996 das Wort Ostarrîchi abgesetzt und in etwas größeren Buchstaben geschrieben ist, als die umgebenden Textzeilen. Daraus könnte der Eindruck entstehen, als sei dieses Wort vom selben Schreiber nachträglich auf freigelassenem Raum eingefügt worden.“

An der Ausfertigung der Urkunde waren mehrere Leute beteiligt. Der größte Teil der Urkunde stammt aus der Feder eines Freisinger Notars. Urbanitsch: „Nur Signum- und Rekognitionszeile am Ende der Urkunde stammen aus der kaiserlichen Kanzlei.“ Diese Zeilen sind in verlängerter Schrift, der sogenannten "Elongata“, geschrieben, der Rest in "diplomatischen Minuskeln“, einer Schrift, die sich durch übergroße, mit Schlingen und Schleifen versehenen Ober- und Unterlängen auszeichnet.

Auffallend auch zwei Zeichen: das Chrismon – der geschmückte Buchstabe C als Monogramm des Namens Christi – am Anfang der Urkunde. Und das Monogramm des Herrschers in der Signumzeile. Der Herrscher unterfertige Urkunden nie mit seinem Namenszug, sondern trug in das Monogramm einen Strich ein, „den sogenannten Vollziehungsstrich, wodurch dem Dokument, gemeinsam mit dem Siegel, Rechtskraft verliehen wurde.“

Verschwundene Siegel

Apropos Siegel: Auch da gibt es so manche Ungereimtheit. Die Ostarrîchi-Urkunde wurde ganz sicher besiegelt, das Originalsiegel aber aus unbekannten Gründen später durch eines von Heinrich II. ersetzt. Doch das ist verloren gegangen. Obgleich sich die Umstände der fehlenden Siegel wohl nie klären lassen werden, „bleibt die Kaiserurkunde, die“, so betont Urbanitsch, „erstmals in der Geschichte den Namen Österreich nennt, ein vollwertiges historisches Zeugnis.“

Eine Einschätzung, die erst recht für das „Privilegium minus“, auch „kleiner Freiheitsbrief“ genannt, gilt. Für Historiker ist diese Urkunde aus dem Jahr 1156 fast noch wichtiger als die legendäre Ostarrîchi-Urkunde. Denn mit dem „Privilegium minus“, ausgestellt von Kaiser Friedrich I. Barbarossa für den Babenberger Heinrich Jasomirgott, wurde die Markgrafschaft Austria zum erblichen, von Bayern unabhängigen Herzogtum. Gleichzeitig war damit auch die weibliche Erbfolge vorgesehen. Für Österreich ist dieses „Privilegium minus“ somit eine ihrer historisch bedeutsamen Gründungsurkunden.

Fälscherwerkstatt

Aber dem späteren Herzog von Österreich, Rudolf IV., war selbst das zu wenig. Er wollte noch mehr Rechte - für sein Herzogtum und seine Familie. Das bewog ihn 1358/’59 dazu, das "Privilegium maius“ in Auftrag zu geben. Damit sollte das Herzogtum Österreich zum Erzherzogtum aufgewertet und der Herzog von Österreich den Kurfürsten gleichgestellt werden. Kleiner Haken dabei: Die Urkunde war eine glatte, noch dazu recht platte Fälschung. Die Ausführenden gingen jedenfalls nicht zimperlich vor. Als Basis verwendeten sie das „Privilegium minus“ aus 1156, das sie erheblich erweiterten, ja, sie nahmen sogar das Goldsiegel ab und brachten es am neuen Dokument an. Altes Siegel, neuer Titel: Privilegium maius.

Diese Dreistigkeit wurde allerdings schon dazumal durchschaut. Auf Anraten des italienischen Gelehrten Francesco Petrarca verweigerte Kaiser Karl IV. die Anerkennung. Petrarca betrachtete die Urkunde schlicht "als Lächerlichkeit". Anerkannt wurde sie, wenngleich erst 100 Jahre später, letztlich aber doch: durch den Habsburger Friedrich III. anno 1453.

Das Privilegium maius: In Auftrag gegeben von Herzog Rudolf IV.

Staatsverträge

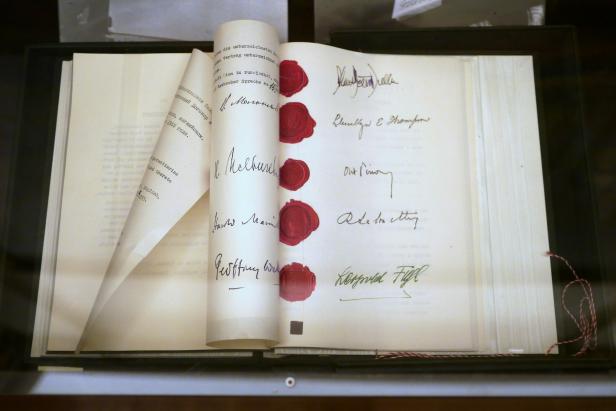

Wie sehr Urkunden und Staatsverträge die Geschichte unserer Republik bestimmten, zeigt sich auch an zwei wichtigen Staatsverträgen: jenem von Saint-Germain 1919 und dem Österreichischen Staatsvertrag 1955. Letzterer wurde am 15. Mai 1955 in Schloss Belvedere in Wien unterzeichnet und orientierte sich inhaltlich an den Verträgen von St. Germain und den Pariser Friedensverträgen 1946, wobei vermögensrechtliche Fragen eine wesentliche Rolle spielten. Der Vertrag trat am 27. Juli 1955, unmittelbar nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunden in Moskau, in Kraft.

Exakt 40 Jahre später, am 1. Jänner 1995, trat Österreich der Europäischen Union bei. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte schon im Jahr zuvor in Korfu und oblag, damals in Beisein des damaligen Außenministers Alois Mock, Bundeskanzler Franz Vranitzky, der bei dieser historischen Weichenstellung die Feder führte.

Ostarrichi-Urkunde 996: Damit schenkte Kaiser Otto III. am 1. November 996 der Kirche von Freising einen Könighof samt Grund. Der Name Österreich wird - dazumal als Ostarrichi bezeichnet - erstmals erwähnt.

Privilegium maius 1358/1359: Innerhalb der dreisten Fälschungen der "österreichischen Freiheitsbriefe" nimmt das Privilegium maius, mit dem die Mark Österreich zum Erzherzogtum aufstieg, die zentrale Stelle ein.

Staatsvertrag von Saint-Germain 1919: Am 10. September 1919 unterzeichnete im Schloss Saint-Germain Staatskanzler Karl Renner den Vertrag zwischen Österreich und den 27 "alliierten und assoziierten Mächten".

Österreichischer Staatsvertrag 1955: Zur Wiederherstellung Österreichs unterzeichneten unter anderem am 15. Mai 1955 die Außenminister der Signatarmächte Molotow, Dulles, Macmillan, Pinay sowie Leopold Figl den Staatsvertrag.

EU-Vertrag 1994: Bundeskanzler Franz Vranitzky unterzeichnete im Rahmen des EU-Gipfels in Korfu am 24. Juni 1994 den Beitrittsvertrag Österreichs, der mit 1. Jänner 1995 - also vor exakt 25 Jahren - rechtsgültig wurde.

Kommentare