100 Jahre Le Mans: Das Leben feiern und den Tod einplanen

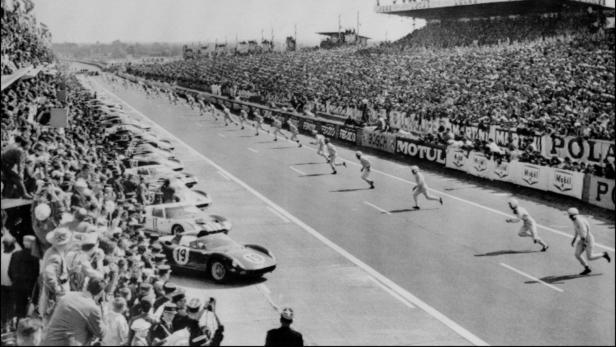

Der Le-Mans-Start 1949

Es ist dieses eine Wochenende im gesamten Jahr, an dem GT-Sportwagen von Ferrari, Porsche oder Corvette zum Hindernis werden. Wenn im Seitenspiegel der Luxussportmarken die Wagen von Peugeot oder Toyota immer größer werden, weil die französischen und japanischen Prototypen um so viel schneller sind. Auf die Lichthupe wird aber verzichtet. Immerhin.

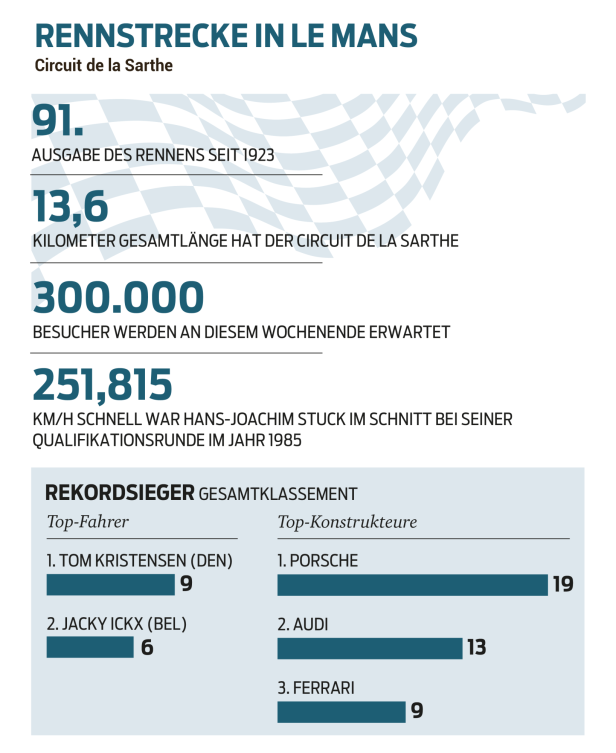

Man merkt sehr schnell, dass der 24-Stunden-Klassiker von Le Mans ein sehr, sehr spezielles Autorennen ist, dessen Premiere vor exakt 100 Jahren in dem nordwestfranzösischen Städtchen über die Bühne ging. Von seiner Eigentümlichkeit hat das Langstrecken-Spektakel auch bei der 91. Auflage an diesem Wochenende (Start am Samstag um 16 Uhr/live ORF 1) nichts verloren.

➤ Mehr zum Thema: Hollywood-Star Michael Fassbender mit NÖ-Hilfe in Le Mans

Traditionell wird in Le Mans zwischen serienbasierten Sportwagen und Prototypen unterschieden. Die höchste und schnellste Fahrzeugklasse, zu der Peugeot und Favorit Toyota zählen, nennt sich heuer Hypercar.

Tempo ist in Le Mans aber nur ein kleiner Schlüssel zum Erfolg. Trotz Durchschnittsgeschwindigkeiten von mehr als 200 km/h über die Dauer von 24 Stunden ist der Wettbewerb vor allem ein Test der Zuverlässigkeit.

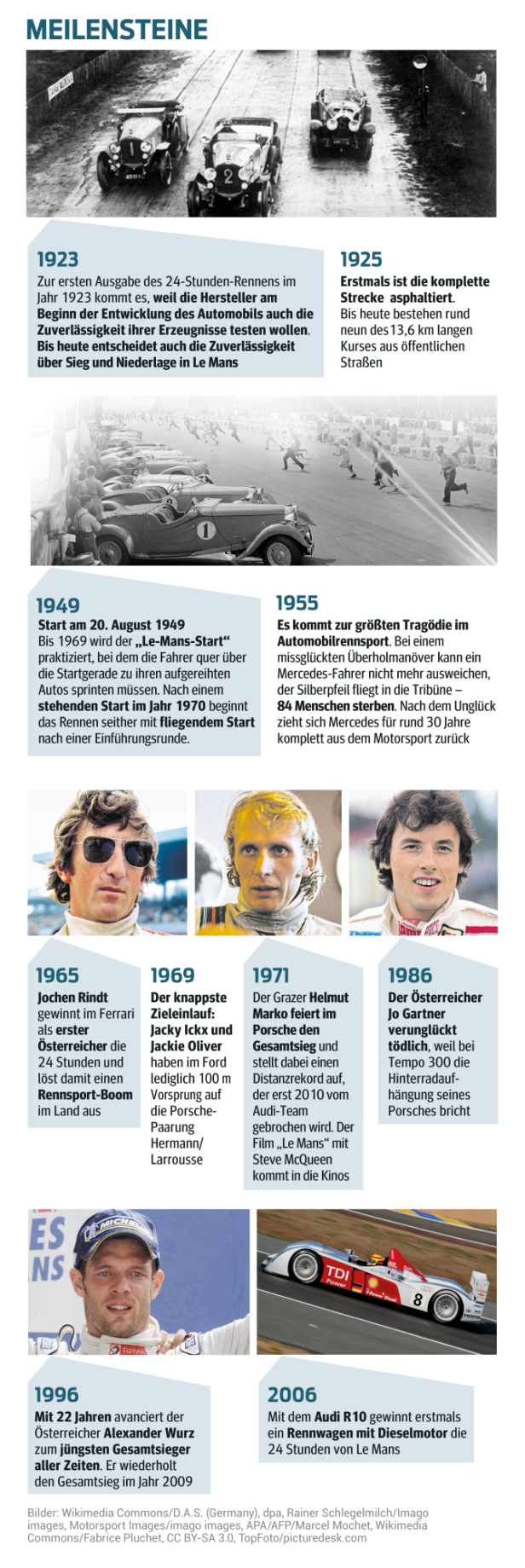

Das war auch der Hauptgrund, warum man in den 1920er-Jahren überhaupt auf die aberwitzige Idee kam, einen gesamten Tag lang ununterbrochen im Kreis zu fahren. Das Automobil stand damals noch am Anfang seiner Entwicklung. Um Systeme und Neuerungen auf den Prüfstand zu stellen, brauchte es einen echten Härtetest – und den fand man 1923 auf den damals noch staubigen und steinigen Straßen in und um Le Mans.

Bis heute gehört die Innovationskraft der Hersteller zu dem Rennen wie der Champagner auf dem Siegespodest. Die in Le Mans erstmals eingesetzten technischen Neuerungen reichen von Bahnbrechendem wie dem Frontantrieb (1927) oder Scheibenbremsen (1953) bis zu wertvollen Kleinigkeiten wie dem Laserlicht (2014).

Von den bei der Premiere vor einhundert Jahren gestarteten 33 Fahrzeugen haben zwei Marken überlebt (Bentley und Bugatti). Der siegreiche französische Hersteller „Chenard & Walcker“ kam in den 24 Stunden auf beachtliche 128 Runden.

Video: Die Tragödie von 1955

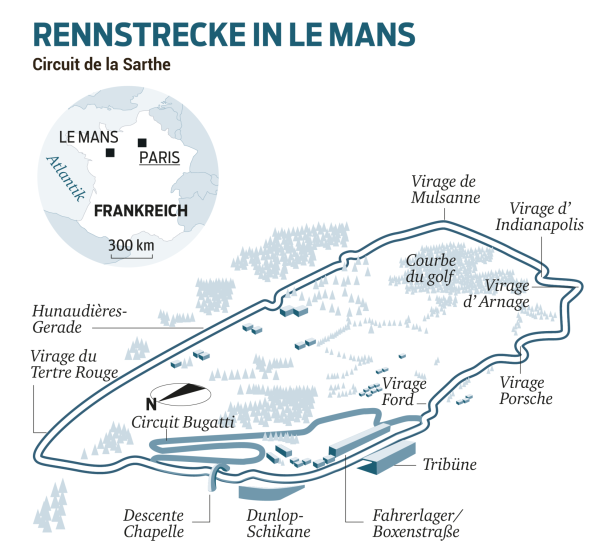

An diesem Sonntag wird das siegreiche Team auf dem in den Jahren mehrmals veränderten und aktuell 13,6 Kilometer langen Rundkurs aus größtenteils Landstraßen etwa 380-mal Start und Ziel passieren. Der Distanzrekord liegt seit 2010 bei 5.410,713 Kilometern – das entspricht der Strecke von Wien nach Valencia und wieder retour.

Dass auf dieser regelrechten Tor-Tour bei Tag und Nacht, vorbei an Bäumen und Hausmauern, viel schief gehen kann, liegt auf der Hand. „Le Mans gewinnst du nicht. Le Mans lässt dich gewinnen“, lautet ein allgemein gültiges Zitat, das auch Alexander Wurz gerne gebraucht. Der Niederösterreicher gewann die Gesamtwertung zweimal (1996, 2009) und ist einer von drei Österreichern (neben Jochen Rindt und Helmut Marko), dem ein Gesamtsieg gelang.

Weniger Glück hatte der Wiener Jo Gartner, dessen Leben am 1. Juni 1986 um 3.12 Uhr in der dunklen Nacht an einem Telefonmasten endete. Der Unfall ereignete sich auf der berüchtigten Hunaudières-Geraden, auf der die Boliden einst auf bis zu 400 km/h beschleunigten und die nach Gartners Tod entschärft worden war.

Er war einer von 21 Piloten, die in Le Mans starben. Insgesamt forderte das gefährlichste Autorennen der Welt bis heute 117 Menschenleben. Die Mehrheit davon saß auf Zuschauertribünen. 300.000 Besucher sind es bei der diesjährigen Jubiläumsausgabe. Und sie feiern das Leben.

Kommentare