Was man aus der Krise 1923 für 2023 lernen kann

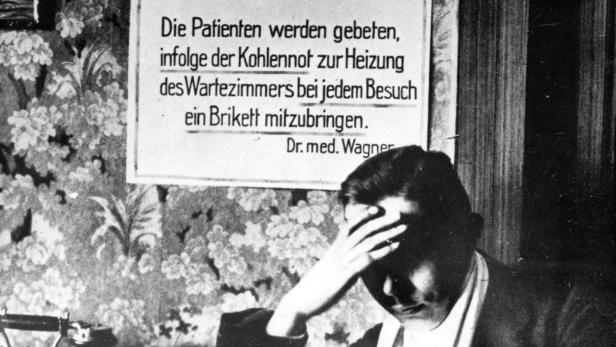

Erst erschüttert eine Pandemie das soziale Gefüge, dann befeuert eine bis dahin ungekannte Inflationskrise die in der Gesellschaft heranwachsende Angst: Es gibt frappierende Ähnlichkeiten zwischen der Gegenwart und den 1920er-Jahren.

Der deutsche Zeithistoriker Peter Longerich, der mit Biografien über Adolf Hitler oder Heinrich Himmler überregional bekannt wurde, hat dem Krisenjahr 1923 ein ganzes Buch gewidmet.

In „Außer Kontrolle“ zeichnet Longerich gewohnt profund die schicksalhaften Entwicklungen im Deutschland der 1920er nach.

Lesenswert machen das Buch unter anderem die Schlüsse, die der Historiker aus den damaligen Vorgängen für die Gegenwart ableitet. Eine der zentralen Thesen lautet: „Man kann und soll in Krisen nicht auf Sicht fahren“, wie er im Gespräch mit dem KURIER sagt.

Damit ist gemeint, dass bei allem Tempo, das für die Bewältigung einer Krise nötig ist, nie auf die mittel- und langfristigen Konsequenzen vergessen werden darf. Im Falle des Krisenjahres 1923 bedeutet das für Longerich, dass man „energisch gegen rechtsextreme Bewegungen vorgehen und diese beispielsweise entwaffnen hätte müssen“.

So hätte die Politik „einen klaren Trennungsstrich“ zu denen ziehen müssen, „die die Krise nutzen wollen, um das politische System ,zu überwinden’.“

Denn damals wie heute gilt: Wer als politischer Verantwortungsträger keine Risiken eingehen möchte und nur auf den Erhalt der Harmonie bedacht ist, zahlt dafür später möglicherweise die Rechnung. „Politisches Handeln hat immer einen Preis“, sagt Longerich. Im Falle Deutschlands hieß das: Die Macht-Ergreifung der Nationalsozialisten wurde durch halbherziges Gegensteuern im Jahr 1923 zwar verzögert, aber letztlich nicht verhindert.

Kommunikation

Spannend ist, dass Longerich auch die Bedeutung der persönlichen Kommunikation zwischen einzelnen Entscheidungsträgern für entscheidend hält.

Obwohl in den 1920ern Telefon und Telegramm existiert hätten, sei es offensichtlich, dass zentrale Politiker oft nicht direkt miteinander gesprochen hätten. Dieser Mangel an Kommunikation und die dadurch verursachten Missverständnisse seien mit ein Grund für die Eskalation einzelner Situationen gewesen.

Eine andere, bemerkenswerte Parallele zwischen 1923 und der Gegenwart ist, dass allzu bedrohliche und komplexe Krisen offensichtlich dazu angetan sind, Verschwörungstheorien zu befeuern. Oder, wie Longerich befundet: „Menschen verhalten sich in Krisen oft nicht rational.“Buchtipp: Außer Kontrolle – Deutschland 1923, Peter Longerich, Molden Verlag, 320 Seiten, 33,92 Euro.

Kommentare