Nur milder Winter und schwache Wirtschaft retteten Klimaziel 2024

Stauwarnung wegen Konzerten in Wien und Graz.

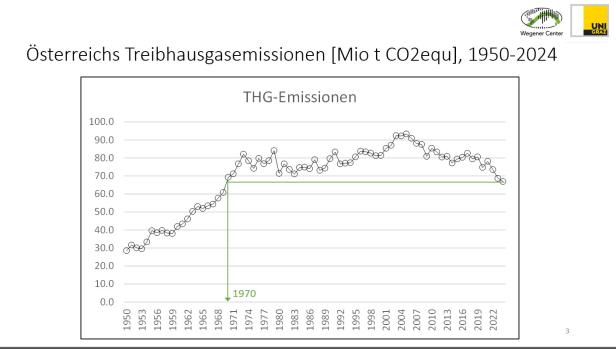

Österreich hat 2024 den Ausstoß von Treibhausgasen um 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesenkt. Laut einer Analyse des Wegener Centers der Universität Graz sind damit die Emissionen so niedrig wie zuletzt 1970.

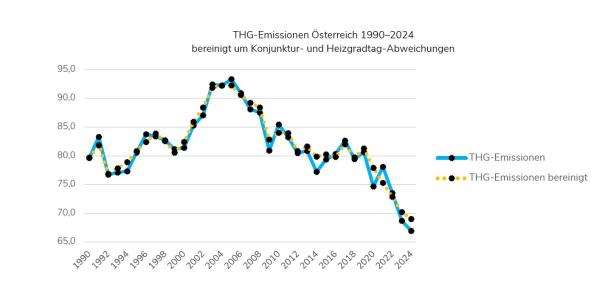

Zwei Drittel des Rückgangs gehen auf Klimaschutzmaßnahmen wie den Ausbau erneuerbarer Energien, Förderprogramme für Heizungstausch und Gebäudesanierung sowie die nationale CO₂-Bepreisung zurück. Ausgelöst wurden diese unter anderem durch Preissignale, wie etwa die CO2-Steuer“, so der Klimaforscher Karl Steininger von der Uni Graz.

Im Corona- und Lockdownjahr 2022 lagen die Emissionsreduktionen bei minus 5,8 %, 2023 bei immerhin minus 6,4 % und im Vorjahr bei nur mehr minus 2,56 %.

Der Rest ist auf einen außergewöhnlich milden Winter und die schwache Konjunktur zurückzuführen. „In einem Jahr mit durchschnittlicher Wirtschaftslage und normalen Wintertemperaturen wären die Emissionen um zwei Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente – rund drei Prozent – höher gewesen“, erklärt Studienleiter Karl Steininger.

Besonders stark gesunken sind die Emissionen im Gebäudesektor, wo sie mittlerweile um mehr als 50 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen. Wesentlichste Maßnahme war dabei der Kesseltausch, der mit bis zu 75 Prozent der Kosten enorm gefördert wurde. In diesem Jahr hat die Bundesregierung die Förderung abgedreht, in diesem Jahr wird es keine neuen Förderungen vom Bund geben. Es gibt Ankündigungen, dass ab kommenden Jahr wieder ein neuer Fördertopf bereit stehen wird – gefördert werden sollen dann aber „nur“ mehr 15 bis 25 Prozent der Umbaukosten.

In anderen Bereichen, wie dem Verkehr, sind hingegen kaum Fortschritte zu verzeichnen. Auffällig war, dass es kaum noch den klassischen Tanktourismus gibt, also dass Lkw aufgrund günstigerer Preise extra durch Österreich fahren und bis zu 1.000 Liter Dieseltreibstoff tanken. Festgestellt wurde auch, dass aufgrund der schwachen Bautätigkeit weniger Diesel für große Baumaschinen benötigt wurde.

Um das EU-Ziel für 2030 – minus 48 Prozent gegenüber 2005 – zu erreichen, muss Österreich das Tempo deutlich erhöhen. Sonst droht ein EU-Vertragsverletzungsverfahren, das die Republik am Ende teuer kommen könnte.

„Internationale Klimaabkommen ziehen als Referenz für ihre Zielvorgaben das Emissionsniveau von 1990 heran. Österreich emittiert heute knapp 16 Prozent weniger. Was unseren Zielpfad gemäß EU-Vereinbarung betrifft, so liegen wir aber noch darüber“, sagt Steininger. Notwendig seien unter anderem ein schnellerer Ausstieg aus fossilen Heizungen, ein massiver Ausbau erneuerbarer Energien, die Dekarbonisierung der Industrie sowie eine deutliche Reduktion des Benzin- und Dieselverbrauchs.

Dazu gäbe es einen Plan: Den viel diskutierten und politischen umstrittenen NEKP (Nationaler Energie- und Klimaplan): Diese scheibt eine Fülle an konkreten Maßnahmen vor, etwa den Abbau klimatechnisch kontraproduktiver, fossiler Förderungen. Tatsache ist auch, dass die Bundesregierung zuletzt zahlreiche klimaschädliche Maßnahmen gesetzt hat, wie die Verdreifachung des Pendlereuros oder die NoVA-Befreiung von kleinen Lkw.

„Damit Österreich die Ziele für 2030 erreicht, müssen die Einsparungen daher in den nächsten Jahren deutlich höher ausfallen als 2024“, so der Wissenschaftler. Österreich muss bis 2030 im Vergleich zu den Emissionen von 2005 den Treibhausgas-Ausstoß um 48 Prozent verringern (EU-27 Gesamtziel liegt bei minus 55 Prozent).

Kommentare