Tanktourismus: Warum er "ökonomisch unsinnig" ist

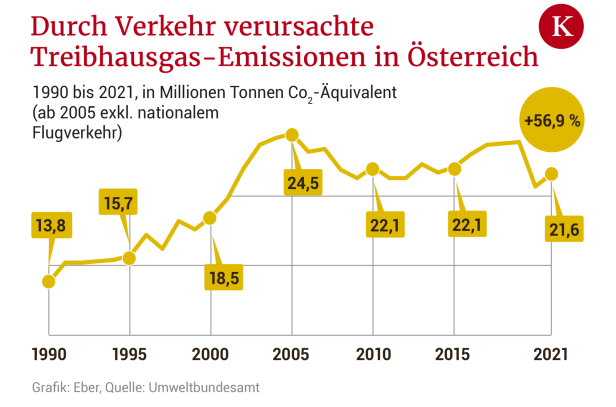

Jeder vierte bis jeder fünfte Liter Sprit, der in Österreich getankt wird, wird im Ausland verfahren, zahlt aber auf Österreichs CO2-Budget ein, und wird die Republik deshalb noch viel Geld kosten. Die Datenlage bestätigt Günther Lichtblau, der im Umweltbundesamt seit Jahren für die umweltökonomischen Analysen zuständig ist.

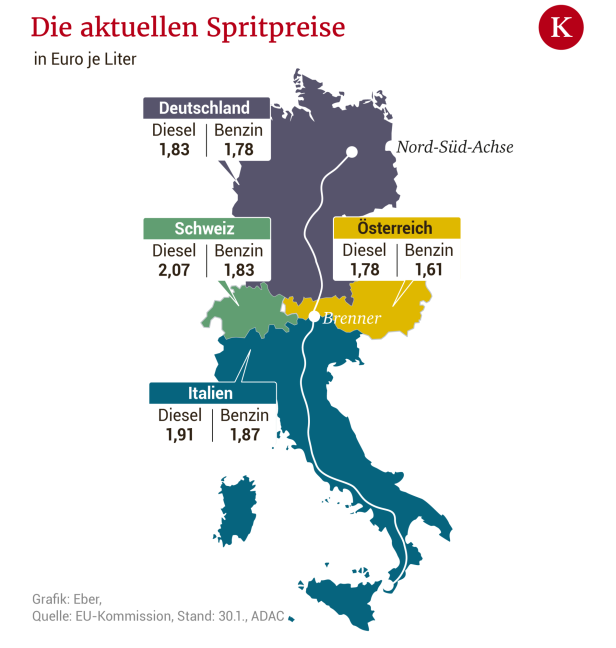

Seit Jahren ist das Problem „Tanktourismus“ bekannt und blieb die längste Zeit ein Mysterium, wie groß das Problem eigentlich ist. Es geht vor allem um Lkw, die wegen der in Österreich billigeren Spritpreise (vor allem im Vergleich zu Italien, Deutschland und der Schweiz) jedenfalls einen Zwischenstopp einlegen und hier ihre Tanks auffüllen.

Denn ein durchschnittlicher Lkw kann eintausend bis eintausendfünfhundert Liter und mehr bei einem Stopp tanken. Vergleicht man nur die aktuellen Dieselpreise von Italien (1,91 €) und Österreich (1,78 €), liegt die Preisdifferenz bei 1.000 getankten Litern Diesel bei 130 Euro. Frächter wären also schlecht beraten, nicht in Österreich zu tanken.

Österreich und der Finanzminister sind die längste Zeit mit diesem System gut gefahren, erklärt Experte Günther Lichtblau gegenüber dem KURIER: „Bisher war es so, dass das Land am Kraftstoffexport verdient, da geht es um etwa eine Milliarde Euro jährlich, also ein Viertel der rund vier Milliarden Euro aus den Spritsteuern. Wie sich weiter zeigt, war es so, dass das die CO2-Kosten – jene für den Kauf von CO2-Zertifikaten – überkompensiert hat. Zumindest bis zum Ende der Kioto-Berechnungsperiode, die 2020 zu Ende gegangen ist. Es hat sich also für den Staat gerechnet“, bestätigt der Experte.

Das Problem waren und sind die Klimaziele. Bis 2020 war es EU-Staaten erlaubt, „Verschmutzungszertifikate“ aus dem internationalen Handel einzukaufen.

Nun hat die EU neue Klimaziele, die noch final verhandelt werden müssen. Fix ist, dass EU-weit bis 2030 die Emissionen um 55 Prozent (im Vergleich zu 1990) reduziert werden müssen. Damit einher geht eine grundlegende Systemumstellung, erklärt der Umweltökonom Lichtblau: „Die Regelungen sind EU-intern noch nicht final ausverhandelt im Rahmen der Pariser Klimaziele, insbesondere das Effortsharing, also welchen Anteil am 2030-Ziel jedes einzelne EU-Land erhält.“

Für Österreich dürfte das 2030-Ziel heißen, dass 48 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden müssen. „Fest steht auch, dass der Emissionszertifikatehandel umgestellt wird von einem internationalen System auf ein rein innereuropäisches. Das heißt, dass die Zeit der günstigen Zertifikate vorbei ist. Wir werden nur noch an Zertifikate kommen, wenn andere EU-Staaten ihre Klimaziele übererfüllen und Zertifikate verkaufen.“

Sehr wahrscheinlich ist das nicht. Was aber, wenn es gar keine Zertifikate von anderen EU-Staaten gibt? „Das System ist grundsätzlich so ausgelegt, dass ein handelbarer CO2-Preis erzielbar sein wird“, sagt der Experte. Nachsatz: „Der Preis steht zwar noch nicht fest, es ist aber klar, dass dieser viel höher sein wird als bisher.“

Lichtblau zitiert an dieser Stelle Berechnungen des Finanzministeriums als auch des Rechnungshofes. Demnach gehen die Experten des Finanzministeriums von Kosten von bis zu 4,7 Milliarden Euro aus, wenn Österreich seine Klimaziele bis 2030 krachend verpasst. Der Rechnungshof kalkuliert sogar mit Kosten von bis zu 9 Milliarden Euro.

Also soll es den Tanktourismus weiter geben, wo er doch die längste Zeit ein Geschäft war für Österreich?

Ökonomische Frage

„Aus umwelttechnischer Sicht war immer klar, dass der Tanktourismus verhindert gehört, auch weil er ein kontraproduktiver Anreiz war“, sagt Lichtblau. „Aber wir kommen jetzt in eine Phase, wo er auch ökonomisch unsinnig ist. Wir werden viele Milliarden Euro mehr brauchen, als wir durch die Steuern beim Tanktourismus einnehmen.“

Was außerdem immer vergessen werde, seien die Schadkosten, die auf mehr als 8 Milliarden Euro geschätzt werden. Dabei geht es um jene Kosten, die durch den Transport per Lkw nicht vollständig in die Kosten für die jeweilige Fahrt integriert sind und auf die Allgemeinheit und die kommenden Generationen abgewälzt werden.

Es geht also um mehr als nur um Einnahmen aus den Spritsteuern gegen die Kosten für Zertifikate. Aber heißt das, dass der Tanktourismus nicht mehr akzeptiert werden soll und die Spritkosten an jene der nördlichen und südlichen Nachbarländer angeglichen werden soll?

„Aus Klimasicht war das schon immer sinnvoll“, sagt der Umweltexperte, „jetzt wäre das aber auch aus ökonomischer Perspektive klug.“

Kommentare