Landflucht: Wo es sie gibt – und was dagegen zu tun ist

Das Land stirbt aus! Politik-Analyst Peter Filzmaier hält diesen Satz für einen "Gau", nämlich: Für den "größten anzunehmenden Unsinn", wie er im Gespräch mit dem KURIER erklärt. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Gemeindebundes, Johannes Pressl, hat der Politik-Analyst nun eine Buchreihe initiiert (alle Beiträge siehe hier), in der sich Wissenschaftler mit den Herausforderungen des ländlichen Raumes auseinandersetzen.

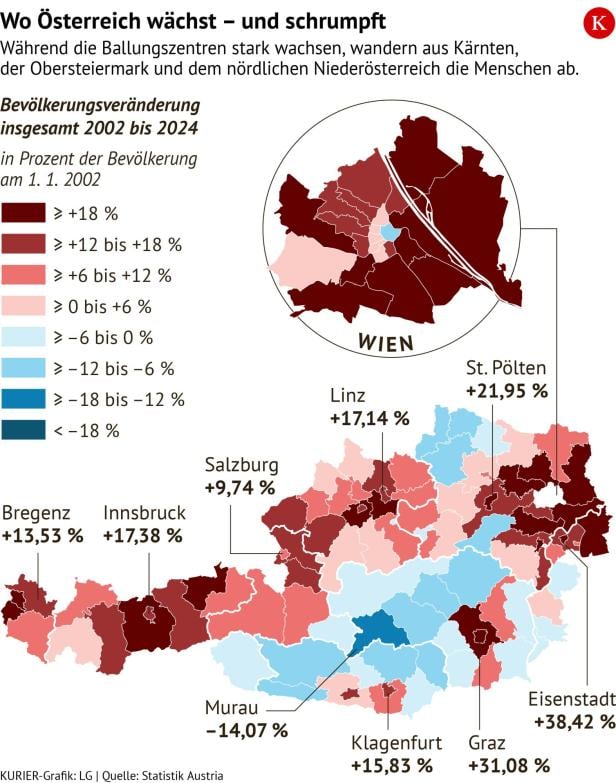

Band 1 widmet sich der Demografie. Und auch wenn es zutrifft, dass viele Regionen Österreichs - im Unterschied zu den Ballungszentren - mit anhaltender Abwanderung zu kämpfen haben, stimmt eines definitiv nicht, nämlich: Dass die Menschen dem Landleben generell den Rücken kehren.

"Es gibt regional erhebliche Unterschiede", sagt Filzmaier. So ist Kärnten als gesamtes Bundesland von massiven Abwanderungstendenzen betroffen. In Flächenbundesländern wie der Steiermark spielt sich die Abwanderung nur in einzelnen Regionen ab. Und im Westen kann von Landflucht grundsätzlich nicht die Rede sein.

"Vier von 10 Gemeinden in Österreich werden bis ins Jahr 2040 deutlich schrumpfen, die Speckgürtel-Gemeinden wachsen demgegenüber massiv", erklärt Pressl. Für die ländlichen Regionen bedeutet das nachzudenken, wie sich das Zusammenleben am Land verändern muss, damit es für Menschen attraktiv und leistbar bleibt - und genau dafür bieten die in der von Filzmaier und Pressl herausgegebenen Publikation Ansätze.

Empty-Nest-Syndrom

Besonders spannend ist die Frage des Wohnraums - und was sich diesbezüglich verändern muss. Denn auch wenn das Einfamilienhaus als Wohnform in Österreich fest verankert ist: Nachhaltig ist die Wohnform nicht, im Gegenteil: Viele Regionen leiden am "Empty-Nest-Syndrom". Als Empty-Nester werden Menschen zwischen 40 und 64 bezeichnet, deren Kinder nicht mehr im gleichen Haushalt wohnen und die im Einfamilienhaus viele freie Zimmer haben.

Im benachbarten Deutschland werden laut Untersuchungen mittlerweile sechzig Prozent aller Einfamilienhäuser von ein bis maximal zwei Menschen bewohnt. Und das ist nicht nur deshalb ein Problem, weil parallel dazu weiterhin neue Einfamilienhäuser gebaut werden und damit die Versiegelung von Grünflächen voranschreitet. Auch die Bewohner selbst schlittern mit zunehmendem Alter mitunter in Schwierigkeiten: Treppen ins Obergeschoss werden oft zum Hindernis; für viele wird es schwieriger, größere Gärten zu pflegen und das Haus sauber zu halten; und auch finanziell wächst die Last - ein Haus mit mehreren hundert Quadratmetern will gut geheizt werden.

Unermüdlicher Hunger

Torsten Klafft und Roland Gruber, die sich im erwähnten Sammelband mit der Frage des Einfamilienhauses und dessen Zukunft beschäftigen, plädieren dafür, dass das Einfamilienhaus nicht verhindert oder infrage gestellt wird. Gleichwohl müsse dem "unermüdlichen Hunger" nach neuen Häusern entgegengewirkt werden, weil das "riesige Raumpotenzial", das bestehe, nun genutzt werden müsse. Einfamilienhäuser günstiger umbauen anstatt viele neu zu bauen, das ist ein möglicher Ansatz. Ein zweiter besteht darin, dass alleinstehende Menschen so attraktive Alternativen in ihrer Heimat-Gemeinde anzubieten, dass sie nicht länger allein in einem für sie allein ohnehin zu großen Haus leben müssen.

Rufbus-Systeme

Auch bei der Frage der Mobilität reden Filzmaier und Pressl kreativen Lösungen das Wort. "In ländlichen Gemeinden funktioniert es nicht, fixe Haltestellen im 15-Minuten-Takt zu bedienen, das ist kaum finanzierbar. Was aber sehr wohl funktioniert sind Rufbus-Systeme, die von Freiwilligen betreut werden."

Und auch die Frage des "Rückbaus" will der Präsident verstärkt diskutieren - beispielsweise bei Straßen. Werden sie wenig bis gar nicht befahren, fordert der Präsident ein Nachdenken darüber, ob man nicht ganz darauf verzichten kann - das spart mittel- und langfristig enorme Kosten für die Asphalt-Erneuerung oder die Schneeräumung.

Um die Ausgaben in den Griff zu bekommen, appelliert Pressl zudem für eine stärkere Kooperation zwischen Gemeinden. Und zwar bei allen Leistungen, die nichts mit der Identität der Gemeinde zu tun haben. Soll heißen: Bei der Buchhaltung, beim Kassieren von Kanalgebühren und Ähnlichem könnten zwei, drei oder mehr Gemeinden zusammenarbeiten, um die Ausgaben zu senken.

Kinderbetreuung

Was die grundsätzliche Entflechtung der Kompetenzen zwischen Bund, Länder und Gemeinden angeht, ist Pressl offen für Veränderungen. "Es ist durchaus überlegenswert, dass sich die Gemeinden aus der Gesundheitsfinanzierung zurückziehen und im Gegenzug die Verantwortung für die Kinderbetreuung ganz übernehmen."

Entscheidend sei aber, dass auch organisatorisch Verbesserungen und Erleichterungen erfolgen. Pressl bringt das Beispiel der Kinderbetreuung: "Wenn die Gemeinden das alleine verantworten, finanzieren und regeln, dann sollte der Gesetzgeber auch nicht alles bis ins Detail vorschreiben."

Das bedeute zum Beispiel, dass die Gemeinden selbst entscheiden können, mit welcher Anzahl an Betreuern bzw. Betreuerinnen sie wann und wie die Kinderversorgung sicherstellen. "Wenn es eine neue Aufteilung gibt, muss auch die Verantwortung neu vergeben werden."

Kommentare