Österreichs Klimamilliarden unter der Lupe

Hat Österreich sinnlos viel Geld für Klimaschutz-Maßnahmen verpulvert oder waren diese sinnvoll? Zuletzt kritisierten vor allem ÖVP und SPÖ die Maßnahmen der ÖVP-Grün-Regierung von 2020 bis 2025 als „Fördergießkanne“.

Diese Frage will nicht nur das ÖVP-geführte Landwirtschaftsministerium beantwortet haben. Deshalb wurde das deutsche Prognos-Institut beauftragt, die Wirksamkeit der Energie- und Klimaförderungen zu analysieren. Der Endbericht liegt seit einigen Wochen vor und wurde vergangenen Freitag kurzzeitig vom Ministerium im Internet veröffentlicht. Das Dokument liegt dem KURIER vor und ist auch auf KURIER.at am Ende dieses Artikels abrufbar.

Zu welchem Ergebnis kommt das Dokument auf 117 Seiten? Kurze Antwort: Es ist kompliziert. Keine Förderung ist in allen Kategorien hervorragend, es ist aber auch keine Maßnahme sinnlos oder völlig ineffizient. Und: „Aktuelle Abschätzungen zeigen, dass zur Erreichung der Ziele die vorhandenen Aktivitäten und Maßnahmen verstärkt werden müssten.“ Um Österreichs Klimaziele zu erreichen, seien zusätzliche Anstrengungen nötig. Förderprogramme haben unterschiedliche Stärken und seien auch im Zusammenspiel wichtig.

Welche Klimaziele?

Österreich hat gegenüber der EU das Klimaziel 2030, wonach 48 Prozent der Treibhausgase (im Vergleich zu 2005) eingespart werden müssen. Für 2040 haben die EU-Staaten die Diskussion erst begonnen, der Vorschlag der EU-Kommission lautet auf minus 90 Prozent. Die Studie rechnet aber mit dem Ziel der Klimaneutralität Österreichs bis 2040, das SPÖ und Neos in dieser Regierung unterstützen, auch wenn die ÖVP nur mehr von einer „Vision“ spricht.

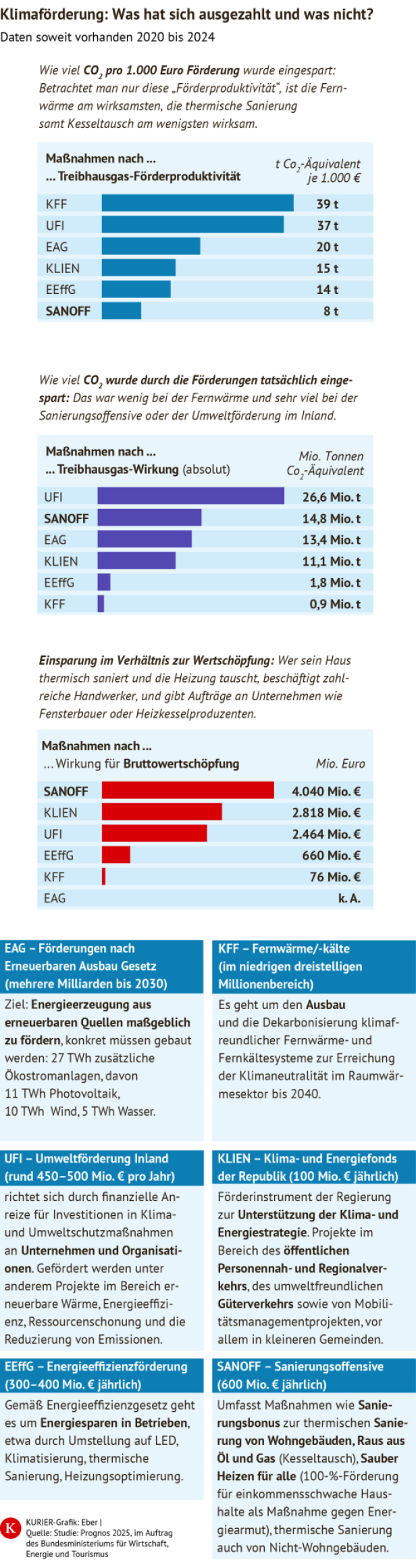

Wie in der Grafik (siehe oben) dargestellt, geht es um sechs große Förderschienen, wobei die bekannteste wohl die Sanierungsoffensive samt „Raus aus Öl und Gas“ (Heizkesseltausch) ist.

Werden die Maßnahmen isoliert nach eingesparter Tonne CO2 je 1.000 Euro Förderung betrachtet, war etwa der geförderte Anschluss an die Fernwärme am effektivsten und die Sanierungsoffensive am ineffizientesten.

Wird die tatsächliche Reduktion von Treibhausgasen betrachtet, ist die Umweltförderung im Inland vor der Sanierungsoffensive am wirksamsten.

Wird der gesamtwirtschaftliche Effekt angesehen, hat die Sanierungsoffensive klarerweise die höchste Bruttowertschöpfung – denn wer sein Haus thermisch saniert sowie ein klimaneutrales Heizungssystem einbaut, beschäftigt (für viel Geld) Handwerker und beauftragt Firmen, die sowohl gut gedämmte Fenster und Türen produzieren als auch Wärmepumpen.

Kritik

Die Prognos-Analysten sehen grundsätzlich alle Förderschienen als sinnvoll an, sie orten aber beim Klimafördersystem erhebliche Überschneidungen und eine mangelhafte Abgrenzung zwischen den einzelnen Programmen wie UFI, SANOFF und KLIEN (siehe Grafik), was zu Intransparenz und Ineffizienzen führe. Darüber hinaus werden konkrete Schwächen auch bei der Inanspruchnahme von Maßnahmen kritisiert, wie „Sauber Heizen für alle“ (100-prozentige Förderung für besonders einkommensschwache Haushalte). Ein grundsätzliches Problem stelle außerdem das unzureichende Monitoring dar, oft fehle eine belastbare Datengrundlage, um die tatsächliche Wirkung der Förderungen zu bewerten.

Empfehlungen

Die kritisierten Überschneidungen sollten durch eine Zusammenlegung effizienter werden. Etablierte Technologien wie die energiesparenden LED-Lampen sollten nicht mehr gefördert werden. Auch ein ordnungspolitisches Verbot von fossilen Heizungen sollte „geprüft“ werden.

Die Regierung will heute, Dienstag, die Studie präsentieren. Vielleicht wird dann klar, ob es wieder eine Förderung zum Heizungstausch geben wird.

Kommentare