Umweltfreundlich, pragmatisch und digital: Was Österreich von Dänemark lernen kann

Man stelle sich einen großen Ofen vor. 85 Meter hoch. Und auf seinem flach abfallenden grünen Rücken finden sich Matten-Skifahrer und ein Tellerlift.

CopenHill heißt dieser kleine „Berg“ im dänischen Kopenhagen. Eigentlich ist er eine hoch entwickelte Müllverbrennungsanlage. Doch mit der innovativen Nutzung als "Wanderberg", Skipiste und Kletter-Wand steht das Kraftwerk sinnbildlich für vieles, was politisch Interessierte an dem kleinen Königreich fasziniert.

So auch eine Gruppe des österreichischen Gemeindebundes. Unter der Führung von Präsident Johannes Pressl ist man in Dänemarks Hauptstadt gekommen, um sich Dinge an- und abzuschauen. Wie kann Politik cleverer und bürgernäher werden?

Dass Dänemark ein Vorbild sein kann, steht weitgehend außer Frage: Die Arbeitslosigkeit ist gering (2,9 %), die Inflation ebenso. Und während die Wirtschaft brummt (2024 wuchs sie mit 3,7 Prozent, 2025 sind 2,9 % veranschlagt, Anm.), gelten die Dänen als eines der glücklichsten Völker der Welt.

Was machen Sie anders? Was können sich die Hunderten Auslandsdelegationen abschauen, die jedes Jahr hierher kommen?

Da ist zunächst einmal das „grüne Wachstum“, sprich: die Energiewende.

„Bei uns in Dänemark ist das zur nationalen Anstrengung geworden“, sagt Ke Yu, Projektmanagerin bei „State of Green“. State of Green ist eine Non-Profit-Organisation, die Unternehmen mit Ministerien vernetzt und zeigt, wie intelligenter Umweltschutz aussieht. „In den 1980er Jahren trieben im Kattegat und den Kanälen erstickte Fische, das Wasser im Hafen war verdreckt und giftig. Heute schwimmen die Kopenhagener in den Kanälen“, sagt Ke Yu. Weil die Dänen Atomenergie ablehnten und weg vom Erdöl wollten, das sie abhängig vom Nahen Osten gemacht hatte, dachten sie nach, woher saubere Energie kommen kann. „Wir haben keine Berge, aber viel Küste und Meer“, sagt Ke Yu. 1991 entstanden die ersten Windfarmen vor der Küste, spätestens 2050 will man "0-Emissionsland" sein, sprich: keine schädlichen Abgase in die Atmosphäre blasen.

Wesentlich ist dabei: „Regierung und Politik haben von Beginn an gesagt: ,Wir wollen nicht, dass die Energie-Wende Jobs vernichtet'.“ Wer in der dänischen Erdöl-Branche arbeitete, wurde umgeschult und in den neuen Industriezweig gebracht. Zur Energie-Wende gehört natürlich auch der gesamte Bereich der Kreislaufwirtschaft. „Obwohl oder gerade weil wir Dänen viel Müll produzieren, haben wir die Kreislaufwirtschaft vorangetrieben. 90 Prozent des trockenen Abfalls werden wiederverwertet, Flaschen zu fast 100 Prozent recycled.“

Warum machen die Dänen die grüne Wende? Weil sie sauberes Wasser und klare Luft wollen. „Aber auch, weil es ein gutes Geschäft ist“, sagt Ke Yu. 41 Milliarden Euro Umsatz hängen an der Öko-Industrie, 100.000 Menschen haben so einen Job.

Seefahrervolk

„Den Dänen ist anzumerken, dass sie ein Volk der Seefahrer und Händler sind. Da gibt es viel Pragmatismus und Weltoffenheit“, sagt Johannes Pressl zum KURIER. Ein Satz, der bei ihm hängen blieb, ist dieser: „Eine Regel gilt immer nur so lange, bis wir eine bessere gefunden haben.“

Womit man bei einem anderen, politisch spannenden Projekt ist: der Digitalisierung. Auch hier steht der Nutzen im Vordergrund.

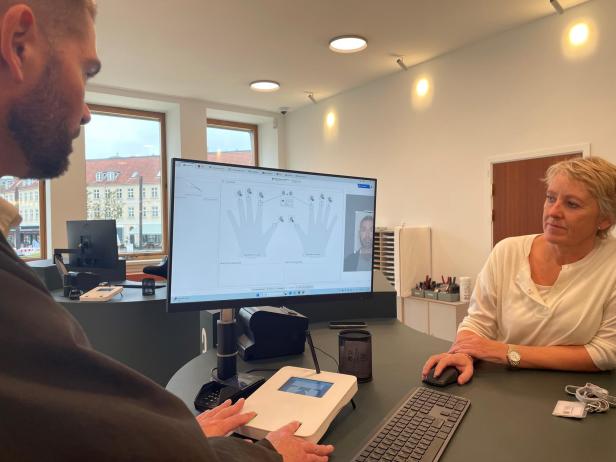

Wie das in der Praxis aussehen kann, wird Pressl in Lyngby gezeigt. Lyngby ist ein kleiner Vorort von Kopenhagen und eine Gemeindemitarbeiterin demonstriert, um wie viel schneller und einfacher das Ausstellen eines Reisepasses funktioniert. Der Bürger, der einen neuen Pass beantragt, vereinbart vorab von zu Hause einen Termin, gibt alle Daten ein und bezahlt vorab online. Beim Termin vor Ort werden nur die Dinge erledigt, die die Beamten machen müssen, sprich: Es werden Fingerabdrücke genommen und die Unterschrift geleistet. „Und die Bürger können sich aussuchen, ob sie das Foto mitnehmen oder vor Ort im Gemeindeamt machen lassen.“ Anstatt wie früher 20 Minuten dauert die Bearbeitung eines Reisepasses heute drei Minuten. Und die Bürger brauchen keinen Termin, um den Pass abzuholen, sondern bekommen das Dokument in speziellen Post-Boxen ausgehändigt, die rund um die Uhr mit ihrem digitalen Code zugänglich sind.

All das - und damit ist man bei einem weiteren politisch wichtigen Punkt - ist nur möglich, weil Dänemark seine Gemeinde- und Landesstrukturen reformiert hat. 2007 wurde die Zahl der Gemeinden von 277 auf 98 reduziert; die „Amtsbezirke“ verschwanden ganz.

„Das Ziel war, dass Gemeinden zumindest 20.000 Einwohner zählen“, sagt Anders Windinge von KL. KL ist das dänische Pendant zum Gemeindebund. Und Windinge streicht hervor, dass die Reform nicht mit Zwang, sondern freiwillig passierte. „Den Bürgern und Kommunen wurde erklärt, warum öffentliche Leistungen erst ab einer gewissen Größe sinnvoll sind. Und es wurde den Gemeinden überlassen zu entscheiden, mit welcher anderen Gemeinde sie sich eine Zusammenarbeit bzw. Fusion vorstellen können.“

Am Ende fanden sich so Kommunen, die zwischen 40.000 und 45.000 Einwohner haben. Und an dieser Stelle erwähnt Windinge den vermutlich wichtigsten und größten Unterschied, der Dänemark durchaus erfolgreich macht. "Hier vertrauen wir einander und dem Staat. Ich weiß, das klingt seltsam - aber es ist so."

Kommentare