UNO-City: Das Aushängeschild der Wiener Diplomatie in der Krise

UNO-City Wien

In Wien, aber nicht auf österreichischem Staatsgebiet: Das Vienna International Center (VIC) im 22. Bezirk ist exterritorial, steht auf internationalem Boden. Der vom bis dahin weitgehend unbekannten Kärntner Architekten Johann Staber entworfene Gebäudekomplex – neben New York, Genf und Nairobi einer von vier Amtssitzen der Vereinten Nationen – ist das Aushängeschild der „Diplomatenstadt Wien“.

Wie jeder UNO-Standort einen Schwerpunkt hat, dreht sich hier alles um Forschung und Wissenschaft. Die bekannteste in Wien angesiedelte und in diesen konfliktreichen Zeiten besonders gefragte Agentur ist die Internationale Atomenergie-Organisation, welche die ausschließlich friedliche Nutzung nuklearer Materialien sicherstellen will. Auf dem rund 180.000-Quadratmeter-Areal wird aber über noch viel mehr diskutiert: Auch die Büros für industrielle Entwicklung, Drogenbekämpfung und Weltraumfragen sind hier etwa angesiedelt.

„Geste der Solidarität“

Das VIC sei eine „beispielhafte Geste der Solidarität“, sagte der damalige UNO-Generalsekretär, der wegen seiner NS-Vergangenheit umstrittene österreichische Politiker Kurt Waldheim, über das Quartier, das vor über 45 Jahren gebaut wurde. Es gehört der Republik, die es damals auf 99 Jahre an die UNO „vermietete“ – für jährlich einen symbolischen Schilling, heute ein paar Cent.

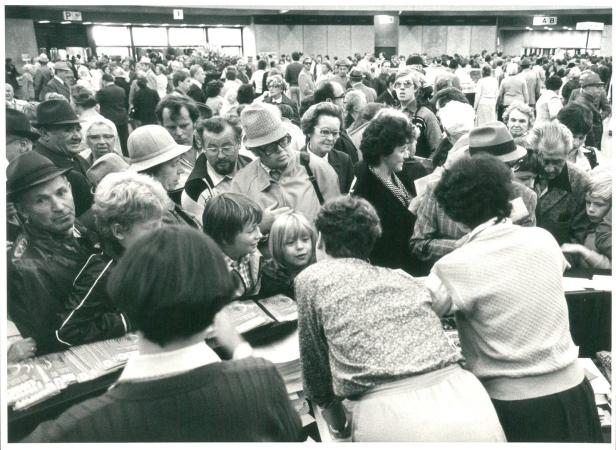

Eröffnung der UNO-City Wien 1979.

Österreich profitiert wirtschaftlich: Etwa 50.000 Menschen kommen jedes Jahr nach Wien, um an Konferenzen im VIC teilzunehmen, worüber sich u. a. die Hoteliers der Stadt freuen. Von den rund 5.000 UNO-Mitarbeitern aus 150 Ländern sind rund ein Drittel Österreicher. Die UNO-City macht Österreich aber auch für andere Internationale Organisationen attraktiver. Das Wifo analysierte 2024, dass diese, auch OSZE und OPEC sitzen zum Beispiel in Wien, insgesamt 20.000 Arbeitsplätze sichern. Allein durch deren Steuern und Abgaben verdiente Österreich 2023 demnach 785 Mio. Euro.

Nichtsdestotrotz gab es schon von Beginn an hitzige Diskussionen darüber, ob bzw. wie viel österreichisches Geld ins VIC fließen soll. Der Bau wurde zu einem Prestigeprojekt des damaligen SPÖ-Kanzlers Bruno Kreisky, der darin die „Krönung der österreichischen Neutralitätspolitik sah.“ Kritiker hielten es für zu teuer. 1982, es waren wirtschaftlich schwierige Zeiten, unterschrieb jeder vierte Wahlberechtigte ein von der ÖVP initiiertes Volksbegehren gegen den Bau des Austria Centers nebst dem VIC, in dem internationale Kongresse abgehalten werden. Kreisky ließ es dennoch errichten, wollte den UNO-Standort dadurch aufwerten.

Der damalige SPÖ-Kanzler Kreisky im Juli 1975 bei einem Besuch auf der Baustelle.

Die Frage der Sanierung

Mehr als 45 Jahre nach Fertigstellung wird nicht nur die Zeitgemäßheit der österreichischen Neutralität infrage gestellt. Sondern auch die des UNO-City-Komplexes, dessen Inneres teilweise noch immer im knalligen Orange der 70er leuchtet.

Der Sanierungsbedarf wächst stetig. Bei einem so großen Gebäude können die Reparaturen aber schnell mal teuer werden. Die eigentliche Abmachung hierbei: Die Hälfte zahlt – bis zu einer Obergrenze von sechs Millionen Euro pro Jahr – Österreich, die andere die UNO. Eine Herausforderung war es schon, die UNO-City in den 2000er-Jahren vom giftigen, aber bis in die 1990er-Jahre häufig im Bauwesen verwendeten Mineral Asbest zu befreien.

Aktuell gibt es Probleme mit dem Brandschutz – die Feuerwehr könnte im Notfall gewisse Bereiche nicht erreichen. Der Staat willigte kürzlich ein, die Kosten von rund 36 Millionen Euro für eine Erneuerung der Maßnahmen zu tragen.

Bezüglich weiterer Gelder für etwa Klima- und Heiztechnik oder eine Modernisierung der Konferenzsäle gibt es bislang jedoch keine Lösung. Die Kosten dafür würden sich laut Schätzungen auf über 300 Millionen Euro belaufen.

Auf der einen Seite hat die UNO selbst massive Geldprobleme, weil immer mehr Mitglieder sparen und UNO-Zahlungen zurückhalten. Stark spürbar ist auch, dass US-Präsident Trump wenig für die UNO übrig hat – und die Gelder massiv kürzte.

Österreich auf der anderen Seite kämpft ebenfalls mit einem Budgetdefizit. Trotzdem betonte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger bereits: „Die regelbasierte internationale Ordnung mit der UNO im Zentrum ist entscheidend für unsere Sicherheit und Teil unserer DNA.“ Und das „Herz für Partnerschaften, Dialog und Vertrauen als Grundwerte eines effektiven Multilateralismus“ schlage eben auch in Wien.

Vereinte Nationen: 51 Staaten gründeten vor 80 Jahren, nach Kriegsende 1945, die UNO. Das Ziel: Den Weltfrieden zu wahren. Heute sind 193 Länder dabei, Österreich seit 1955.

Finanzierung: Der Großteil der UNO-Finanzierung erfolgt auf freiwilliger Basis. In jüngster Zeit haben sich Kürzungen der Mittel durch die Mitgliedstaaten besonders auf das humanitäre System ausgewirkt, das weltweit Tausende Stellen abbauen musste. Die Arbeit des UN-Sekretariats wird durch Pflichtbeiträge der Mitgliedstaaten finanziert.

Führungen: Das Vienna International Center bietet jede Woche online buchbare, öffentliche Führungen an.

Kommentare