Österreichs "Gastarbeiter"-Kinder: Zwischen Çay und Schnitzel

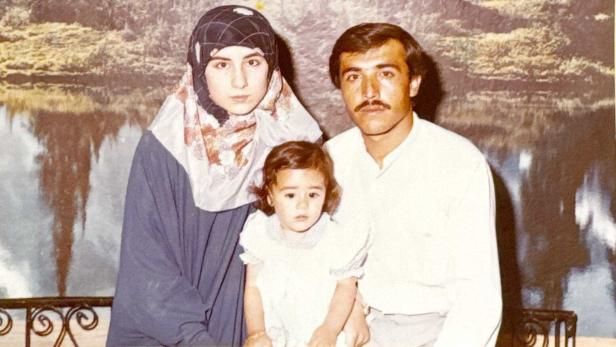

Esra Șahinol als Kleinkind: Ihr Großvater und ihre Eltern kamen Ende der 1960-er Jahre als "Gastarbeiter" aus Konya.

"Fachkräftemangel führt zu Wertschöpfungsverlust von Milliarden Euro"; "Zahl der Unternehmen, die Stellen streichen wollen, ist so hoch wie zuletzt in der Finanzkrise"; "Fachkräftemangel in Österreich weiterhin größtes Risiko für Unternehmen".

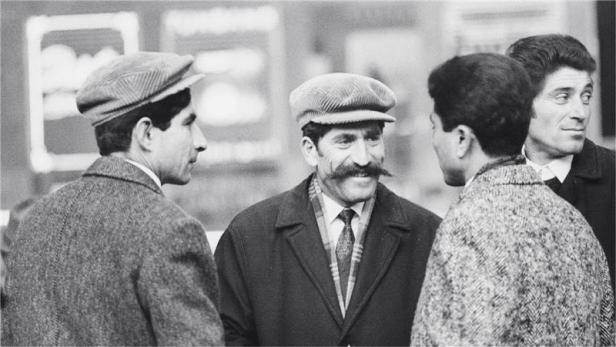

Es ist ein medialer und wirtschaftlicher Dauerbrenner: fehlende qualifizierte Arbeitskräfte in der Pflege, Industrie, bei IT und Tourismus. Ähnlich war es in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg: Arbeitskräfte waren rar, während in Ländern wie in der Türkei die Arbeitslosigkeit groß war. Die Lösung: "Gastarbeiter" aus dem Ausland, die temporär nach Österreich kommen sollten.

Am 15. Mai 1964, vor genau 60 Jahren, wurde das Anwerbeabkommen zwischen Österreich und der Türkei unterzeichnet. Offizielle Anwerbekommissionen halfen bei der Vermittlung, nach und nach wurde Mundpropaganda der Schlüssel zum Weg nach Österreich.

Die Arbeitskräfte waren eigentlich nur als "Gäste" gedacht, hätten nach ein paar Monaten "ausgetauscht" werden sollen. Diese pragmatische Idee scheiterte jedoch: Gastarbeiter holten ihre Familien nach und verlegten ihren Lebensmittelpunkt nach Österreich; gleichzeitig widersetzten sich viele Firmen, immer neue Arbeitskräfte einzuschulen und nur befristete Verträge auszustellen.

Zwischen 1961 und 1974 kamen rund 265.000 "Gastarbeiter" nach Österreich; 1973 waren davon 11,8 Prozent türkische Staatsbürger (78,5 Prozent jugoslawische Staatsbürger). Heute haben 288.000 Menschen in Österreich türkischen Migrationshintergrund, 42 Prozent sind in Österreich geboren. Die Hälfte der 288.000 besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft, so die Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds.

Was den meisten "Gastarbeitern" damals gemein war: Sie kamen mit nichts, aus den ärmsten Verhältnissen, und arbeiteten in körperlich anstrengenden Berufen. Viele träumten davon, in der Pension in die Türkei zurückzukehren, die wenigsten haben sich den Wunsch erfüllt. Auch weil plötzlich Österreich zur Heimat wurde. Ihre Kinder, heute Erwachsene, sind jene Generation, die zwischen zwei Welten aufgewachsen ist, zwischen türkischem Tee, genannt Çay, und (Kalbs-)Schnitzel. Die Türkei und Österreich, beides nennen sie "Zuhause", und erlebten trotzdem hier wie dort das Gefühl des Fremdseins.

"Die Türkei? Ein Urlaubsland für uns"

Esra und Mahmut Șahinol lernten sich während des Studiums kennen. "Ich habe nachts im Lernraum des Alten AKHs gelernt", erinnert sich der Rechtsanwalt. Spätnachts lernen, das ist bei dem 41-Jährigen wohl aus der Kindheit hängen geblieben. Damals hat sich Mahmut, wenn seine beiden Geschwister und Eltern schon schliefen, in die Küche der 33 Quadratmeter Wohnung geschlichen, um seine Hausaufgaben zu machen. "Mein Vater wollte Geld sparen, um eines Tages in die Türkei zurückzukehren." Zweimal hat es die Familie versucht, ging nach Antalya, für jeweils ein Jahr. Mahmut war damals sechs und 14 Jahre alt. "Es war schon schlimm, ich hatte ja hier meine Freunde." Sein Vater, Installateur, der darauf gedrängt hatte, hat es jedoch nie geschafft, nachzukommen, und holte die Familie immer wieder zurück.

Esra hat Ähnliches erlebt, wie Mahmuts war auch ihr Großvater Ende der 60er-Jahre als "Gastarbeiter" gekommen. Die heute 41-Jährige ging mit ihren Eltern als 11-Jährige zurück nach Konya. "In der Schule tat ich mir schwer, ich konnte nicht gut genug Türkisch.2 Auch ihre Familie kehrte nach ein paar Jahren wieder zurück nach Wien. Sie kam nach der Matura – auch, weil es in der Türkei verboten war, mit Kopftuch zu studieren. "Mein Vater hat uns immer zwei Möglichkeiten gegeben: studieren – oder studieren." In Österreich sei die Kopfbedeckung nie ein Problem gewesen. "Nur manchmal werde ich von älteren Patienten im Spital angesprochen, wie toll ich denn Deutsch beherrsche", erzählt die Ärztin.

Welche Beziehung Esra und Mahmut heute zur Türkei haben? "Es ist ein Urlaubsland für uns – wobei unsere Kinder immer jammern, warum wir denn schon wieder im selben Land Urlaub machen", sagt Esra. Man würde ihnen anmerken, dass sie nicht in der Türkei lebten, "wegen unseres Akzents, wenn wir Türkisch sprechen."

Esra und Mahmut Șahinol (beide 41) sind Ärztin und Rechtsanwalt.

"Mein Deutsch war immer besser als mein Türkisch"

Rufiye Durak ist auf einem Reitstall groß geworden. Ihr Vater kam 1963 aus Balıkesir nahe Izmir nach Österreich, hatte nur einen Volksschulabschluss. "Er bekam einen Job als Pferdepfleger, wir wohnten in der Zwei-Zimmer-Dienstwohnung", in Laab im Walde im Bezirk Mödling. Mit ihren beiden Geschwistern teilte sie sich ein Zimmer, die Eltern schliefen in der Wohnküche. Rufiyes liebste Erinnerung: "Dass wir manchmal reiten durften."

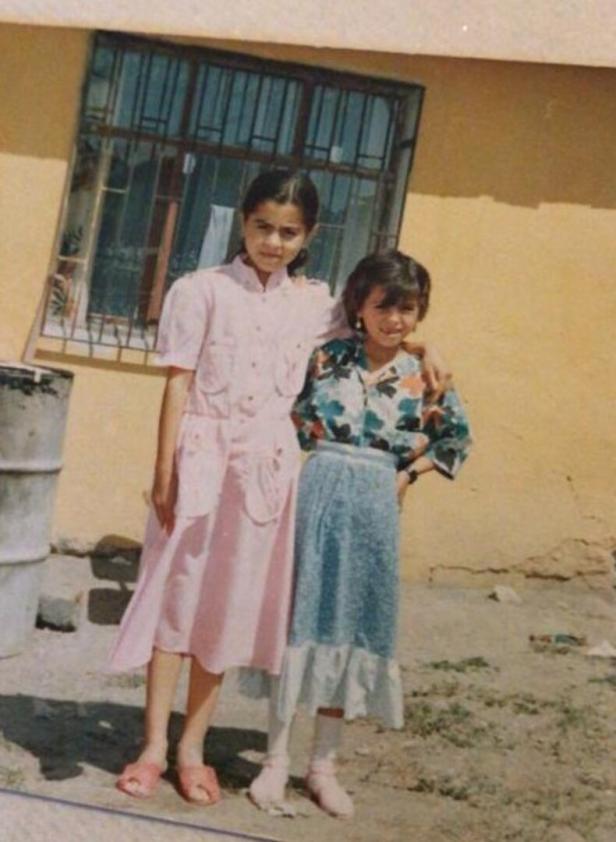

Dass sie und ihre beiden Geschwister "am Land" die einzigen "Ausländerkinder" waren, hat ihnen nichts ausgemacht: "All meine Freundinnen waren Österreicherinnen, deswegen war mein Deutsch auch immer besser als mein Türkisch." Ihre Eltern begleitete sie als Kind zu Arzt- oder Amtswegen, um zu übersetzen. Diskriminierungserfahrungen habe sie keine gemacht – das treffe ihren achtjährigen Sohn heute viel mehr, "da heißt es am Schulhof nur 'der Türke', der andere ist nur 'der Syrer', und so weiter."

Eigentlich wollte Rufiye Stewardess werden, "doch mein Vater war Alleinverdiener, also mussten wir bald auch Geld verdienen." Aus einem Ferialjob in einer Apotheke wurde eine Lehre zur pharmazeutisch kaufmännischen Assistentin. Heute ist die 42-Jährige froh darüber, hat seit Sommer letzten Jahres ihr eigenes Gewürz- und Naturkosmetikgeschäft Dewane im 10. Bezirk, bietet Öl- und Tee-Mischungen an und beliefert Kunden aus Österreich und Deutschland. "Heute bin ich froh, dass ich den Menschen helfen kann."

Was sie an der türkischen Kultur liebe: "Die Mentalität, die Gastfreundlichkeit. Wenn ich mit meinen türkischen Freunden essen gehe, dann zahlt einer für alle. In Österreich zahlt man immer getrennt. Als ich eine Freundin einmal einladen wollte, wurde sie ganz böse, dachte, ich glaubte, sie könnte es sich nicht leisten."

In die Türkei zurückzukehren, wäre für ihre Eltern und sie nie infrage gekommen – "ich bin Österreicherin mit türkischen Wurzeln. Außerdem reiche mein Türkisch nicht aus, am Bazar könnte ich nie handeln, man wüsste sofort, ich bin nicht von dort." Der achtjährige Sohn hingegen würde sofort in die Türkei ziehen – "weil wir immer im Sommer dort sind, glaubt er, dass es dort das ganze Jahr über warm ist. Und jeden Tag die Sonne scheint und man im Meer schwimmen gehen kann."

Rufiye Durak (42) ist pharmazeutisch kaufmännische Assistentin und Ernährungsberaterin und betreibt das Gewürz- und Naturkosmetikgeschäft Dewane im 10. Bezirk.

Insgesamt drei Anwerbeabkommen hat die Republik Österreich in den 1960er-Jahren geschlossen: 1962 mit Spanien (das jedoch bedeutungslos blieb), 1964 mit der Türkei (unterzeichnet am 15. Mai 1964) und 1966 mit der damals noch bestehenden Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Schon zu Beginn der 1960er hat es Arbeitsmigration aus der Türkei nach Österreich gegeben, viele Experten sahen das Abkommen lediglich als das "nachträglich geschaffene gesetzliche Fundament".

230.000 "Gastarbeiter" zählte man 1973 in Österreich. Damals erreichte die Arbeitsmigration mit einem Anteil von 8,7 Prozent an den Beschäftigten ihren Höhepunkt.

"Ich bin beides, Austria Wien und Fenerbahçe Istanbul"

Sein erstes Gehalt bekam Onur Kilka mit 11 Jahren: "Ich hab meinem Papa Baki in den Ferien im Lager geholfen, plötzlich rief man über die Lautsprecher: 'Baki Junior, bitte ins Lohnbüro'. Dort gab mir der Chef 500 Schilling für meine Arbeit. Ich dachte mir nur: Wow."

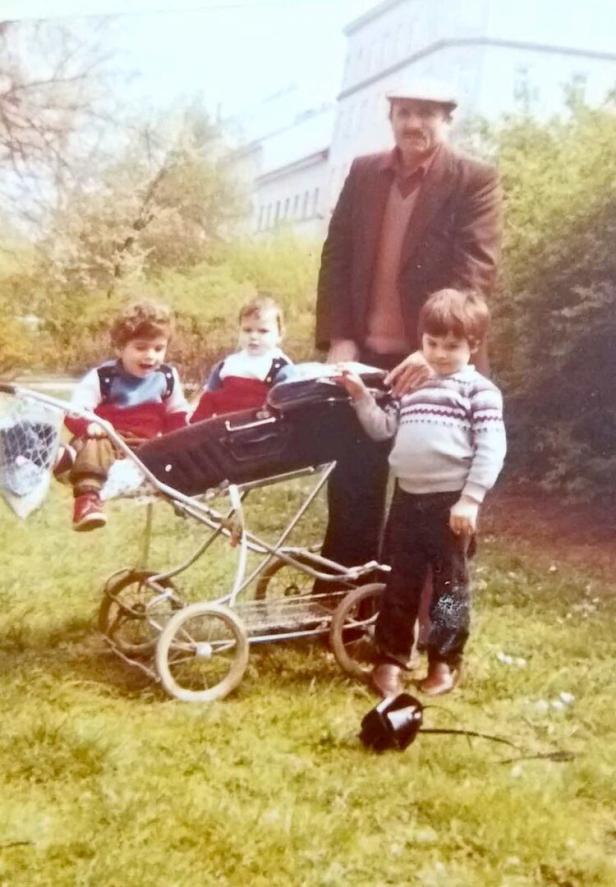

17 Jahre alt war Onurs Mutter, als sie mit seinem Vater aus Sakarya am Schwarzen Meer 1971 nach Österreich kam – "mit nichts, außer einem Koffer mit Gewand, das war’s." Onurs Vater bekam eine Stelle bei einem Elektrogroßhändler im 21., dann im 10. Bezirk. "Mein Papa war mehr als ein Arbeiter, er war der Hausmeister – wir wohnten in der Dienstwohnung. Wenn jemand einbrach, war er mit dem Baseballschläger zur Stelle", erinnert sich der Fußballer und Kinder-Fußballtrainer. "In 50 Dienstjahren war mein Papa eine Woche im Krankenstand, wegen einer OP." Onurs Mutter arbeitete als Reinigungskraft, Friseurin und Schneiderin, um die Haushaltskasse zu füllen. "Heute verbringen sie sechs Monate im Jahr hier, sechs Monate in der Türkei, haben eine Wohnung am Strand und ein Haus in der Stadt. Das war ihr Lebenstraum: Hart zu arbeiten, um später der Familie Wohlstand zu ermöglichen. Ende des Jahres sind sie schuldenfrei – mit 73 und 74 Jahren."

In seiner Jugend hat der 38-Jährige Erfahrung gemacht mit Gruppen von "Ausländerkindern", die Österreicher verprügelten "oder zu sechst, siebt mit einem Mädel hinter einem Busch im Park verschwanden". Er wiederum wurde von Türken in eine Schlägerei verwickelt, weil er Austria Wien Fan war. Wütend werde er heute aber über die Diskriminierung seiner Kinder: "Von meinem Sohn wurde bei seiner Schuleinschreibung ein Deutschtest verlangt – wegen seines Namens. Seine Muttersprache ist Deutsch, wir sprechen zuhause Deutsch, ich bin hier geboren, mein Sohn ist hier geboren. Aber das ist in Österreich leider gang und gebe."

Auf die Frage, was für ihn Heimat sei, antwortet Onur: "Hier bin ich Österreicher mit türkischen Wurzeln, dort bin ich Türke mit österreichischen Wurzeln. Vor zwei Jahren spielte Austria Wien gegen Fenerbahçe. Für die einen war ich Stadionsprecher, für die anderen Dolmetscher. Das war der Moment meines Lebens."

Neben Austria Wien und Fenerbahçe-Anhänger sieht sich Onur vor allem als "Ur-Favoritner": "Ich bin dort aufgewachsen, früher war das 'unser' Bezirk. Was sich zuletzt im 10. abgespielt hat, das gab’s bei uns nicht. Damals hat man genau gewusst, wo welche Partie abhängt. Da wurden ganz früh, vor unserer Zeit, Fehler gemacht, indem man alle Zugewanderten in den 10. gesteckt hat." Was ihm wichtig ist zu sagen: "Integration funktioniert, wenn beide Seiten wollen."

Onur Kilka (38) ist Bankangestellter, Fußballer und Kinderfußballtrainer.

"Heimat ist dort, wo deine Familie ist"

Die Erinnerung an den ersten Schultag in Österreich schmerzt Sevinc Yildirim immer noch. "Man hat mir gesagt, ich solle einfach antworten 'nichts Deutsch'. Das hab ich auch gemacht, als ich der Klasse vorgestellt wurde. Die Kinder haben gelacht, am lautesten die anderen türkischen. Das hat mich geärgert", erzählt die Ärztin rückblickend. Als sie vier Jahre alt war, holte ihr Onkel ihren Vater als "Gastarbeiter" aus Ankara nach Österreich. "Dann musste mein Bruder auf uns aufpassen und nebenbei arbeiten, und mein Papa, der am Bau tätig war, schickte uns Geld." Die heute 45-Jährige wurde erst im Alter von 12 Jahren nach Österreich nachgeholt. Mit vier Geschwistern und ihren Eltern zog sie in eine Ein-Zimmer-Wohnung im 20. Bezirk, das Klo war am Gang; gewaschen hat man sich in einem öffentlichen Bad, dafür gab es kostenlose Eintrittskarten von den Schulen. "Wir hatten es lustig", erzählt Sevinc: "Deine Heimat ist sowieso immer dort, wo deine Familie ist. Wir haben uns wohl gefühlt."

Mit Deutsch und Englisch tat sich die leidenschaftliche Kinderärztin anfangs schwer: "In allen anderen Fächern war ich gut. Aber dank Förderprogrammen, Jugendzentrum und meiner Lehrerin habe ich es geschafft. Ich habe viele gute Menschen hier getroffen." Nach der Hauptschule wechselte sie aufs Gymnasium und studierte Medizin. "Ich habe nebenbei immer gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren. Meine Eltern haben nur gesagt, ich müsse es dann aber auch fertig machen, und ja nicht davor heiraten – sonst enterbe er mich, hat mein Vater gedroht."

Was wohl passiert wäre, wenn ihr Vater in der Türkei gebliebene wäre? "Ich hätte früh geheiratet, Kinder bekommen und wäre Hausfrau geworden." In Wien hat sie zwei Kinder-Praxen gegründet, in der Türkei ein Call-Center zur Erstberatung. "An der Türkei liebe ich das Wetter, das Essen. Nicht aber das Wasser – das österreichische ist das beste!"

Die selbstständige Ärztin hat noch einen Wunsch: "Ich will allen Kindern Behandlung ermöglichen – ohne Wartezeit. Und vielleicht einmal ein Waisenhaus errichten. Mir haben so viele Menschen hier geholfen, ohne Gegenleistung. Das will ich auch tun."

Sevinc Yildirim (45) ist selbstständige Kinderärztin und Gründerin des Kinderambulatoriums Margareten und der Kinder-Gruppenpraxis im Cape 10.

Kommentare