Wie glaubwürdig ist Trumps Ukraine-Kehrtwende?

Ist Donald Trump plötzlich zum Ukraine-Falken mutiert?

Am Rande der UN-Vollversammlung in New York wusste sogar Wolodimir Selenskij nicht so recht, wie er auf die jüngste Volte des US-Präsidenten reagieren sollte. Der hatte via Truth Social geschrieben, die Ukraine sei in der Lage, „ihr gesamtes Staatsgebiet zurückzugewinnen“, und zwar „in ihrer originalen Form“. Gebietsabtretungen? Verhandlungen? Diktatfrieden? Davon ist plötzlich keine Rede mehr.

Trumps jüngste „Kehrtwende“, wie Selenskij das Ganze dann nannte, ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Der US-Präsident widerspricht sich damit öffentlich selbst: Zum einen ließ er nie Zweifel daran, dass Russland der Ukraine haushoch militärisch überlegen ist, das dreht er nun komplett um. Zum anderen war immer klar, dass der Krieg am Verhandlungstisch enden müsse – mit ihm als Vermittler, den Nobelpreis in der Hand.

Ist diese Neupositionierung irgendwie glaubwürdig?

Fast alle Positionen durch

Trump hat schon oft seine Position gegenüber Kiew gewechselt, er war 24-Stunden-Kriegsbeender, Selenskij-Abkanzler, kurzfristig Russland-Kritiker, später wieder Putins Gipfelshow-Host in Alaska. Das Attribut „Ukraine-Unterstützer“ fehlte bisher, obwohl Europas Politik ihm nicht nur einmal einzureden versucht hat, dass man Putin nicht trauen dürfe. Auch jetzt hieß es, Treffen mit Selenskij, EU-Kommissionschefin Von der Leyen und Frankreichs Präsident Macron hätten Trump letztlich umgestimmt. „Ich denke, er versteht die Situation jetzt besser“, sagte der ukrainische Präsident dazu vorsichtig.

Dessen Zurückhaltung hat gute Gründe. Denn Trumps verbaler Wankelmut ist das eine, Realpolitik das andere – seit Amtsantritt des US-Präsidenten im Jänner hat er alles daran gesetzt, die Politik seines Vorgängers Joe Biden rückgängig zu machen. Hilfszahlungen an Kiew wurden komplett eingestellt, militärisches Gerät wird schon lange keines mehr geliefert – diese Aufgabe hat Trump den Europäern übertragen.

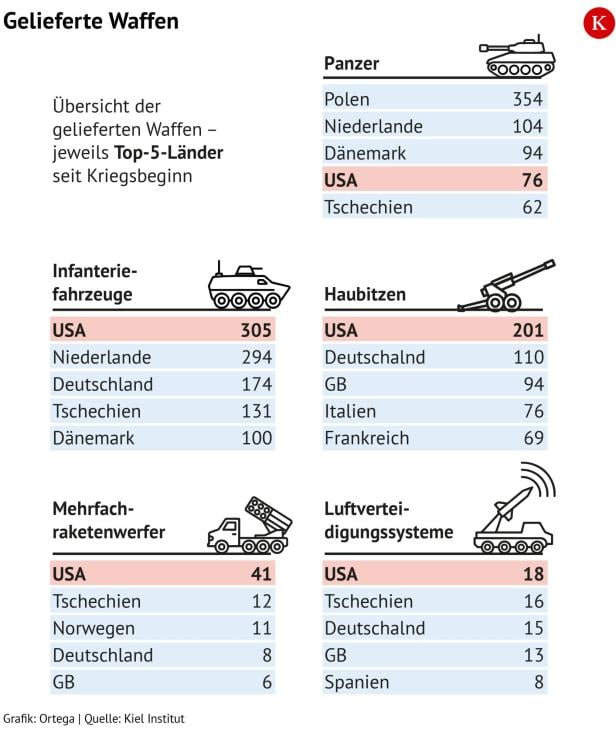

Dass sich an dieser Konstellation in Zukunft etwas ändert, ist mehr als unwahrscheinlich. Trump hat seinen Wählern schließlich versprochen, keine Milliarden mehr Richtung Europa zu schicken, und die generelle militärische Ausrichtung der USA richtet sich auf den Pazifik. Damit stellt sich aber die Frage, wie die Ukraine den von Trump erhofften Sieg über Russland überhaupt erreichen soll: Schon bisher scheiterten Rückeroberungsversuche an mangelnder Ausrüstung, und seit Trump an der Macht ist, rückt Russland immer weiter vor. Europa füllt die Lücke der USA nur ungenügend: Für eine neue Offensive liefert es viel zu wenig Gerät.

Der russische Papiertiger

Auch den zweiten Hebel, mit dem Trump Kiew zum Sieg verhelfen könnte, lässt er ungenutzt. In seinem Posting kanzelt er Russland zwar als „Papiertiger“ ab, dessen Wirtschaft gerade eingehe. Das ist nicht falsch, Putins finanzieller Spielraum wird tatsächlich enger – doch die USA sind daran kaum beteiligt: Unter Trump haben die USA keine einzige neue Sanktion Europas mehr mitgetragen, nicht eine Person wurde neu auf die Listen gesetzt – unter Joe Biden waren es 170 pro Monat. Das kommt einer Einstellung des Sanktionsregimes gleich, denn die von Biden sanktionierten Firmen wurden meist in Windeseile von neuen ersetzt.

Warum stärkt Trump der Ukraine dann öffentlich den Rücken? Vermutlich, weil Wladimir Putin ihm medial gerade den Rang abläuft. Trotz großer Inszenierungen – Stichwort Alaska – hat der Kremlchef seine Position nie verändert, mehr noch: Er hat die Angriffe auf die Ukraine seit Trumps Amtsantritt sogar massiv erhöht. Unter dem vermeintlich schwachen Biden gelang Putin das nicht.

Jetzt, da Moskau die NATO mit Nadelstichen ärgert, die Allianz mit Drohnen und Luftraumverletzungen unter Druck setzt, will Trump die Themenführerschaft zurück. Richtig hart war er aber schon bei der ersten Nachfrage nicht mehr: Estland dürfe gerne russische Jets abschießen, da habe er nichts dagegen, sagte er. Militärisch unterstützen würde er die Europäer dabei aber nicht – das hänge von den Umständen ab.

Und die ändern sich unter Trump bekanntlich besonders oft.

Kommentare