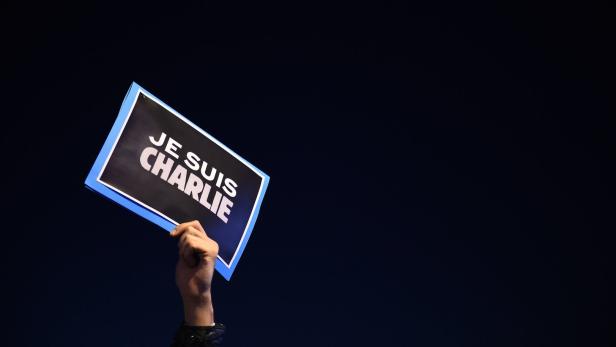

Massaker bei Charlie Hebdo: Heute Urteile im Prozess

von Simone Weiler

Schuldig, unschuldig oder teilweise schuldig? Das Pariser Schwurgericht fällt heute, Mittwoch, die Urteile im Prozess um die Terroranschläge auf das Satiremagazin Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt „Hyper Casher“ in Paris im Jänner 2015.

Der Prozess gilt als historisch – nicht nur, da er komplett für die Archive gefilmt wurde, sondern auch, weil er die Verantwortlichkeiten für Taten klären sollte, die vor fast sechs Jahren weit über die Grenzen Frankreichs hinaus erschütterten. 14 Personen sind angeklagt, davon drei in Abwesenheit.

Ali Riza Polat (Mitte), angeklagt als rechte Hand eines der Attentäter

Die drei Attentäter selbst, die insgesamt 17 Menschen töteten und vier schwer verletzten, kamen damals ums Leben. Verhandelt wurde nun, inwiefern mutmaßliche Komplizen sie logistisch, mental oder mit der Belieferung von Waffen und Material unterstützt haben. Die von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafen reichen von fünf Jahren bis lebenslänglich.

Zweieinhalb Minuten

Rund 150 Experten und Zeugen traten auf, unter ihnen Hinterbliebene und Überlebende. Etwa die Karikaturistin Corinne Rey, genannt Coco, die von den Attentätern Saïd und Chérif Kouachi gezwungen wurde, ihnen den Weg in die Redaktion von Charlie Hebdo zu zeigen und die Schuldgefühl plagen. „Nach den Schüssen herrschte Stille“, sagte sie, „eine Stille des Todes.“

Innerhalb von zweieinhalb Minuten waren die berühmtesten Karikaturenzeichner des Landes ermordet worden, sowie ein ein Personenschützer, ein Korrekturleser, ein Techniker – ihre Angehörigen sagten vor Gericht aus.

Auch Kunden und ehemalige Mitarbeiter des „Hyper Casher“ berichteten, wie sie die vier Stunden dauernde Geiselnahme durch den schwer bewaffneten Terroristen Amedy Coulibaly erlebten, der dort vier Menschen erschoss, ebenso wie eine Polizistin am Vortag.

Erst im September kam es nahe dem Charlie Hebdo-Büro in Paris wieder zu einem Messerangriff

Keiner der Angeklagten gab zu, von den Terrorprojekten Coulibalys und der Brüder Kouachi, die sich miteinander abgestimmt hatten, gewusst zu haben. Ihre Verteidiger warnten davor, sie zu Sündenböcken zu machen.

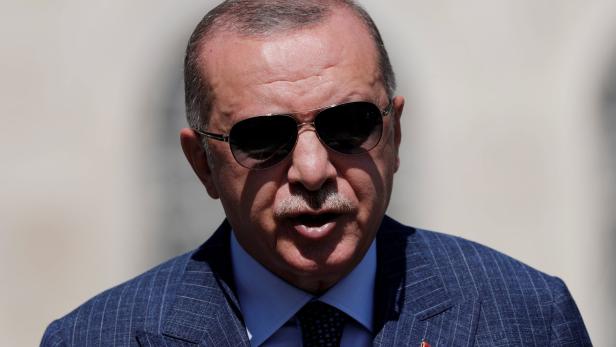

Coulibalys Partnerin Hayat Boumeddiene hatte sich kurz vor dem Attentat dem „Islamischer Staat“ (IS) in Syrien angeschlossen und wird in der Region vermutet. Die Anklage forderte in ihrer Abwesenheit eine 30-jährige Haftstrafe und lebenslänglich für den anwesenden Angeklagten Ali Riza Polat wegen Komplizenschaft.

Politische Dimension

Staatsanwältin Julie Holveck sagte, es gehe nicht darum, „die Lebenden für die Fehler der Toten (Terroristen, Anm.) bezahlen zu lassen, aber die Lebenden für Fehler zu bestrafen, die den Toten das Morden ermöglicht haben“.

Der Anwalt von Charlie Hebdo, Richard Malka, verwies auf die symbolische, politische Dimension des Prozesses, in dem zu beweisen sei, „dass das Recht stärker ist als die Kraft“: Die Terroristen „hassen unsere Freiheiten“, so Malka. Sie bekämpften eine Lebensweise und das Recht auf Gotteslästerung, das Frankreich 1791 eingeführt habe. Aber: „Sie können uns alle töten, es wird nichts ändern, denn Charlie ist längst eine Idee geworden.“

Kommentare