Lithiumabbau: Neue Narben für die nachhaltige Wende

Dieses Bilder zeigt die Verdunstungsbecken von argentinischen Lithium-Minen.

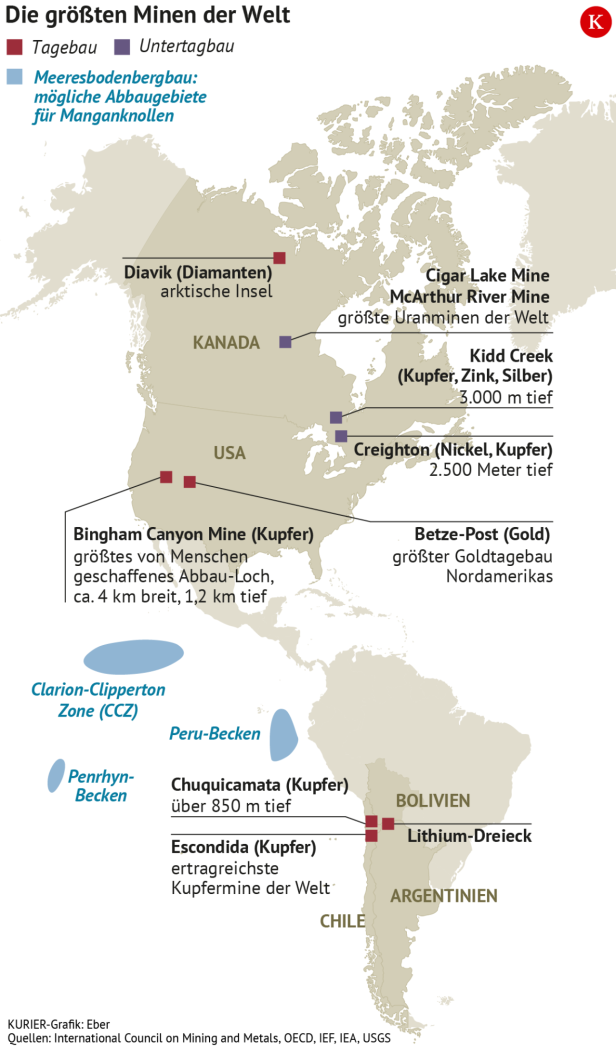

„Hinter dem E-Auto-Boom steckt ein schmutziges Geschäft“, titelte die deutsche Zeit, zahlreiche Medien warnten: „Der Fluch der grünen Industrie“ oder „Die Kehrseite der Energiewende“. Im Fokus: eine der größten Minen für das „weiße Gold“ in der chilenischen Atacama-Wüste. Lithium ist Schlüsselrohstoff für Batterien – also unverzichtbar für Strom- und Verkehrswende und letztlich den Klimaschutz.

Enormer Verbrauch von Süßwasser

Der mediale Wirbel hat einen guten Grund: Die Region ist eine der trockensten der Erde. Zum Lithium-Abbau wird viel Wasser – Süßwasser aus dem Gebirge und Solewasser – benötigt. Es wird in riesige Verdunstungsbecken gepumpt, übrig bleibt nach vielen Monaten eine lithiumreiche Sole, die chemisch zum erwünschten Lithiumcarbonat verarbeitet wird. Durch massive Wasserentnahme und Verdunstung verändert sich aber das Gleichgewicht im gesamten Grundwasser- und Solesystem, Feuchtgebiete trocknen aus – das betrifft indigene Gemeinschaften, die Biodiversität mit ihren Flamingos und die Weideflächen. Kurzum: Die Auswirkungen auf Natur und Lebewesen sind enorm.

Strategische Ressource

Lithium ist längst eine strategische Ressource, die größten Produzenten sind Australien, Chile, China und Argentinien. Eine Studie der East China Normal University und der schwedischen Uni Lund kommt zum Schluss, dass es bis 2030 einen eklatanten Mangel an Lithium geben wird. Der Lithium-Preis verzehnfachte sich nach der Ankündigung des Green Deal in Europa und der massiven Nachfrage aus China und den USA im Jahr 2020. Somit wurde es lukrativ, auch kleinere Vorkommen auszubeuten.

Auch in Österreich gibt es eine Diskussion, schließlich befindet sich im Bezirk Wolfsberg eines der größten Lithiumvorkommen Europas. Verhindert hat den Abbau bisher nur der Markt: Weil weltweit immer mehr Lithium produziert wurde, stürzte der Preis 2024 wieder auf das Niveau von 2019. Damit rechnet sich die Ausbeutung der Kärntner Mine (vorerst) nicht.

Der Rohstoffabbau steht aber nicht erst seit Beginn der industriellen Lithiumgewinnung vor etwa 50 Jahren in der Kritik.

Luftaufnahme der Bingham Canyon Kupfermine in Utah, der größten Grube der Welt.

Moderne Menschen gibt es seit etwa 300.000 Jahren. Die längste Zeit wurden aus Feuerstein und später aus Obsidian scharfkantige Werkzeuge erzeugt. Erst mit der Entdeckung, wie man aus Kupfererz in Lagerfeuern ein formbares Metall herausschmelzen kann, begann die vergleichsweise rasante Entwicklung der Menschheit. Ötzi etwa war bereits im Besitz einer stattlichen Kupferaxt.

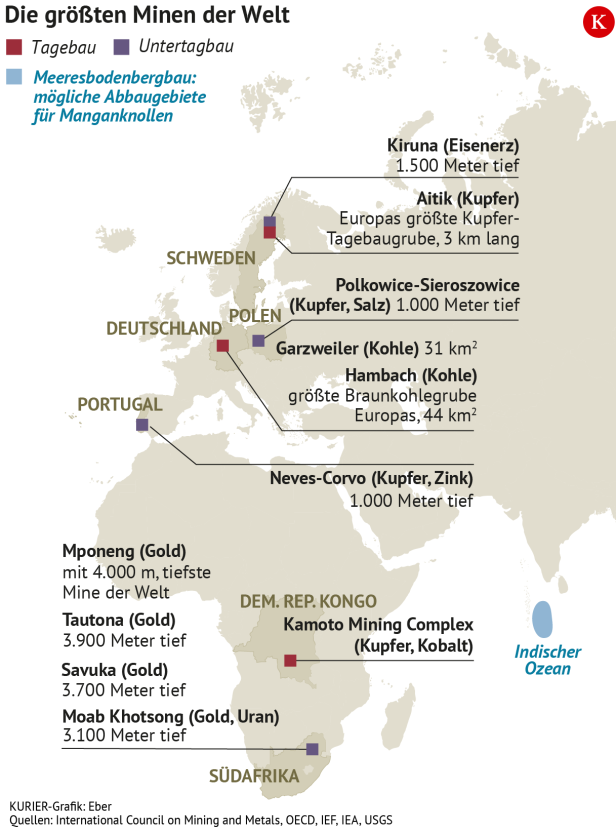

Ein Ende des Rohstoffabbaus ist heute nicht in Sicht. „Für die Energiewende brauchen wir ja nicht nur Lithium, sondern auch Kobalt, Nickel, Grafit und seit wenigen Jahren auch seltene Erden wie Neodym“, erklärt Frank Melcher von der Montan-Universität Leoben. Auch wenn seltene Erden gar nicht so selten sind, sagt Melcher, man findet sie aber nur in winzigen Mengen im Gestein.

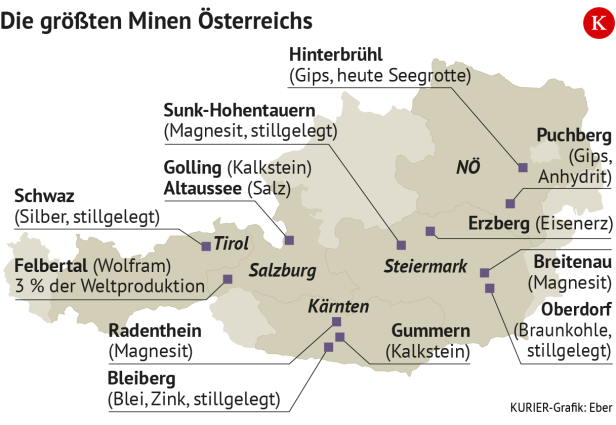

In Österreich werden ebenfalls zahlreiche Rohstoffe wie Eisenerz, Magnesit, Talk oder Wolfram abgebaut – die Wolfram-Mine Felbertal ist die größte Europas und für rund drei Prozent der Weltproduktion verantwortlich.

Melchers Montan-Universität hatte ihren Ursprung 1840 im Zuge der Erforschung und Erschließung des Erzbergs. Heute wird in Leoben nicht nur über Bergbau, sondern über ganze Wertschöpfungsketten von Rohstoffen bis hin zum Recycling geforscht und gelehrt.

Bergbau ging und geht immer mit einem mehr oder minder schweren Eingriff in die Natur einher, Greenpeace verweist aktuell auf die Folgen von hochgiftigem Quecksilber, das im Amazonas illegal zum Goldschürfen verwendet wird oder auf Abwässer der Bergbauindustrie, die zum Fischsterben in der Oder geführt haben.

Melcher gibt zu bedenken, dass viele metallurgische Verfahren Chemikalien wie Laugen und Säuren benötigen: „Auch das ist ein Grund, warum die Rohstoffproduktion von Europa nach China abgewandert ist. Bei uns würden viele Verfahren gar nicht mehr genehmigt werden.“

Der Geologe will die Probleme beim Lithium-Abbau nicht kleinreden, er verweist aber auf die Verhältnismäßigkeit:

- 2024 wurden weltweit rund neun Milliarden Tonnen Kohle abgebaut.

- Beim Eisenerz lag die weltweite Förderquote bei 2,3 Milliarden Tonnen.

- Bei Bauxit (Aluminiumerz) werden rund 400 Millionen Tonnen jährlich geschürft.

- Bei Chrom geht man von etwa 14,5 Millionen Tonnen aus, bei Kupfer von 4,4 Milliarden Tonnen Erz, Mangan soll jährlich rund 60 Millionen Tonnen Erz ausmachen, dann folgen neun Millionen Tonnen Titandioxid, Zinkmetall (13 Millionen), Nickel und Blei.

Und Lithium? 2024 wurden Rekordmengen abgebaut – mit vergleichsweise winzigen 240.000 Tonnen Metallinhalt.

Aus der australischen Gove-Bauxitmine kommt Aluminium.

Lange galt Erdöl als wichtigste strategische Ressource. Heute sind es vermehrt Stoffe, die für Energie- und Klimawende, konkret für die Elektrifizierung aller Sektoren nötig sind: Lithium, Kobalt, Nickel, Silizium, Neodym, Dysprosium, Terbium, Kupfer, Grafit. Es ist kein Geheimnis, dass China die Hand auf so gut wie allen Rohstoffen hat.

Das Land der Mitte ist nicht nur reich an Rohstoffen, sondern verfolgt seit langer Zeit erfolgreich Strategien, um die Weltvorkommen in Besitz zu nehmen. Zudem hat man sich auf die energieintensive Rohstoffaufbereitung und -weiter- verarbeitung spezialisiert.

Kreislaufwirtschaft

Die Europäer hatten auch deshalb leicht panisch versucht, mit dem „EU Critical Raw Materials Act“ 2023 gegenzusteuern: Ziel der EU sind zehn Prozent Eigenförderung und 40 Prozent Verarbeitung der für die Energiewende wichtigsten Rohstoffe und auch strategische Partnerschaften mit Kanada, Australien und China. Die EU setzt aber auch auf eine neue Rohstoff-Quelle: Recycling. Über die Kreislaufwirtschaft lassen sich Metalle immer besser wiederverwerten, Aluminium stammt in der EU schon heute zu 76 Prozent aus Recyclingmetall.

Das ganz große Ziel der Energiewende bleibt aber der Riesensprung zur nachhaltigen, erneuerbaren Energie – und damit das dringend nötige Ende von Kohle, Öl und Gas. Was das Umweltproblem beim Lithium-Abbau in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Kommentare