Tod von John McCain: Abschied vom letzten Maverick

Aufmüpfige Jungbullen ohne Brandzeichen, die niedertrampeln, was sich ihnen in den Weg stellt, werden in der amerikanischen Viehzucht „Mavericks“ genannt. John Sidney McCain III trug das Etikett bis ins hohe Alter selbstbewusst wie einen Ehrentitel. Wie kein anderer republikanischer Spitzenpolitiker hat der Sohn und Enkel zweier Vier-Sterne-Admirale zeitlebens Parteilinien ignoriert und ohne Rücksicht auf Opportunität und Furcht vor den Mächtigen das gesagt, was er dachte und für richtig hielt.

Moralischer Leuchtturm

Die Rolle als Freigeist ließ den in einer US-Kaserne am Panamakanal geborenen Konservativen alten Schlages, den Arizonas Wähler seit 1983 in den Kongress von Washington entsandten, in den vergangenen zwei Jahren zum noch heller strahlenden moralischen Leuchtturm werden. Je mehr Donald Trump die Axt an die Wurzeln der Demokratie legte, Institutionen sturmreif schoss, Andersdenkende verunglimpfte, Amerikas Alliierte vor den Kopf stieß und die ideologischen Gräben im Wahlvolk vertiefte, desto schärfer wurde die Gegenrede des kleinen, gedrungenen Senators mit dem schlohweißen Haar, der es als Ehre empfand, „einer Sache zu dienen, die größer ist als man selbst“.

John McCain war bis zuletzt der einsame Rufer in der Wüste, der die Rückkehr zu einer Kultur des Interessenausgleichs in Washington verlangte, in der Demokraten und Republikaner gemeinsam die Zukunft Amerikas gestalten. John McCain hat ausgedient. Er starb am Samstagnachmittag an den Folgen eines unheilbaren Gehirntumors, der vor einem Jahr festgestellt worden war. Selbstbestimmt bis zum Schluss, erklärte sich der siebenfache Vater erst am Tag zuvor für austherapiert, ließ die Medikamente absetzen und machte sich im Kreise seiner Familie, vor allem Ehefrau Cindy und Tochter Meghan, auf seiner Farm im idyllischen „Grünen Tal“ eine Autostunde nördlich von Phoenix bereit zum Sterben. Getreu den Schlüsselsätzen seines privaten Helden Robert Jordan aus Ernest Hemingways Meisterwerk „Wem die Stunde schlägt“. Darin sagt der dem Tod geweihte antifaschistische Kämpfer aus dem spanischen Bürgerkrieg: „Die Welt ist ein feiner Ort, für den es sich zu kämpfen lohnt. Und ich hasse es so, ihn zu verlassen.“

Dass John McCain, der am 29. August 82 Jahre alt geworden wäre, solange an diesem „feinen Ort“ wirken konnte und sich dabei weltweit über Parteigrenzen hinweg Achtung und Bewunderung erwarb, ist ohne seinen Überlebenswillen nicht denkbar. Als 31-Jähriger wurde er im Vietnam-Krieg im Kampf-Flugzeug über Hanoi abgeschossen, mit Bein- und Armbrüchen von den Nordvietnamesen gefasst und im berüchtigten „Hanoi Hilton“ gefoltert. Früher entlassen zu werden, lehnte er ab. Er ließ Kameraden den Vortritt.

Foltergegner

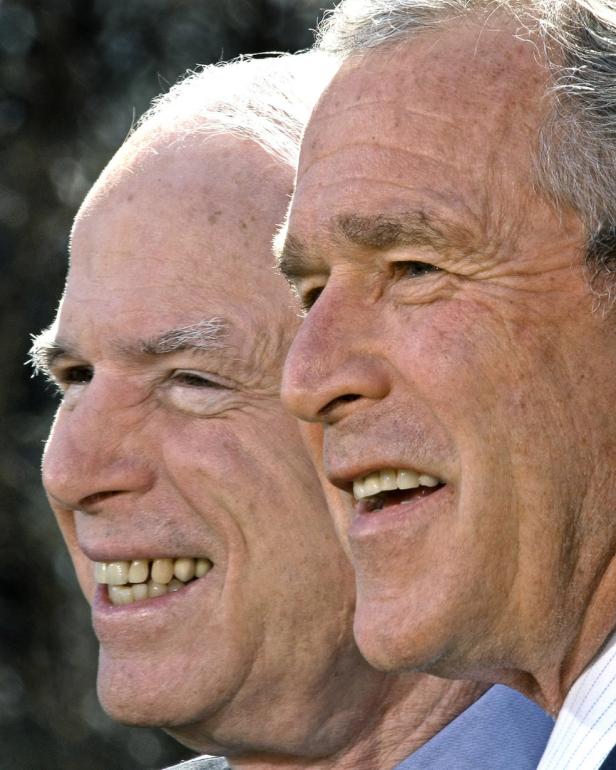

Nach fünfeinhalb Jahren kam er frei und warf sich nach einem Zwischenstopp im Bier-Vertrieb seines Schwiegervaters Ende der 70er Jahre in die Politik. Die Schmach von Vietnam und die persönlichen Qualen haben McCain geformt und gestählt. Als Präsident George W. Bush, dem er 2000 im Ringen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur unterlag, nach dem Terror von 9/11 Folter gesellschaftsfähig machte, ging der ehemalige Kriegsgefangene auf die Barrikaden als sei er der Sprecher von „Amnesty International“. Andererseits war niemand lauter als John McCain, der im Irak-Krieg auch dann noch stramme Durchhalteparolen ausgab und nach mehr Truppen rief, als die Mehrheit den Konflikt längst verloren gegeben hatte. Sein Eintreten für militärische Lösungen machte den wortgewaltigen Vorsitzenden des Streitkräfteausschusses im Senat zum Vorzeige-„Falken“, der auf internationalen Konferenzen, etwa der für Sicherheit in München, regelmäßig die Säbel rasseln ließ. Sei es gegen Unrechts-Regime in Afrika und Südostasien, sei es gegen seinen russischen Lieblingsfeind Wladimir Putin, den er öffentlich einen „Killer“ nannte.

Trump-Kritiker

Dass Donald Trump, dem er nach Bekanntwerden eines frauenfeindlichen Tonband-Mitschnitts („Grab-them-by-the-pussy“) vor der Wahl 2016 die Unterstützung versagte, im Weißen Haus sitzt, war für McCain Verpflichtung, um trotz schwerster Erkrankung solange wie möglich in Washington Kontra zu geben. Immer wieder fuhr er dem Präsidenten in die Parade, etwa mit seiner entscheidenden Nein-Stimme gegen die Abschaffung der Krankenversicherung „Obamacare“. Immer wieder geißelte er Trumps Einwanderungspolitik als verkappt rassistisch und als überzeugter Transatlantiker und Deutschland-Freund die aggressive Anti-Nato-Linie des Präsidenten als frevelhaft.

Am 10. Oktober 2008 lieferte McCain hier ein Meisterstück des Widerstands ab, das ihn auf ewig aus der Masse der Stromlinien-Politiker herausheben wird. Bei einem intimen Bürgerforum in Minneapolis, das live von Millionen am Fernseher verfolgt wurde, erklärte eine ältere Frau, dass sie Barack Obama, damals McCains Rivale im zweiten Anlauf auf das Weiße Haus, einfach nicht traue, weil er „Araber“ sei. McCain nahm der Dame das Mikrofon weg und stellte sich wie ein Abfangjäger vor den Konkurrenten. „Nein, gnädige Frau, nein, gnädige Frau“, sagte McCain, „Obama ist ein ehrbarer Familienmensch und Bürger, mit dem ich zufällig erhebliche Meinungsverschiedenheiten habe.“ Ein Akt der Zivil-Courage, der im Zeitalter Trumps, der McCains Heldenstatus aus dem Krieg belächelte („Ich mag Leute, die nicht gefangen genommen werden“) und ihn noch in der vergangenen Woche mit Häme überzog, kaum denkbar ist.

Aber zur Wahrheit gehört auch, dass John McCain mitgeholfen hat, die Geister zu rufen, die heute in Gestalt von Trump Land und Leute plagen. Als er vor zehn Jahren gegen die demokratische Lichtgestalt Obama vergeblich um die Präsidentschaft rang, holt sich McCain mit Sarah Palin den Prototypen jener missionarischen Politiker-Kaste als Vizepräsidentschaftskandidatin an die Seite, die heute in der republikanischen Partei den Ton angibt. Die frühere Gouverneurin von Alaska hat mit ihrem faktenfreien Populismus die Furche gezogen für den Mann, den John McCain als Gefahr für Amerika und den Weltfrieden ausgemacht hat.

Kommentare