Ursula von der Leyen - bleibt sie die mächtigste Frau Europas?

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen - im Herbst 2019

Es waren genau null Stimmen. Denn der Name Ursula von der Leyen war bei der EU-Parlamentswahl vor vier Jahren auf dem Stimmzettel gar nicht zu finden – die damalige deutsche Verteidigungsministerin hatte nicht als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei (EVP) kandidiert.

Sie wurde dennoch zur mächtigsten Frau Europas gekürt: Seit Herbst 2019 steht die 64-jährige Christdemokratin an der Spitze der EU-Kommission.

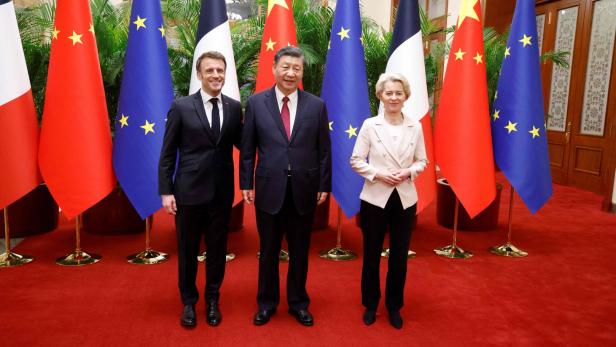

Zu verdanken hat sie dies Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der die Überraschungssiegerin gleichsam aus dem Hut gezauberte hatte und damit die große Mehrheit der EU-Parlamentarier bis zum heutigen Tag frustriert.

Die beharrt nämlich darauf, wie es auch Othmar Karas (ÖVP), Erster Vizepräsident des EU-Parlaments, fordert: „Regierungen sind den Parlamenten verantwortlich und nicht die Parlamente den Regierungen. Daher ist es in sich logisch“, sagt Karas zum KURIER, „dass der Spitzenkandidat der europäischen Liste in einem transparenten demokratischen Prozess auch der oder die Kandidatin für das Amt des Kommissionspräsidenten ist.“

Chef der mächtigen Behörde in Brüssel kann demnach nur werden, wer als europaweiter Spitzenkandidat einer Parteienfamilie gesiegt hat. Und das werde er auch weiter fordern, sagt Karas, „auch wenn es machtpolitisch motivierte Widerstände bei Staats-, Regierungs- und Parteichefs gibt“.

Wahlen zum EU-Parlament

Anfang Juni 2024 wird die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments neu gewählt. 19 der insgesamt 705 Mandatare kommen aus Österreich. 7 davon gehören der ÖVP an, 5 der SPÖ, 3 den Grünen, 3 der FPÖ und eine Abgeordnete den Neos

Wie gewählt wird

Ein europäisches Wahlrecht existiert nicht. Österreichische Wähler stimmen bei der

EU-Wahl also für die Kandidaten bzw. die Partei ihres eigenen Landes. Eine Direktwahl des EU-Kommissionschefs gibt es nicht

13 Präsidenten

hatte die EU-Kommission bisher. Ursula von der Leyen ist die erste Frau im Amt

Der Querschuss

Dabei kam die Überraschung diese Woche ausgerechnet von einem deutschen Parteifreund der ÖVP: Der Chef der bayerischen CSU-Landesgruppe in Berlin, Alexander Dobrindt, ätzte: Das Spitzenkandidatensystem führe nicht zu Ergebnissen, sondern nur zu Irritationen.

Und: „Die Europawahl ist eine Entscheidung über die Zusammensetzung des EU-Parlaments, aber keine Entscheidung über die Führung der EU-Kommission.“

Tatsächlich liegt laut EU-Verträgen das Recht, einen Kandidaten für das höchste Amt in der EU-Kommission vorzuschlagen, bei den Staats- und Regierungschefs. Doch im EU-Parlament beharrt man: Eine Person, die so viel Macht in sich vereine, müsse stärker demokratisch legitimiert werden – eben durch die Europa-Wahlen.

In der EVP herrscht seit Dobrindts Unkenruf helle Aufregung. Aber sie steht zu Ursula von der Leyen. „Sie weiß, dass die EVP sie zur Spitzenkandidatin und damit als Kandidatin für die Kommissionspräsidentin nominieren wird, wenn sie sich dafür entscheidet“, sagt Karas. Dafür müsste Urusla von der Leyen aber erst noch offiziell zusagen. Bisher hielt sie sich bedeckt. Es sei für eine Entscheidung noch zu früh, meinte sie vor Kurzem.

Für SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder steht indes bereits fest: „Man braucht ein Spitzenkandidatensystem, um klar zu machen, worum es bei der Wahl geht. Das gehört zur Stärkung des EU-Parlamentes und des demokratiepolitischen Projektes Europa dazu.“ Auch die Grünen werden es so halten und im Jänner ihren europaweiten Spitzenkandidaten nominieren.

"Eine Farce"

Kaum überraschend hegen hingegen Europas Liberale und deren Leitfigur im Hintergrund, der französische Präsident Emmanuel Macron, große Skepsis. „In Anbetracht des demokratiepolitischen Debakels rund um die Ernennung von von der Leyen 2019, gehen wir Neos in der Debatte einen Schritt weiter“, sagt EU-Abgeordnete Claudia Gamon: „Das einzig Konsequente wäre es, den oder die Kommissionspräsidentin direkt zu wählen und diese ganze Farce abzuschaffen.“

Und was meint Verfassungsministerin Karoline Edtstadler?

„Die Wählerinnen und Wähler sollen wissen, was sie am Ende bekommen, und es sollte klar sein, wer Kommissionspräsident wird – nämlich der oder die SpitzenkandidatIn der stärksten Partei.“ Klar sei aber auch, sagt Edtstadler, „dass dies derzeit noch nicht in den EU-Verträgen festgehalten ist.“

Kommentare