Eine kleine Geschichte des Kunstvandalismus

Zur Zeit der Französischen Revolution sollte die Kathedrale Notre Dame in Paris zu einem „Tempel der Vernunft“ umgestaltet werden. Im Altarraum wurde 1793 ein griechischer Tempel „für die Philosophie“ errichtet, die gotischen Skulpturen an der Außenfassade wurden (wie auch in anderen französischen Kathedralen) geköpft: Dass auf der sogenannten „Königsgalerie“ die in der Bibel genannten Könige dargestellt waren – und nicht die entmachteten Könige Frankreichs – war den Revolutionären entgangen.

Mit „Vernunft“ hat das in der Rückschau wenig zu tun. Doch es ist ein unausweichlicher Umstand, dass jede Gesellschaftsform in einer eigenen Logik operiert – und dass bei der Ablöse eines Systems durch ein anderes die vorangegangenen Hervorbringungen attackiert, umgewertet und oft auch zerstört wurden.

Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen jenen Kulturen, in denen Bildwerke eine kultische Funktion und womöglich sogar eine „Seele“ haben, und jenen, die eine von religiösen und politischen Funktionen abgekoppelte „Kunst“ kennen: Wenn Aktivisten der „Letzten Generation“ und anderer radikaler Klimaschutz-Gruppen Püree auf ein Monet-Bild leeren, ist das doch etwas anderes als der religiöse Bildersturm des 8. Jahrhunderts oder die Sprengung der Buddha-Statuen durch die Taliban 2001.

Gestürzte Ikonen

Auch die Zerstörung von Denkmälern und Führerbildnissen – etwa in ex-kommunistischen Ländern – gehört einer anderen Kategorie an: Hier ist das Bildnis ein relativ klarer Stellvertreter der Person oder des Systems, dessen Einflussbereich beendet und buchstäblich „demontiert“ werden soll.

Die Attacken, die in jüngerer Zeit in die Schlagzeilen gerieten, hatten aber nur am Rande mit dem Inhalt der betroffenen Kunstwerke zu tun.

Als Ziel erschien hier vielmehr der Konsens, dass die Gesellschaft bestimmte Kunstwerke – etwa Leonardo da Vincis „Mona Lisa“, oder Van Goghs „Sonnenblumen“ – als wichtig erachtet. Im Fall von Claude Monets Bild „Heuschober“, das im Berliner Museum Barberini beschüttet wurde, hat diese Wertschätzung auch ein Preisschild – wurde das Werk doch erst 2019 um 110,7 Millionen US-$ ersteigert.

Warum, so argumentieren die Aktivisten sinngemäß, sorgt man sich um so ein Gemälde, wenn doch die Klimakatastrophe viel mehr Sorgen machen sollte? Es gibt gute Argumente, die Kunst hier als falsches Ziel zu sehen – attackiert wird ja nicht primär das teure Eigentum eines elitären Sammlers, sondern ein Teil des Erbes der Menschheit. Dass der Aktionismus einen wunden Punkt trifft, ist aber nicht zu leugnen.

Zugangshürden

Neu ist diese Form des Kunstvandalismus, der nunmehr durch Social Media verstärkt wird, nicht: Farah Naheri, Autorin des Buches „Takedown: Art and Power in the Digital Age“ sieht die Demokratisierung der Kunst im Massenbetrieb der Museen aber als eine Voraussetzung dafür.

Als frühes Beispiel nennt sie die Attacke auf die sogenannte „Rokeby Venus“, ein Bild von Diego Velázquez in der Londoner National Gallery, im Jahr 1914: Mary Richardson, eine Aktivistin aus den Reihen der Suffragetten, die sich für das Wahlrecht für Frauen einsetzten, schlitzte damals das Gemälde mit zahlreichen Hieben auf, um gegen die Inhaftierung einer Mitstreiterin zu protestieren. „Gerechtigkeit ist ebenso ein Element der Schönheit wie Farbe und Zeichnung auf einer Leinwand“, gab sie dazu zu Protokoll. Dass eine Klimaaktivistin sich jüngst im australischen Canberra just an ein Gemälde mit einer Darstellung von Suffragetten klebte, erscheint wie eine kuriose Fußnote hierzu.

Überschwemmt Museen!

Der Impuls zur Bilderstürmerei kam manchmal auch aus der Kunstwelt selbst. „Leitet den Lauf der Kanäle ab, um die Museen zu überschwemmen! Oh, welche Freude, auf dem Wasser die alten Bilder zerfetzt und entfärbt treiben zu sehen!“ heißt es im „Futuristischen Manifest“ aus dem Jahr 1909, das sich radikal gegen verkorkste Strukturen des Kulturbetriebs wandte.

Tatsächlich überschwemmt wurde daraufhin nichts – die in der Avantgarde durchexerzierte Absage an klassische Ideale empfanden viele aber durchaus als Vandalenakt. Dabei entstanden wiederum neue „Ikonen“. Ein solches Bild, ein mit weißer Farbe auf weißem Grund gemaltes Kreuz von Kasimir Malewitsch, wurde 1997 in Amsterdam dann von einem „Künstler“ mit einem Dollarzeichen verunziert.

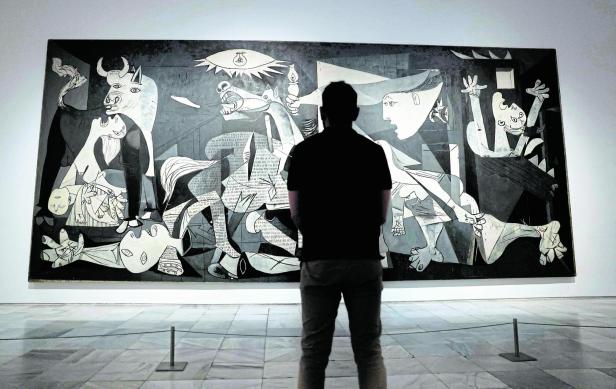

1974 besprayte dann der Aktivist Tony Shafrazi Picassos „Guernica“, das wohl größte Antikriegsbild der Moderne, um gegen den Freispruch des für das Massaker von My Lai (Vietnam) angeklagten US-Offiziers zu protestieren. Er habe das im Museum „stillgelegte“ Protestbild aktivieren wollen, erklärte er. Am Ende wurde aber auch sein Furor durch Kunst-Wertschätzung, bemessen in Geld, eingebremst: Shafrazi wurde Galerist, verkaufte Werke von Keith Haring und Jean-Michel Basquiat, und richtete 1984 eine Ausstellung mit dem Titel „Hommage an Picasso“ aus.

Kommentare