Psychologie: Warum Einsatzkräfte ihr Leben riskieren

Elf Urlauber von Almhütte gerettet. Neun Wintersportler aus Graben geborgen. Snowboarder nach einer Nacht im Freien abseits der Piste entdeckt. Ein Blick auf die Website der Bergrettung Österreich veranschaulicht, was freiwillige Einsatzkräfte dieser Tage in weiten Teilen des Landes leisten: Während in vielen Skigebieten entlang der Nordalpen immer noch höchste Lawinengefahr herrscht, begeben sich ehrenamtliche Bergretter in Gefahr, um verschüttete oder eingeschneite Wintersportler aus den Schneemassen zu bergen. Was treibt sie an?

„Bei ehrenamtlicher Arbeit gibt es eine ganz klare Motivlage“, erklärt Cornel Binder-Krieglstein, Notfallpsychologe und selber freiwilliger Mitarbeiter im Rettungsdienst. „Der Hauptgrund ist, dass man in seiner Freizeit etwas Sinnvolles machen möchte. Danach kommt gleich der soziale Aspekt, also dass man mit anderen Menschen in Beziehung treten kann. Aus Untersuchungen wissen wir, dass Österreich bei der Freiwilligenarbeit ganz weit vorne liegt.“

Sieben Tage Schneefall - eine Bilanz

Menschliches Bedürfnis

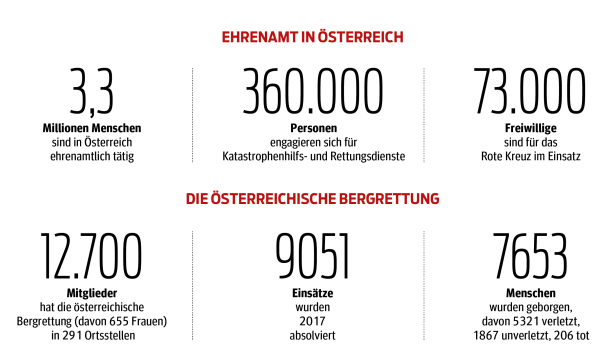

Eine von über drei Millionen Österreichern, die sich ehrenamtlich engagieren, ist Karin Strasser aus Niederösterreich und in Salzburg aufgewachsen. Die 55-Jährige arbeitet hauptberuflich als Tierärztin und ist seit 18 Jahren ehrenamtliches Mitglied der Bergrettung – im Übrigen eine der wenigen dort tätigen Frauen (siehe Grafik unten). „Ich bin in einer Bergsteigerfamilie aufgewachsen. Die Bergretter waren die Helden meiner Kindheit“, erzählt sie. Heute hilft sie selber mit, Menschen unter oft widrigen Umständen aus Gefahrensituationen zu befreien.„Die Einsätze kommen natürlich oft zu Zeiten, wo man gar nicht damit rechnet, man sich nicht wohlfühlt oder es einem ,gar nicht passt‘. Man steht dann trotzdem auf, zieht sich an und fährt zur Zentrale. Wir haben immer wieder Sucheinsätze bei Schnee und Kälte, da muss man schnell sein, weil die Gefahr des Erfrierens besteht.“

Wie viele ihrer Kollegen bei der Bergrettung ist die Veterinärmedizinerin selber passionierte Bergsteigerin und zieht aus ihrem Hobby die nötige Motivation. „Ich hatte immer schon den Wunsch, im Falle des Falls eingreifen zu können und die Fähigkeit zu haben, meiner Gruppe zu helfen. Ich glaube, dass in vielen Menschen Empathie schlummert und der Wunsch, anderen zu helfen. Das ist ein zwischenmenschliches Bedürfnis.“ Die Zufriedenheit nach einem gelungenen Einsatz, die Erleichterung in den Augen der Angehörigen, wenn ihnen der Verletzte übergeben wird – all das entschädige und sporne an. „Für uns Bergretterinnen und Bergretter ist es selbstverständlich, etwas zur Gesellschaft beizutragen. Wenn es einem selber so gut geht, kann man ruhig ein bisschen was leisten.“

Seit der Kindheit

Wie schön Helfen sein kann, erfahren wir bereits im Kleinkindalter, sagt Psychologe Binder-Krieglstein. „Es ist eine der wesentlichen sozialen Empfindungen, dass wir auf jemanden zugehen und dort Vertrauen, Sicherheit und Nähe spüren. Dieses Gefühl wird dann in uns festgelegt.“ Vom Helfen profitiert auch der Helfer selbst: Verschiedene Studien haben gezeigt, dass bei Tätigkeiten zum Wohle anderer dieselben Hirnareale aktiv werden wie bei Essen oder Sex. Bereits 1999 stellten Forscher fest, dass Menschen jenseits der 55, die sich engagieren, in den darauffolgenden fünf Jahren eine um 44 Prozent niedrigere Sterblichkeitswahrscheinlichkeit haben als jene, die nur mit sich selbst beschäftigt sind.

Ängste und Ärger ausblenden

Wie aber schaffen es Bergretter und andere Mitarbeiter im Katastrophengebiet, bei riskanten Einsätzen eigene Ängste auszublenden? „Wenn man sich zu einer freiwilligen Tätigkeit bekennt, ist es klar, dass diese Tätigkeit auch diesen Einsatzbereich umfasst“, sagt Binder-Krieglstein. „Oberste Prämisse ist, dass man als Einsatzkraft nur dann einschreitet, wenn das Risiko möglichst minimiert ist.“ Bei Bergrettern sei zwar eine gewisse Risikobereitschaft gegeben, nicht aber ein unüberlegtes Risikoverhalten.

„Ich bin von Haus aus kein ängstlicher Typ, außerdem sind wir gut geschult und es ist auch immer ein gewisses Maß an Adrenalin im Spiel“, beschreibt Bergretterin Strasser ihren Umgang mit Ängsten. Sie und ihre Kollegen können sich zudem immer auf ihre Einsatzleitung verlassen. Professionelles Arbeiten bedeute auch, etwaigen Ärger über das Verhalten des Verunfallten auszublenden – zumindest nach außen hin. „Die Gedanken sind ja bekanntlich frei und natürlich denkt man sich gelegentlich, das kann ja nicht wahr sein, wieso geht man bei solchen Bedingungen in Lawinengebiete. In dem Moment, wo man zum Einsatz geht, ist man aber ganz Profi und blendet diese Gedanken völlig aus.“

Sieht sie sich heute, nach fast 20 Jahren im freiwilligen Rettungsdienst, selbst als Heldin? „Nein, eigentlich nicht“, lacht Strasser und denkt kurz nach. „Vielleicht sind mir die Berge als Kind größer erschienen als heute.“

Der Mensch ist kein Egoist

Anderen in Notsituationen beizustehen, bringt auch Vorteile für den Helfer.

Manchmal begeben sich Helfer selbst in Gefahr, nur um andere zu retten. Verrückt? „Nein“, sagt Anthropologin Elisabeth Oberzaucher: „Wir Menschen sind biologisch so gepolt, dass wir einander helfen. Würden wir nur auf unseren eignen Vorteil schielen, wäre die Spezies Mensch gar nicht so erfolgreich.“

Denn wenn ich jemandem helfe, so ist die Chance hoch, dass mir jemand hilft, wenn ich in Not bin. Die Wahrscheinlichkeit dafür lässt sich sogar berechnen, wie Anthropologin Katrin Schäfer weiß: „Der Altruismus – das Gegenteil von Egoismus – konnte in der Evolution besonders dort entstehen, wo die Chance groß war, dass ich denjenigen wiedertreffe, dem ich zur Seite gestanden bin.“ Wohl ein Grund, warum in alpinen Regionen mit ihren kleinen Dörfern die Hilfsbereitschaft größer ist als in Städten.

Evolutionsbiologisch gibt es noch einen Grund, warum man hilft: „Uns geht es immer darum, unsere Gene weiterzugeben“, weiß Schäfer. Und da es gerade in den Bergen viele Gegenden gibt, in denen die Bewohner näher miteinander verwandt sind, ist es dort auch „klüger“, Risiken für andere einzugehen. Auch so sorgt man dafür, dass ein Teil von sich weiterlebt.

Wie das Murmeltier

Ein Verhalten, das es übrigens nicht nur bei den Menschen gibt, wie Oberzaucher weiß: „Man kennt das von den Murmeltieren, die pfeifen, wenn Gefahr droht. Mit ihrem Verhalten gehen sie ein Risiko ein, weil sie etwa einen angreifenden Adler auf sich aufmerksam machen.“ Bei Menschen und Tieren passiert aber auch das: „Manchmal schießt die Hilfsbereitschaft übers Ziel hinaus und man schädigt sich selbst.“ Das habe auch damit zu tun, dass in Situationen, in denen man andere aus Notlagen befreit, Endorphine (Glückshormone) ausgeschüttet werden, und man sich so für sein Verhalten belohnt.

Belohnt wird man für sein Engagement zudem durch die Anerkennung von anderen: „Tue Gutes und sprich darüber“ sei das Motto, meint Oberzaucher. All diejenigen, die derzeit Tag und Nacht im Einsatz sind, machen sich über solche wissenschaftlichen Erkenntnisse natürlich keine Gedanken. Sie denken eher daran, wo sie am nächsten Tag zur Stelle sein müssen.

Kommentare