Unhöflich: Geht das Per-Sie schon bald verloren?

Hallo, gut geschlafen? Wie geht’s Dir denn heute? Ist alles in Ordnung?

Wunderst Du Dich, warum wir per Du sind? Das ist doch sonst nicht so die Art des KURIER.

Aber ist das Sie überhaupt noch zeitgemäß? Wird es verschwinden? In der Werbung, in Geschäften (bei Ikea ist das schon lange so), in eMails, in sozialen Medien – oft wird es durch die weniger formelle Anrede– durch das Du – ersetzt. Auch in Unternehmen. Oder in den Wiener Kampagnen gegen Corona. „Danke, dass du dich testen lässt“, übrigens.

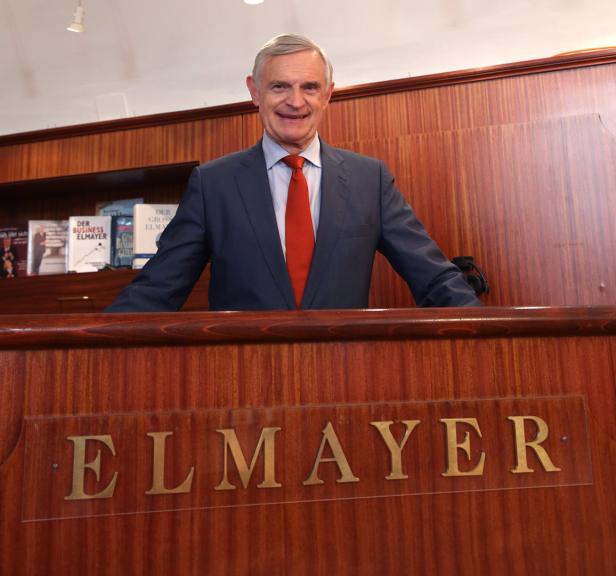

Eines vorweg, sollten Sie vom Du irritiert gewesen sein, zeigt es: „Das Sie ist nicht weg“, sagt Horst Simon, Sprachhistoriker von der Freien Universität Berlin. Er redet Journalistinnen und Journalisten, die ihn um eine Einschätzung bitten, gleich einmal per Du an, um für Irritation zu sorgen. Weil überall geht’s dann doch nicht so locker. Eine umfassende Untersuchung für den deutschen Sprachraum gibt es derzeit – noch – nicht. Aber: „Die Kontexte, in denen geduzt wird, nehmen schon zu“, erklärt Simon. Ohne Zweifel sei das Duzen auf dem Vormarsch, sagt auch Benimm-Experte Thomas Schäfer Elmayer (siehe auch unten).

Frau Doktor

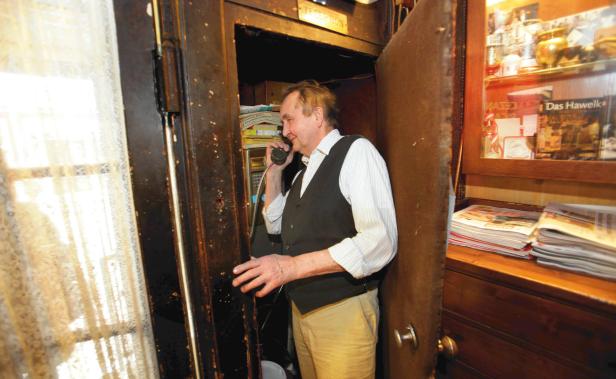

„Katharina“, schallt es durch das Lokal. Ah, der Kaffee ist fertig zum Abholen. Früher im Wiener Kaffeehaus Hawelka – bis in die 90er-Jahre – wurden die Damen mit Frau Doktor zum Telefon gerufen – zumindest. Das ist aber vielleicht eine andere Geschichte. Weil den Kaffee gab es nicht to-go und auch die Globalisierung war noch nicht so spürbar.

Mancher Wunsch nach Du sorgte und sorgt durchaus für Irritation. Der Chef des Otto-Versands wollte vor wenigen Jahren von seinen 50.000 Mitarbeitern per Du angesprochen werden. „Hos“ wollte er genannt werden, statt Hans-Otto Schrader. Eine Diskussion wurde losgetreten. Aus dem Du soll eine Wir-Gefühl entstehen, argumentierte Hos.

Das Business-Du sei ein äußerst beliebtes Kulturwandelmittel in deutschen Unternehmen, schrieb damals die Zeit. Dass es in vielen Firmen eine Du-Kultur gibt, sorgte für Kritik, die Hierarchie solle so verschleiert werden. Von gleich könnte ja trotzdem keine Rede sein.

Je teurer desto Sie

Ob das Du oder das Sie verwendet wird, kommt im Grunde auf das Umfeld an und was man bewirken will. Im Bereich der Werbung und im Verkauf hängt die Anrede davon ab: Welches Produkt soll an wen verkauft werden? „Je hochpreisiger, desto mehr Sie“, sagt Simon. Will man sich jugendlich präsentieren, schlägt man sich eher auf die Du-Seite. Zur Anrede dazu kommt ein Zeichensystem: von Kleidung bis Frisur. Business-Kostüm oder Kapuzenpulli – das macht einen Unterschied.

Und dann gibt es auch noch regionale Differenzen. Ab 1.000 Meter sagt man Du. Das ist nicht nur überliefert, sondern auch ein Schlagertitel.

Lebenslänglich, oder?

Doch das Du-Wort anzubieten, kann noch immer eine große Sache sein. Vor allem unter 1.000 Metern. Etwa, dem neuen Freund der Tochter oder auch Bekannten. Früher war Bruderschaftstrinken angesagt, wenn zum Du gewechselt wurde. Das Ritual wird seltener. Aber das Du gilt immer noch lebenslänglich – eigentlich.

Das Entziehen des Selbigen ist daher ein eindeutiger und äußerst seltener Schritt. Öffentlichkeitswirksam geschehen im September diesen Jahres: Der damalige Innenminister – und heutige Bundeskanzler – Karl Nehammer (ÖVP) spricht FPÖ-Chef Herbert Kickl nur mehr per Sie an. „Herr Klubobmann, ich entziehe Ihnen somit das Du-Wort, das wir gerne gepflegt haben“, sagte er bei einer Nationalratssitzung. Also doch wieder Sie.

Darf ich bitten?

Es könnte einen Trend geben, dass Jugendliche wieder mehr Sie sagen, als die vorige Generation, erklärt Simon. Als Abgrenzung. Die Nachkriegsgeneration war teilweise noch mit rigideren Regeln konfrontiert. „Darf ich Sie um den nächsten Tanz bitten?“, fragten die jungen Männer die jungen Frauen in vielen Tanzschulen. Das war eine Generation später undenkbar. Nicht immer war die Trennung zwischen Du und Sie so streng (in anderen Sprachen ist sie es ohnehin nicht). „Im älteren Deutschen wechselte man in einem Gespräch hin und her.“ Zum Du sei etwa in emotionaler Erregung gegriffen worden, sagt Simon.

Apropos Emotionen: Warum irritiert es, wenn sich Sprache wandelt? Sie „ist das zentrale identitätsstiftende Moment. Wir alle identifizieren uns selbst durch unsere Sprache, und die Art, wie wir mit der Welt interagieren, hängt damit zusammen, wie wir Sprache verwenden“, erklärt Simon. Man sei gegenüber seiner eigenen Sprache konservativ nach dem Motto „So hab ich’s gelernt, so war das früher.“

Nachgefragt beim Benimmprofi

Was Thomas Schäfer-Elmayer über die korrekte Anrede sagt.

KURIER: Stirbt das Sie aus?

Thomas Schäfer-Elmayer: Heute wird man erstaunlich oft mit Du angesprochen, ohne vorher um seine Einwilligung gefragt worden zu sein. Das distanziertere, aber auch respektvollere Sie stirbt aber meines Erachtens nicht aus. Es zeichnet vielmehr eine anspruchsvollere Kommunikation aus.

Du oder Sie? Wie kann man sich in Zeiten von Social Media orientieren?

Jede Kultur entwickelt ihre eigenen Benimmregeln. In manchen ist das Duzen üblich. Die sozialen Medien verbergen Rangunterschiede und geben das Gefühl einer gewissen Distanz- und Tabulosigkeit. Das Du unterstreicht dieses Gleichmachen. Ich finde, dass dies auch einen Verlust an Achtung mit sich bringt und man außerdem Gefahr läuft, auf einem Niveau zu kommunizieren, das manche Hemmungen in der Wortwahl nicht kennt.

Wie finden Sie das, wenn Sie von Unbekannten mit Du angesprochen werden?

Es kommt sehr darauf an, in welchem Umfeld dies geschieht. Auf den Bergen ist das Du oft normal. Mit Sie zu erwidern, kann geradezu beleidigend sein. In Wien würde ich vermutlich einfach beim Sie bleiben und davon ausgehen, dass mein Gegenüber mich rasch auch siezt. Beleidigt bin ich aber nicht. Oft ist es nur Unsicherheit oder sogar eine Art Freundschaftsangebot: Du bist willkommen!

Gehen Sie nicht automatisch zum Du über: Fragen Sie nach dem Einverständnis.

Wer darf, wem das Du-Wort anbieten:

- Der oder die deutlich Ältere dem oder der Jüngeren.

- Die Dame dem Herrn, in Ausnahmefällen auch umgekehrt, wenn er etwa wesentlich älter ist. Die Dame kann aber höflich ablehnen.

- Der oder die Vorgesetzte dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin.

- Der Kunde dem Dienstleister (unabhängig von Alter, Geschlecht oder gesellschaftlichen Rang).

Beim Wandern hat das Du Tradition. Darauf mit Sie zu antworten, kann beleidigend sein. Im Tal gilt wieder das Sie, außer Sie haben Freundschaft geschlossen.

Überlegen Sie genau, wem Sie das Du-Wort anbieten: In der Regel gilt es für immer.

Falls Sie in einem Geschäft nicht geduzt werden wollen, behalten Sie das Sie bei.

Hierarchien hebeln alle Regeln aus. Duzen Sie Ihren Chef nicht ungefragt: Nur die ranghöhere Person darf die Frage stellen.

Duzen Sie ihre Mitarbeiter (Lehrlinge) nicht, wenn diese mit Ihnen Per Sie sein müssen.

Seien Sie nicht automatisch per Du – z.B. nicht mit Kellern und Kellnerinnen, Friseur und Friseurinnen oder Supermarktmitarbeitern.

Prinzipiell gilt: Ob Du oder Sie verwendet wird, ist auch eine Sache des Gespürs. Wer das Du ablehnt, kann auch in Gefahr geraten, zum Außenseiter zu werden.

Seien Sie nicht unhöflich: Wenn Sie das Du ablehnen, machen Sie es mit Fingerspitzengefühl– und erklären Sie etwa, warum Ihnen das Sie lieber ist.

Wie Sie sich richtig benehmen und wann Sie zum Du greifen können, finden Sie auch im Ratgeber „Der Große Elmayer“.

Kommentare