Wiener Festwochen: Der "Kongress" pflanzt mit Eklat und Empörung

Es hat sich – danke für nichts, Social Media – eine zutiefst bescheuerte Debattenwirtschaft entwickelt, die vergiftete Böden beackert. Reichlich belohnt mit Aufmerksamkeit werden darin jene Polemiker, die aus ihrer Nische heraus – egal, welcher – möglichst zugespitzte Platitüden in die Welt hinausrufen. Es ist ein Dauerfeuer des Polarisierens, ein sinnloser Austausch der Kampfbegriffe. Erreicht werden soll damit zweierlei: Empörung auf der Gegenseite und wohliges Gruppendenken auf der eigenen.

Alle Seiten – links, rechts, oben, unten – spielen dabei ebenso brav und schamlos mit wie das Publikum. Man polemisiert und beklagt, dass der andere polemisiert. Je länger dieses Spiel anhält, desto aufgeganselter und unversöhnlicher stehen einander alle gegenüber. Von dieser Emotionalisierung aus führt ein direkter Weg in die Herrschaft des Populismus.

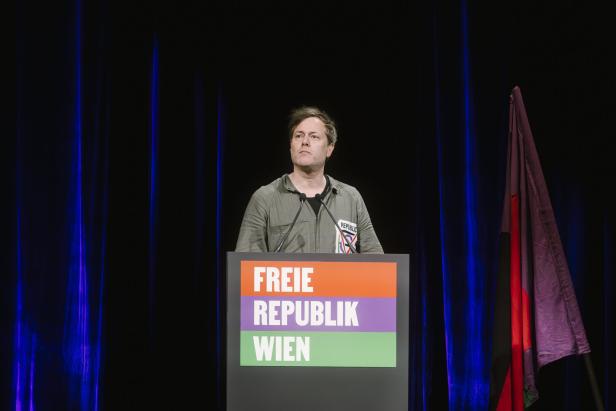

Festwochen-Chef Milo Rau tut mit seinen „Prozessen“ (2024) bzw. nun „Kongressen“ so, als wollte er hier helfend eingreifen: Man solle doch miteinander reden, einander zuhören. Leider aber ist er nur ein Gewinnmaximierer in dieser aufgerauten Streitsucht.

Denn er bietet in den „Kongressen“ ausgerechnet jenen Positionen und Kampfbegriffen eine Bühne, die Nutznießer bzw. Zündstoff des allgemeinen Streits sind. Es ging daher gleich am ersten Wochenende um die niedrigsthängenden Themen der Empörungsbewirtschaftung: „Redefreiheit im Angesicht des Krieges in Gaza“, der „Fall Ulrike Guérot“ und „Anschläge auf die Kunstfreiheit“.

Anheizung

Wie das alles gemeint ist, zeigte gleich der Auftakt, der mit geradezu gnadenloser Durchsichtigkeit auf emotionale Anheizung getrimmt war. Performerin Mateja Meded malte zur Eröffnung brav und ohne zu lachen die extremsten Woke-Positionen im Diskurs nach („lasst uns das Patriarchat kastrieren“).

Zweitredner und Welt-Herausgeber Ulf Poschardt wiederum versetzt mit seiner angriffigen Linkenfresserei und manchem Kampfbegriff auf Schulhofstreitniveau („Shitbürgertum“) die vom Unbehagen an der (linken) Kultur und am Lastenfahrrad gekränkten Konservativen in Freudenwallung. Dass im Theater Akzent eher wenige Poschardt-Fans saßen und auch eher wenige, die seine Solidarität mit Israel teilen (er wurde aus dem Publikum beschimpft), freut den Polemiker. Er sagte „Benjamin Netanjahu ist mir näher als Milo Rau“ und dankte „für den Hass und die Denunziation“.

Strohmann bauen

Man sieht schon: Das alles hat mit Versöhnung so viel zu tun wie die Aschermittwochsreden der FPÖ. Eine besonders vergiftete Stelle in diesem Debattenacker ist der sogenannte Strohmann: Diskussionen richten sich nicht an die gemäßigten Gegensichten, sondern an ein klischeehaftes Gegenüber, an versammelte Behauptungen, die ein zugespitztes Zerrbild der Gegenposition darstellen. An einen „Strohmann“ eben, den man dann diskursiv prügelt.

Derartige Strohmänner baute man in den folgenden Stunden viele. Wie es etwa um die Redefreiheit in Bezug auf Israel und Gaza bestellt ist, könnte man schnell abhaken – es darf, ganz offensichtlich, jeder alles dazu sagen, und jeder darf auf Gesagtes reagieren. Lohnender ist aber die Strohmann-Pose, dass das irgendwie verboten wäre; die wurde dann mehrere Stunden lang diskutiert, und irgendwie ortet man hier einen Widerspruch.

Ebenso bei der Cancel-Debatte: Der dementsprechende Vorwurf gegen „die Woken“ ist ja längst zum Supererfolgsrezept der Konservativen geworden. Von Winnetou bis Rammstein – man melkt mit großem Erfolg die Fantasie, dass Linke Dinge canceln können. Diese fiktive Macht wurde nun bei den „Kongressen“ bierernst diskutiert, und zwar von jemandem, der „gecancelt“ wurde.

Am Ende blieb nur eine Frage: Wie kommen wir aus diesem Zerrbild von Debatten schnell wieder heraus?

Kommentare