Wenn Fotografien sich selbst einen Tempel bauen können

Was unterscheidet einen Tempel von einem Kunstraum? Manchmal werden die Worte ja zum Kunst-Tempel zusammengezogen. Und auch weltlich gestimmte Gemüter erkennen, dass ein Museum oder eine Galerie Bildern oder Dingen Aura verleiht – durch die Art der Präsentation, aber auch durch Worte und Zuschreibungen.

Fotokünstlerin Anja Manfredi hat nun die Räume der Galerie Charim in der Wiener Dorotheergasse – gegenüber vom Jüdischen Museum (siehe oben) – bezogen, um dort eine Serie „Über sakrale Räume“ zu zeigen (bis 8. 7.).

Im Souterrain eines anderen Kunsttempels, im Bank Austria Kunstforum, ist – nur noch bis morgen, Sonntag – ihre Serie „Atlas“ zu sehen. Beide Projekte eint, dass sie mit Präzision und Poesie auf historische Bauten und Bilder blicken und dass sie mit Hilfe analoger Fotografie Räume schaffen – zum Denken, aber auch zum realen Durchwandern und Erspüren.

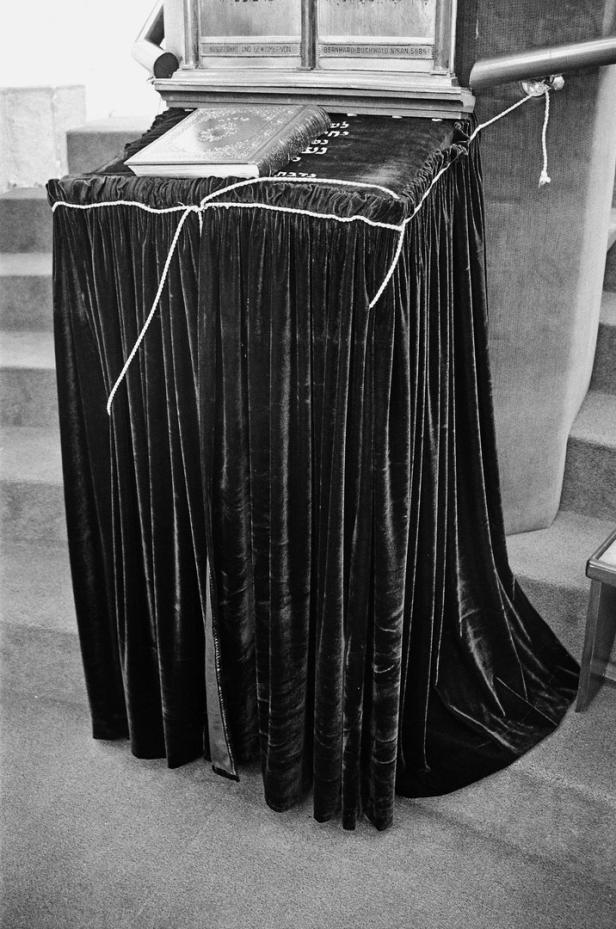

Die Bilder für die Serie „Sakrale Räume“ sammelte Manfredi über mehrere Jahre: Ein Thorapult in einer Synagoge ist in der Schau bei Charim zu sehen, die Detailaufnahme einer Kirchenbank oder eines Portals, aber auch nur eines Sessels. Die großformatigen Fotos verbindet, dass sie in den Galerieraum weitergedacht werden wollen: Das Pult gibt dem ganzen Ausstellungsraum ein Zentrum, der Sessel – platziert hinter einem mit Fotogrammen bedruckten Vorhang – macht eine Nische der Galerie gleichsam zum Beichtstuhl.

Interessant ist auch zu erspüren, wie diese Bild-Räume Handlungen verlangen oder zumindest suggerieren: Es könnten religiöse Aktionen sein (sich bekreuzigen, sich hinknien), doch auch das andächtige Schauen des Kunstpublikums wird hier als quasi-rituelle Handlung bewusst.

➤ Mehr lesen: VALIE EXPORT: Mit Körpereinsatz gegen ausbeuterische Blickregime

Bilder mit Haltung

Manfredi – sie leitet die Schule für künstlerische Fotografie Friedl Kubelka in Wien – spürt solchen bedeutsamen Handlungen quer durch die Bild- und Ideengeschichte nach. Das Projekt „Atlas“ im Kunstforum setzt hier an: Die Bilder fokussieren auf die Legende des Riesen, der die Last der Welt trägt, und spannen einen Bogen vom Atlasgebirge in Marokko zu Fassadenskulpturen an Wiener Häusern und an der Secession, dem „Kunsttempel“ der Wiener Moderne. Die Figur, die mit dem Tragen der Last immer auch einen Raum schafft, wird hier mit der Idee des „Atlas“ als Wissens- und Bildspeicher kurzgeschlossen.

Faszinierend ist, wie sich all dies durch ruhige, exakt komponierte Fotos und Objekte (Bücher, Stoffe) vermittelt, die dem Fotografischen stets auch eine körperliche, angreifbare Dimension geben: Ein Ort der Weisheit inmitten der viel gescholtenen „Bilderflut“.

Kommentare