"Tristan und Isolde": Szenisch ödes Stückwerk, musikalisch Licht und Schatten

Als „nicht greifbar“ bezeichnete Dirigent Philippe Jordan Richard Wagners „Tristan und Isolde“ im KURIER-Gespräch. Wobei sich der Musikdirektor der Wiener Staatsoper auf die musikalische Seite bezog. Aber auch für Regisseure ist Wagners „Handlung in drei Aufzügen“ wohl kaum greifbar. Denn in Sachen Aktion passiert wenig bis nichts. Ja, Tristan und Isolde sind ein zum Scheitern verurteiltes Liebespaar, das nur im Dunkel der Nacht oder im Tod zur ewigen Vereinigung finden kann. Ein Seelendrama also, das mehr metaphorisch denn konkret daherkommt.

Auf Metaphern setzte daher auch Regisseur Calixto Bieito, der nach vielen Aufregungen im Vorfeld – bei Wagner ist die Betriebstemperatur des Publikums schon vor der Premiere höher, als bei anderen Werken – genau auf diese Sehnsuchtsebene setzen wollte, aber mit einem massiven Buhorkan abgestraft wurde.

Tod am Küchentisch

Was also sieht man? Zunächst eine graue Wand, ein paar schaukelnde Kinder sowie eine schaukelnde Isolde und einen Wassergraben, in dem sich Tristan immer wieder wälzen muss. Klar: Schiff, See, Wasser.

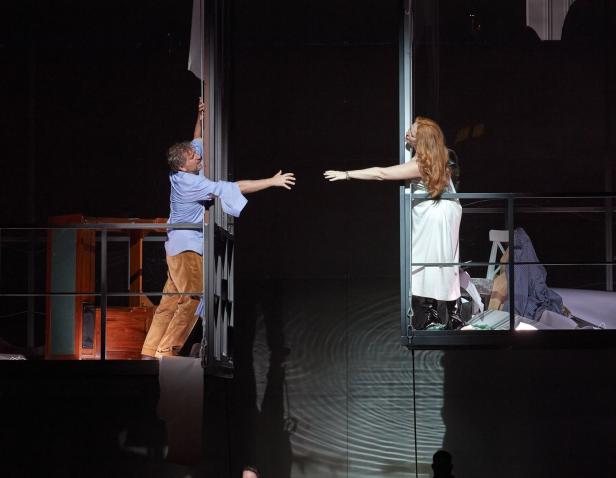

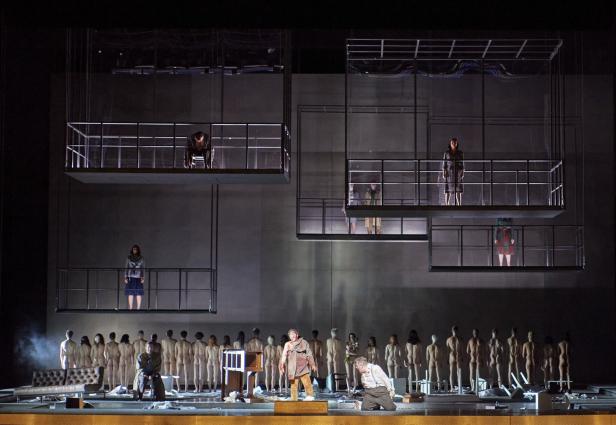

Soweit der erste Aufzug. Im zweiten sitzen Tristan und Isolde in getrennten Kuben; ihrem „O sink hernieder, Nacht der Liebe“ ist keine reale Vereinigung beschieden. Und das, obwohl beide Protagonisten das Mobiliar in ihren Boxen zertrümmern.

Im Finale sind nackte Menschen auf der Bühne (Rebecca Ringst, Kostüme: Ingo Krügler) – warum weiß wohl nur der Regisseur.

Gestorben wird übrigens am Küchentisch. Was Bieito damit sagen wollte, erschließt sich nicht.

Wofür etwa stehen die in Alltagskleidung gewandeten Kinder? Für König Markes unerfüllten Kinderwunsch? Für eine bessere Welt? Oder warum fügt sich Tristan die letztlich den Tod bringende Wunde selbst zu? Warum spaziert Melot auch im Schluss-Tableau noch munter in der Gegend herum? Sind die Kuben Synonyme für eine Art Fernbeziehung? Warum würgt Tristan ausgerechnet seinen Freund Kurwenal fast bis zum Erstickungstod? Und wer ist eigentlich diese von der Regie völlig unterbelichtete, unfassbar nervige Brangäne? Dass es keinen Liebestrank gibt, versteht sich ohnehin. Dennoch Fragen über Fragen, die dem Publikum zu blöd waren und in die heftigen Missfallensbekundungen mündeten.

Sehr guter Tristan

Gefeiert wurde dagegen die musikalische Seite. Allen voran Andreas Schager der als Tristan mit seinem strahlenden, dennoch differenzierten Heldentenor punktet, sich seine Kräfte – die Partie ist bekanntlich mörderisch – sehr gut einteilt und auch emotional zu berühren weiß. Ähnliches gilt auch für die Isolde von Martina Serafin. Perfekt changiert sie zwischen Dramatik, Schärfe und Lyrismen; ein paar vokale Ermüdungserscheinungen sind erlaubt.

Der Rest? Eine Enttäuschung (zumindest bei der Premiere) ist der sonst so sichere René Pape als gar nicht sonorer König Marke. Immer wieder musste sich Pape in halbherzigen, fahlen Sprechgesang flüchten. Ekaterina Gubanova ist mit ihrem eindimensionalen, schrillen Mezzosopran alles andere als eine Brangäne von Format; Bassbariton Iain Paterson ist ein in jeder Hinsicht nur biederer Kurwenal. Clemens Unterreiner macht aus der kleinen Rolle des Melot sehr viel. Daniel Jenz (Hirt), Martin Häßler (Steuermann) und Josh Lovell (Seemann) ergänzen wie auch der Chor brav.

Kammerspiel im Graben

Am Pult des Staatsopernorchesters setzt Dirigent Philippe Jordan nach vorsichtigem Beginn meist auf kammerspielartige Klänge. Jordan ist den Sängern ein tadelloser Begleiter, sucht stets die Balance zwischen orchestralen Eruptionen und fein ziselierten Details. Das geht meist gut, an einigen Stellen können Dirigent und Orchester noch ein bisschen feilen, um einen großen gesamtdramaturgischen Bogen herzustellen. Doch das wird in den Folgevorstellungen aber gewiss noch kommen.

Kommentare