Americana Is Great Again: Warum die US-Folkszene Triumphe feiert

Es war schon mal einfacher, US-amerikanische Kultur zu mögen. Die Feindseligkeit des Präsidenten gegenüber der kulturellen Vielfalt im eigenen Land und im Rest der Welt überschattet das Image der Staaten heute nachhaltig, ein kultureller Fackelträger von Trumps MAGA-Bewegung hat sich - abseits von Charakteren wie dem Sänger Kid Rock - noch nicht eingestellt. Der breitbeinig-maskuline Mainstream der Country Music, wie er vom hierzulande kaum bekannten Chart-Topper Morgan Wallen verkörpert wird, bleibt Europa weitgehend fremd – und auch in der HipHop-Kultur sind einstige Supermachos wie Sean ‚Diddy‘ Combs in Verruf geraten.

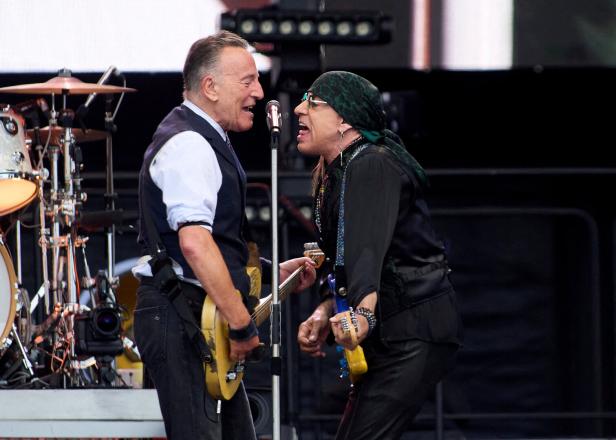

Der Durchschnitts-Sound gitarrenklampfender Songwriter wird inzwischen von KI-generierten „Bands“ imitiert – unter dem Namen „The Velvet Sundown“ machte ein solches Projekt jüngst Schlagzeilen. Bruce Springsteen stemmte sich zuletzt gegen diese Entwicklung, indem er seine Stimme öffentlich gegen den Trumpismus erhob – und mit „Tracks II: The Lost Albums“ eine große Menge bislang unveröffentlichter Songs in die Waagschale warf.

Doch der „Boss“ ist nicht der einzige Hoffnungsschimmer für all jene, die amerikanische Musik bisher mochten und mit einer gewissen Authentizität und Geradlinigkeit assoziierten. Tatsächlich floriert aktuell eine Szene, die sich auf Traditionen von Folk, Bluegrass und Country beruft, sich dabei aber absolut zeitgemäß und gegenwärtig verhält.

Eine starke Social-Media-Affinität und die Bündelung des Musikkonsums auf Playlisten von Streaming-Giganten wie Spotify hat dieser Szene, die man mit den Hilfsbegriffen „Roots Music“ oder „Americana“ subsumiert, nicht geschadet: Acts wie Zach Bryan, Sierra Ferrell oder Tyler Childers hätten von der Digital-Dynamik sogar profitiert, sagte der Labelboss Keith Levy dem „New York Times Magazine“, das dem Phänomen jüngst ein prominentes Feature widmete.

Einfach und doch komplex

Die betont „handgemachte“ Musik, oft mit Banjos, Fiddles und Mandolinen arrangiert und von einfachen, sehnsuchtsvollen Melodien getragen, baut in den USA auf einer stabilen Infrastruktur von Festivals und Labels auf. Die Szene galt immer wieder als angestaubt, erlebte aber auch regelmäßig Popularitätsschübe. Aktuell verbindet sich ein Revival jener Generation, die um 2000 im Fahrwasser des Coen-Brothers-Films „O Brother, Where Art Thou“ einen Roots-Hype ausgelöst hatte, mit einer neuen Welle jüngerer Acts. Das ergibt in den USA teils ausverkaufte Stadien, im Rest der Welt immerhin noch eine Welle hervorragender neuer Veröffentlichungen.

So hat die Sängerin Alison Krauss nach mehr als zehnjähriger Pause ihre legendäre Band „Union Station“ in leicht revidierter Besetzung wieder formiert und das Album „Arcadia“ veröffentlicht. Nicht mehr dabei ist der Sänger Dan Tyminski, der im Film „O Brother“ einst als Stimm-Double für George Clooney agierte und später den Avicii-Hit „Hey Brother“ sang.

Mit melancholischem Grundton und düsteren Erzählungen, die sich dann wieder in treibende Bluegrass-Nummern auflösen, bleiben „Union Station“ aber ihrem Rezept treu. Auch Gillian Welch und David Rawlings, die in den 1990ern eine Revival-Bewegung anführten, sind seit dem Album „Woodland“ (2024) wieder sichtbar aufgetreten, jüngst lieferten sie im Youtube-Format „Tiny Desk Concerts“ eine denkwürdige Performance ab.

Für die neue Generation der Szene agierte Billy Strings als Türöffner: Von einem Insidertipp avancierte der Musiker, der neben virtuoser Beherrschung seiner Akustikgitarre auch einen Background in Metal-Bands vorweisen konnte, zu einem Live-Phänomen, das die in der Hippie-Kultur wurzelnde „Jam Band“-Szene abholte.

Während diese Szene aber stark von rockenden Männern dominiert war, ist die neue Roots-Welle sichtbar weiblicher: Die Gitarristin Molly Tuttle oder das Frauentrio I’m With Her räumten zuletzt ebenso Preise und Anerkennung ab wie die afroamerikanische Multiinstrumentalistin Rhiannon Giddens, deren Renommee es vermutlich nicht geschadet hat, auf dem country-Inspirierten Beyoncé-Hit „Texas Hold’em“ (2024) Banjoklänge beigesteuert zu haben.

Aktuell ist Molly Tuttle mit neuer Band und einem neuen Album („So Long Little Miss Sunshine“, VÖ: 15. 8.) am Start, das stärker mit Popsongs liebäugelt. Aus Tuttles einstiger Band Golden Highway wachsen mit der Violinistin Bronwyn Keith-Hynes und dem Banjospieler Kyle Tuttle (nicht mit der Gitarristin verwandt) inzwischen schon die neuen Stars hervor.

Weitgehend politikfrei

Vom MAGA-Patriotismus sind die Acts alle weit entfernt – einige äußern sich explizit gegen Trump, andere sind darauf bedacht, die Musik unpolitisch zu halten. Denn tatsächlich erschien die Roots-Szene zuletztim polarisierten Amerika als eine der wenigen Inseln, auf der sich verschiedene Lager respektvoll begegnen konnten. Die Hoffnung, dass Musik am Ende doch das Gemeinsame stärken könnte, lebt also weiter, über Handelsbarrieren und Zollkonflikte hinweg.

Kommentare