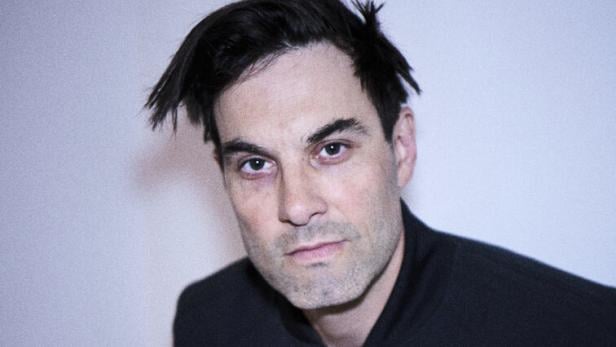

Max Simonischek: "Oft genug fühle ich mich falsch ausgebildet"

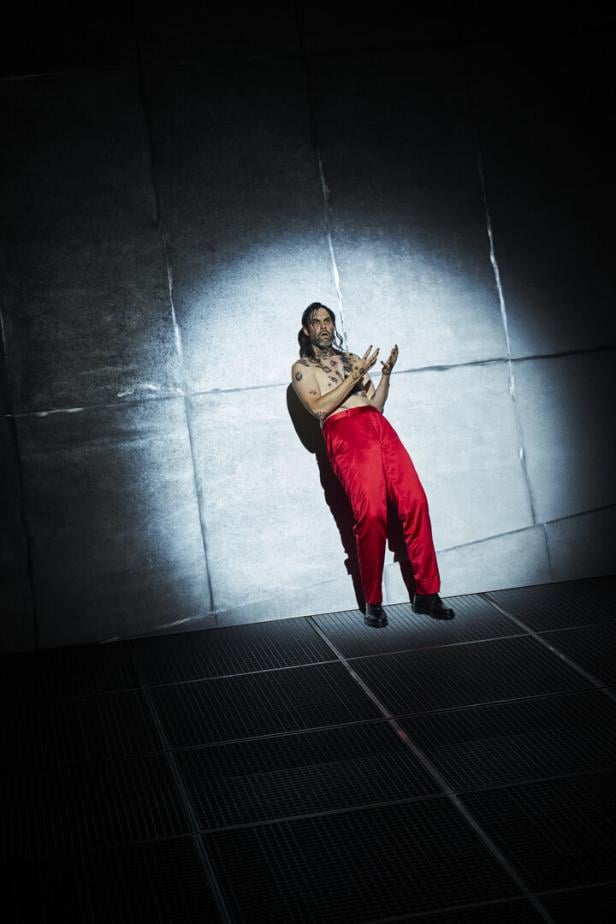

Max Simonischek erscheint tätowiert – unter anderem mit einer brennenden Kirche unterhalb des Barts. Denn er kommt von der Probe zu „bumm tschak oder der letzte henker“. Das Stück von Ferdinand Schmalz bringt Burgdirektor Stefan Bachmann am 18. Juli im Rahmen der Bregenzer Festspiele als Koproduktion zur Uraufführung (danach, ab 4. 9., im Akademietheater). Und der Sohn von Peter Simonischek, 1982 in Berlin geboren, spielt die Hauptrolle. Eben den Henker.

Die Tattoos sind nur aufgeklebt (und von der Ferne wird man sie gar nicht erkennen können): Max Simonischek bei der Fotoprobe von „bumm tschak oder der letzte henker“.

KURIER: Beim Namen Simonischek folgt sogleich die Anmerkung: der Sohn. Ärgert Sie das? Stachelt Sie das an? Wie gehen Sie damit um?

Max Simonischek: Mittlerweile ist es mir wurscht. Am Anfang der Karriere hat mich vor allem diese unverhältnismäßig große Aufmerksamkeit gestört, die man als Sohn kriegt, ohne noch etwas geleistet zu haben. Das war der Grund, warum ich nach dem Studium in Salzburg und dem Theater in der Josefstadt das Weite gesucht habe – und nach Berlin ans Maxim-Gorki-Theater gegangen bin. Mittlerweile habe ich mir jedoch meine Sporen verdient. Und auch akzeptiert, dass man das nicht ändern kann in den Köpfen der Leute.

Sie sind bei Ihrer Mutter, Charlotte Schwab, aufgewachsen. Hatten Sie trotzdem Kontakt zu Ihrem Vater?

Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwei war. Und als ich vier war, kam Sven-Eric Bechtolf als neuer Partner meiner Mutter in mein Leben. Er hat die Vaterrolle sehr liebevoll eingenommen. Und ich habe sowohl mit ihm als auch mit meinem Vater viel über das Theater geredet, als ich begonnen hab’ zu studieren. Ich konnte mir von beiden und von meiner Mutter, die ja auch Schauspielerin ist, das Beste rauspicken. Das war der eigentliche Vorteil: dass die Menschen um mich herum wussten, wovon sie sprachen, wenn es ums Theater geht. Und weil diese Paradiesvögel bei uns zu Hause ein- und ausgegangen sind, wusste ich, dass die auch nur mit Wasser kochen. Ich entwickelte eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit solchen Charakteren, darunter Claus Peymann. Und das hilft auch auf der Bühne.

Was sind Sie eigentlich: Schweizer, Deutscher, Österreicher?

Ich kenn mich auch schon nicht mehr aus! Von der Staatsbürgerschaft her war ich Österreicher. Dann habe ich mich in die Schweiz einbürgern lassen.

Weil Ihre Mutter Schweizerin ist.

Und weil ich als Kind nicht nur in Hamburg, sondern auch in Zürich gelebt, also einen Bezug zur Schweiz habe. Daraufhin haben die Österreicher gesagt: Nein, das dürfen Sie nicht, wir nehmen Ihnen die Staatsbürgerschaft weg! Weil die Behörden nicht mit sich reden haben lassen, hatte ich dann nur den Schweizer Pass. Aber ich arbeitete andauernd in Deutschland und in Österreich, musste daher als Nicht-EU-Bürger ständig um eine Aufenthaltsgenehmigung ansuchen. Und da ich in Berlin geboren bin, habe ich nun auch den deutschen Pass.

Wo leben Sie? Tatsächlich in Tirol?

Meine Frau ist Tirolerin, deswegen sind wir dort oft in den Ferien, zu Corona haben wir sogar anderthalb Jahre in Tirol gelebt. Aber vor einem Jahr bin ich mit meiner Familie nach Wien gezogen. Ein völlig neues Kapitel hat begonnen. Alle Zelte in Berlin sind abgebrochen.

Ihr Vater starb Ende Mai 2023 – und Sie kamen im September 2024 ans Burgtheater. War die Burg tabu, so lange Ihr Vater lebte?

Ich habe ja mehrmals gastiert, etwa mit „Pension Schöller“ in der Regie von Andreas Kriegenburg oder mit „Der Bau“ von Franz Kafka. Karin Bergmann (Direktorin von 2014 bis 2019, Anm.) hat mir zwar das Angebot gemacht, fest zu kommen, aber ich war noch zu verliebt in die Idee, als freier Schauspieler unterwegs zu sein. Also: Mein Vater alleine war nicht der Grund, dass ich abgelehnt habe. Aber die Familienkonstellation spielte mit hinein. Eben, weil ich darauf bedacht war, es mir nicht so einfach zu machen. Danach hat sich nicht ergeben. Unter Martin Kušej hatte ich Distanz zur Burg. Aber jetzt, mit Stefan Bachmann, ergab sich die Möglichkeit.

Nach schlechten Erfahrungen an den Münchner Kammerspielen haben Sie 2014 beschlossen, frei zu arbeiten. Warum sind Sie jetzt doch wieder Ensemblemitglied?

Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite verstehe ich den Wunsch, sich mit einem Haus zu identifizieren – und zusammen als Ensemble dieses zu prägen. Auf der anderen Seite suche mir gerne die Kollegen und Regisseure aus, mit denen ich arbeite. Das ist als Freischaffender eher möglich. Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sich einzureihen. Aber diese Herausforderung habe ich bewusst angenommen, das hat auch mit den Phasen im Leben zu tun. Denn ich habe zwei Kinder. Der Beruf ist prinzipiell nicht familienfreundlich, dieses ständige Unterwegssein tut sein Übriges. Da mal längere Zeit an einem Ort zu sein, ist von Vorteil.

"Manhattan Project": Max Simonischek als Robert Oppenheimer

In der ersten Saison dominierten Sie in „Manhattan Project“ als Robert Oppenheimer. Was folgt nun?

Gute Frage. Ich wollte unbedingt einmal mit Barbara Frey zusammenarbeiten, und meine Stoßgebete wurden erhört. Sie bearbeitet Texte von Robert Walser, „Der irrende Planet“ hat am 24. Jänner im Akademietheater Premiere. Was Bachmann und Chefdramaturg Thomas Jonigk sonst mit mir vorhaben, weiß ich nicht. Aber die beiden sind großzügig. Denn Kriegenburg, mit dem ich viel gearbeitet habe, inszeniert in Stuttgart einen größeren Shakespeare. Und daher werde ich dort gastieren. Aber ich füge hinzu: Ich würde diese Rolle mit diesem Regisseur lieber in der Burg realisieren, aber das geht sich, wenn man sich den Spielplan anschaut, nicht aus.

Lassen Sie mich nachdenken … Es gibt nur einen Shakespeare: Nicholas Ofczarek spielt Richard III.

Kein Kommentar! (Er lächelt.)

Davor, am 18. Juli, gibt es noch die Uraufführung von „bumm tschak oder der letzte henker“ in Bregenz. Sie spielen in dieser Dystopie einen Nachtclubbesitzer, das Land ist auf dem Weg in eine Autokratie ...

Und die Kanzlerin sinniert darüber, die Todesstrafe wieder einzuführen. Sie kommt mit der Aufgabe zu Josef. Die Figur ist angelehnt an Josef Lang, der wirklich der letzte Henker in Wien war. Sie zwingt ihn, eine Exekution durchzuführen. Wie der Original-Lang ist er eine schillernde Persönlichkeit. Sie erhofft sich dadurch, das Volk auf ihre Seite zu bekommen. Er vollzieht diese Todesstrafe, um seine Freundin, eine linke Terroristin, aus den Klauen der Kanzlerin zu retten … Aber ich will nicht alles verraten.

Beim Ferdinand Schmalz gibt es zumeist eine Mischung aus absurdem Humor und Wiener Volksstück. Auch dieses Mal?

Es gibt durchaus Figuren, die für das Komödiantische zuständig sind. Was mir aber ins Auge springt, ist der Umgang von Ferdinand Schmalz mit Sprache. Er legt eine große Aufmerksamkeit auf Rhythmik, Intonation, Wortschatz und Dynamik. Er schreibt Jamben, was heutzutage wirklich selten ist. Er selber nennt es „broken jambic“, weil er das Versmaß nicht ganz so konsequent durchhält wie beispielsweise Schiller, er bricht es auch ab und zu. Man merkt jedenfalls, dass er sich viele Gedanken über Sprache macht. Und das kommt mir als Kafka-Liebhaber sehr entgegen.

Hat Ihre Figur auch Tiefgang?

Das werden Sie beurteilen müssen. Am Theater soll es alles geben, jede Form von Experiment und Dekonstruktion, aber ich wurde für Figurenspiel und Situationen ausgebildet. Und oft genug fühle ich mich falsch ausgebildet. Ich bin daher sehr froh, wenn ich ein Stück bekomme, in dem eine Figur zu anderen spricht – und ich diese mitentwickeln kann.

Klassisches Schauspiel scheint rar geworden zu sein.

Aber auch dafür muss Platz sein – wie für handwerklich perfekte Regie. Warum findet Andreas Breth an den deutschensprachigen Theaterhäusern nicht mehr statt? Wenn man als Anfänger durch solch eine Schule gegangen ist, steht man auf ganz anderen Beinen! Mit dieser Art Handwerk ist man heutzutage nicht mehr en vogue, da gehört man schon zum alten Eisen. Aber ich merke es immer, wenn ich den „Bau“ spiele: Das Publikum dürstet nach Schauspieltheater.

„Der Bau“ war Ihr eigenes Projekt: Sie haben sich förmlich hineingegraben. Auch Ihr Stiefvater hat diese Kafka-Erzählung auf die Bühne gebracht – ebenfalls in einer Krise.

Meine Motivation war eine vergleichbare, auch wenn mich mein zweiter Vater nicht aktiv dazu animierte. Wohl aber bin ich Anfang der 90er-Jahre, im Alter von etwa zehn Jahren, durch seine Inszenierung das erste Mal auf den „Bau“ und Kafka aufmerksam geworden.

Haben Sie ein neues Projekt?

Meistens entstehen solche Projekte nach nicht ganz so befriedigenden Begegnungen. Aber man muss auch auf einen Text stoßen, der einen anspringt. Und das kann man nicht forcieren. Was mich derzeit beschäftigt: Ich habe ein Drehbuch für einen Film geschrieben, in dem es im weitesten Sinne um Kafkas Briefe geht. Und ich werde wieder inszenieren, aber nicht in Wien.

Und dass Sie etwas mit Sven-Eric Bechtolf machen?

Das ist ein großer Traum. Ein Projekt mit meinem leiblichen Vater hat sich leider nicht realisieren lassen. Wir haben die Bitte erfolglos an Kušej herangetragen, und jetzt ist es zu spät. Das würde ich bei meinem zweiten Vater gerne vermeiden.

Kommentare