Künstliche Intelligenz gegen Mensch: Die Auflösung zum Literaturexperiment

Zwei Texte ohne Autorenangabe. Einer stammt von einem menschlichen Schriftsteller. Einer stammt von einer Künstlichen Intelligenz (KI). Kann man da unterscheiden, welcher Text von der Maschine, welcher vom Autor ist? Diesen Versuch startete der KURIER am vergangenen Sonntag. Autor Daniel Wisser und eine KI gingen ins Textduell, der KURIER druckte die Kurzgeschichten ab, ohne die Autorenschaft zu verraten, die KURIER-Leserinnen und -Leser konnten abstimmen.

Das Experiment und die beiden Texte zum Nachlesen gibt es hier: Erkennen Sie, welche dieser Kurzgeschichten von der Künstlichen Intelligenz geschrieben wurde?

Das Interesse war groß: Mehr als 1000 Stimmen wurden auf KURIER.at/kultur abgegeben. Das Ergebnis aber war denkbar knapp: 52 Prozent der Userinnen und User stimmten dafür, dass der Text „#Dissonanzen: Eine Dekonstruktion in sieben Akten“ von der KI stammt, 48 Prozent sagten, der Text „Im falschen Stück“ war von ihr.

Zugleich rief der KURIER auf, per eMail ausformulierte Argumentationen einzusenden. Auch hier gab es reges Interesse – und viele interessante Ansätze.

Bemerkenswert daran ist, dass die eingesandten Leserstimmen fast vollständig das entgegengesetzte Ergebnis zur Online-Abstimmung aussprachen: Die KI habe „Im falschen Stück“ geschrieben, denn der Text „Dissonanzen“ „sieht für mich viel zu offensichtlich nach einem Computer generierten aus“, schrieb eine Leserin. Daniel Wisser „ist der Verfasser der ,#Dissonanzen...’. Er seziert das Theater auf unnachahmliche Weise, ist technikaffin und führt mich als Leser straff an der Hand – in eine eher beängstigende Zukunft. Das kann nur ein Mensch, das kann nur Daniel Wisser“, schrieb ein Leser.

"Ganz unvorstellbar ist es mir nicht, dass künftighin auch KI derartig sprunghaft Unerwartbares und dennoch Sinnvolles erzeugen könnte, wie in Version 1 („#Dissonanzen“, Anm.), aber momentan scheint es doch auch mir für KI unmöglich“, schrieb ein anderer Leser. „Dem ebenso schlauen wie witzigen Daniel Wisser sind beide Texte zuzutrauen“, schrieb ein anderer, der sich dann auch auf die „#Dissonanzen“ festlegte.

Eine gegenteilige Stimme: „Ich denke dass ,Im falschen Stück’ von Daniel Wisser geschrieben wurde. Die Geschichte hat einen roten Faden und die Emotionen sind besser geschrieben“, hieß es in einer weiteren Zuschrift.

Die Auflösung

Die Online-Abstimmung lag, knapp, aber doch, richtig: Der Text „#Dissonanzen: Eine Dekonstruktion in sieben Akten“ wurde von einer KI verfasst, der Text „Im falschen Stück“ von Daniel Wisser. „Man sieht daran, welche Art von Texten die Maschine imitieren kann – und was sie nicht kann. Das ist letztlich das Gute an unserem Versuch“, sagt Wisser im Interview zum Experiment (siehe unten).

Dass das Ergebnis aber alles andere als eindeutig ist, gibt den Fragen rund um die Künstliche Intelligenz und ihren Einfluss auf unser Leben ein bisschen mehr Pfeffer: Dass mithilfe dieser neuen Technologie Aspekte des Berufslebens revolutioniert werden können, war klar. Was aber heißt es für die Kultur, dass KI auch in das kreative Schaffen des Menschen derart hineinpfuscht, dass ihre Produkte kaum von jenen des Menschen zu unterscheiden sind?

Weiterlesen: Daniel Wisser im Interview über das Experiment - und wie wir die KI dazu gebracht haben, Literatur zu schreiben

Eigentlich wollten wir das Projekt, einmal erdacht, gleich wieder aufgeben. Denn wenn man die gängigsten der derzeit verfügbaren Künstlichen Intelligenzen bittet, eine literarische Kurzgeschichte zu schreiben, ist man enttäuscht.

Die Texte, die ChatGPT, Gemini (von Google) und andere ausgespuckt haben, gehen nichteinmal als Deutschschularbeit in der Gymnasiumsoberstufe durch. Sie sind holprig, voll klobiger Sprachbilder, inhaltlich banal.

Die Geschichte, die dann abgedruckt wurde, schrieb Claude.ai, ein Start-up aus dem Umfeld von ChatGPT. Auch hier klappte es nicht auf Anhieb. Nach einigem Hin und Her lautete der Prompt, der inklusive vorhergehender Debatten mit der KI zum Ziel führte: „Bitte schreibe eine Kurzgeschichte für mich. Sie soll komplex sein. Sie soll nicht kitschig sein. Sie soll im Stil eines deutschsprachigen erfolgreichen Suhrkamp-Autors geschrieben sein. Sie soll 1000 Wörter lang sein. Das Thema: Eine Souffleuse verliert ihren Job wegen Künstlicher Intelligenz.“ Aber auch hier mussten wir in weiteren Debatten noch mit zusätzlichen Angaben zum Inhalt und zur Länge des Textes nachschärfen.

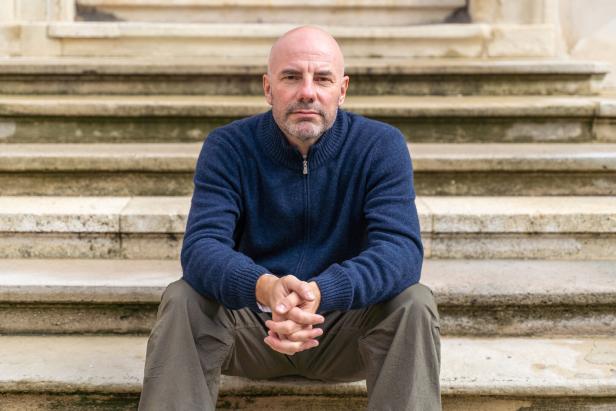

Daniel Wisser: "Ich habe keine Angst vor der Maschine“

Ja, sagt Daniel Wisser, „meine Frau war anfangs entsetzt“. Darüber, dass die Abstimmung, welchen der beiden Texte die KI geschrieben hat, nicht viel eindeutiger ausgegangen ist. Dass also keineswegs klar war, welcher Text vom Menschen stammt.

Wisser selbst, sagt er, war „gefasst“: „Man sieht daran, welche Art von Texten die Maschine imitieren kann – und was sie nicht kann. Das ist letztlich das Gute an unserem Versuch.“ Er habe in seiner Erzählung „mit ganz simplen Sätzen gearbeitet und auf Adjektive so gut wie völlig verzichtet. Der ganze Text kommt sehr klar daher.“ Die KI wiederum ist gut darin, einzelne Sätze zu formulieren, „gute Aphorismen. Aber die können alles heißen – oder halt auch nichts.“

Auffällig beim Text der KI sei der häufige Einsatz von Fremdwörtern – „und diese hanebüchenen Vergleiche: ,Erinnerungen steigen auf wie Blasen in einem Moorbad.’ Das erinnert mich an die berühmte Doktorarbeit einer Ministerin mit ihren Seepocken.“

Der Punkt sei, dass „die größte Einheit der Sprache, nicht der vollständige Satz ist, sondern der vollständige Text“ ist – und im Erstellen ganzheitlich anzusehender Texte insbesondere dort, wo es auf Anspielungen, auf Zwischentöne, Doppeldeutigkeiten und große Bögen ankomme, „das kann die KI halt einfach nicht. Da wird es immer gewitzte Autoren geben, die mehr herausholen können.“

Ein Faktor bei der Frage „Was ist ein guter Text“ ist auch der Leser. Wenn man sich Genres wie Young Adult ansieht, sind für gar nicht wenige Menschen Texte gut (genug), die literarischen Kriterien nicht entsprechen, oder? „Ich habe keine Angst vor der Maschine, sondern ich habe Angst vor den Menschen“, sagt Wisser. Das Young-Adult-Genre habe gezeigt, „dass der Krimi noch längst nicht das Schlimmste und Blödeste ist. Ganz im Gegenteil: Der wurde dadurch in Richtung Hochkultur gehoben“, sagt Wisser, der selbst kürzlich unter dem Pseudonym Simon Ammer den Krimi „Das Paradies war früher schöner“ geschrieben hat.

Mehr Widerstand

Die Entwicklung am Buchmarkt „zeigt, dass Lesen und Texte Verstehen auch mit einer gewissen Schulung zu tun hat“, es da aber einen „Verfall“ gäbe, gegen den Verlage und Medien „mehr Widerstand leisten“ müssten.

Und man beobachtet eine Änderung in der Lektüre-Bewertung: Phänomene wie BookTok – ein florierender Bereich auf TikTok, in dem Bücher in Kurzvideos empfohlen werden – verweben Bücher direkt mit den eigenen Emotionen. „Die erzählen dann ausführlich, wie viel sie geweint haben, wie sehr es sie berührt hat“, sagt Wisser. „In der Literatur gibt es kein Absolutes“, betont er. „Es gibt unsere Literaturgeschichte, die immer weniger wert wird. Letztendlich muss jeder sich überlegen, wie er bewertet.“ Dass das nunmehrige KI-Experiment auf so großes Interesse gestoßen ist, sei „gut. Und ich glaube auch nicht, dass die Literatur verschwindet. “

Aber dass die KI dann doch schon so nah dran ist am menschlichen Autor – hat er nicht doch Angst, dass die KI den Autoren den Job oder zumindest ihren Platz am eh schon überspannten Buchmarkt abspenstig macht? „Dazu muss man sagen: Text ist nicht alles“, sagt Wisser. Der Autor spiele „im kapitalistischen Verkaufsprozess eine relativ kleine Rolle“: Er erhält vom Preis eines Buches „zehn, zwölf Prozent, da könnte man in anderen Bereichen mehr sparen“.

Hat sich das Experiment für ihn ausgezahlt – oder war es mehr bitter als schön? „Nein“, sagt Wisser mit einem Schmunzeln, „es war mehr schön als bitter. Und ich werde in Zukunft mehr Vergleiche schreiben. Das auf jeden Fall.“

Kommentare