Kunstbericht nur mehr digital: „Aus Kostenersparnisgründen ...“

Die Kunst- und Kulturberichte: Kosten wohl nicht die Welt – und dokumentieren, was war.

Ihr Tratschpartner ist wahrscheinlich von gestern. Da er sich seit Jahrzehnten mit Kulturpolitik beschäftigt, sammelt er auch die Rechenschaftsberichte – der Nationalbibliothek zum Beispiel oder der Filmwirtschaft.

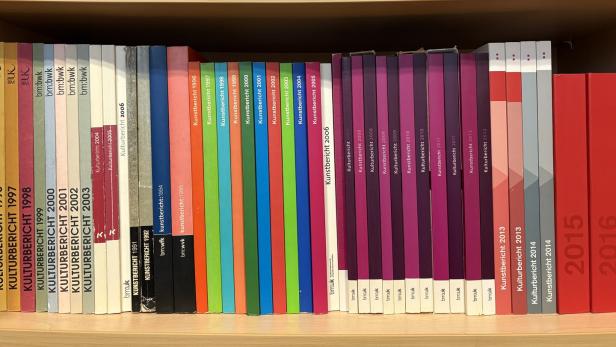

Herzstück ist der Kunstbericht des Bundes. In den 1990er-Jahren gesellte sich der Kulturbericht hinzu. Die beiden ergänzten sich großkoalitionär: Sie legten dar, was zum Beispiel Rudolf Scholten als Kunstminister förderte – und was Elisabeth Gehrer als Kulturministerin. Das war die Hochblüte der Parallelaktion. Später kam es zunächst zu einer Fusion der Person (es gab nur mehr eine Kunst- und Kulturministerin), und 2015 zu einer Fusion der Berichte. Von nun an war der Kunst- und Kulturbericht, mit Zusatzinformationen aufgebläht, ein Ziegelstein: Er dokumentierte das Gewicht, das Österreich der Kunst und Kultur beimaß.

Kürzlich las Ihr Tratschpartner ein paar Zeilen von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ): „Vor Ihnen liegt der Kunst- und Kulturbericht 2024, der Zeugnis über die Arbeit meines hochgeschätzten Vorgängers Werner Kogler und seiner Staatssekretärin Andrea Mayer gibt.“ Nein, der Bericht, der grafisch so tat, als sei er ein Buch, lag nicht vor mir: Ich las die Zeilen auf meinem Bildschirm. Und dachte, dass ich den Bericht demnächst in der Post vorfinden würde. Aber er kam nicht. Und so erbat ich im Büro des Kulturministers ein Exemplar. Die Antwort war ernüchternd: „Seit der Ausgabe 2024 wird der Kunst- und Kulturbericht nur mehr online veröffentlicht.“

Damit geht eine Ära zu Ende – nach etwas mehr als einem halben Jahrhundert: Bruno Kreisky, das Vorbild von Babler, kündigte am 27. April 1970 als neuer Kanzler an, dass von nun an jährlich ein Kunstbericht vorgelegt werde. Und nicht nur das: Alle Nationalratsabgeordneten sollten sich mit der Kunstförderung auseinandersetzen müssen. Wenigstens einmal im Jahr.

Der erste, noch mit der Schreibmaschine getippt und vervielfältigt, erschien im Spätsommer 1971. Leopold Gratz, der damalige Unterrichtsminister, schrieb ein programmatisches Vorwort, in dem er den beschämenden Umgang der ÖVP mit dem „hervorragenden Schriftsteller Thomas Bernhard“ geißelte: „Wenn Kunst in unserem Lande künftig auf breitester demokratischer Basis gefördert werden soll, ist es freilich mit einer einfachen Neuverteilung der öffentlichen Subsidien nicht getan. Hier geht es auch um deren spürbare Erhöhung. Kunst, die kein Luxus für Eliten, sondern für die ganze Bevölkerung da sein soll, wird mehr kosten.“

Das Ziel sei die „demokratischere Durchblutung des gesamtösterreichischen Kulturkörpers“, so Gratz: „Was Österreich immer gebraucht hat und brauchen wird, ist die lebendige Kunst, die teilhat an den ständigen Humanisierungsprozessen der Gesellschaft.“

Das neue Instrument der Kulturpolitik verfehlte seine Wirkung nicht, wie Fred Sinowatz, auf Gratz gefolgt, im Bericht 1972 darlegte: „Erfreulicherweise beginnt sich auch im Bereich der Bundesländer der Trend zur offenen Darlegung von Förderungsmaßnahmen durchzusetzen.“ Denn nun seien von Niederösterreich und Wien ähnliche Berichte herausgegeben worden. Ziel war immer die Transparenz.

Natürlich wird man die Zahlen auch in Zukunft aus dem PDF herauslesen (und von ChatGPT interpretieren lassen) können. Aber im Regal Ihres Tratschpartners wird der Kunst- und Kulturbericht 2023 der letzte gewesen sein. Und auch in den Bibliotheken – von der ÖNB bis zu jenen der Kunstunis – wird man keine Berichte 2024 ff ausheben können.

Laut Bablers Büro würden „aus Kostenersparnisgründen keine Druckexemplare mehr hergestellt“. Und in der Sekunde poppt im Gehirn Ihres Tratschpartners das ORF-Interview mit Armin Wolf auf, in dem Babler herumstammelt, warum er absurd viel Steuergeld für Coaching ausgegeben hat. Möge der übereifrige Sparefroh nicht auf die Wahnsinnsidee kommen, auch Kataloge, Romane und Zeitschriften nur online erscheinen zu lassen: Bibliotheken leben erst, wenn es Druckprodukte zum Anfassen gibt.

Kommentare