Gemütlich, gehässig, gezeichnet: "Die Wiener Bohème" in der Albertina

„Aussi möcht‘ i!“: Unter diesem Motto drängen sich in einer Zeichnung von Ernst Stöhr Menschen in einem überfüllten Zugwaggon. Karl Pippich imaginierte auf seinem Blatt dazu eine Maus, die in einem Käfig gefangen war. Seinen Kollegen Adolf Boehm überkam der Fluchtimpuls eher, wenn er sich vorstellte, eine Ausstellung im Wiener Künstlerhaus zu besuchen.

Die Blätter, die noch bis 12. 10. in einer eher nicht überfüllten und keineswegs zum Reißaus verleitenden Ausstellung in der Wiener Albertina hängen, sind Ergebnisse eines Zeichenwettbewerbs, wie ihn die „Wiener Hagengesellschaft“ gerne veranstaltete. Zu einem vorgegebenen Motto (ein anderes Thema lautete: „Hin is er!“) mussten die Teilnehmer rasch Ideen zu Papier bringen, als 1. Preis winkte eine große Melange (der 2. Preis war eine kleine Melange, der 3. ein Schnaps, der 4. eine Zigarre.)

Was blieb, war eine Zeitkapsel in Form einer Sammelmappe, die die Gesellschaft 1905 an die Albertina übergab und die von der Kuratorin Elisabeth Dutz nun aufgearbeitet wurde. Es bietet sich ein Bild der „Wiener Bohème“, die, wie so vieles in Österreich, ein bisschen behäbiger, trinkfester und gemütlicher wirkt, als man sich Vergleichbares anderswo, etwa in Paris oder New York, so vorstellt. Nichtsdestotrotz ermöglicht die Ausstellung einen erhellenden und ungewohnten Blick auf ein Milieu und fügt der prominenten Marke „Wien um 1900“ eine Facette hinzu.

Lose Vereinigung

Die „Hagengesellschaft“ war dabei keine etablierte Künstlervereinigung, sondern eine eher lose Runde von Künstlern, die sich ab 1880 vornehmlich in dem vom Wirt Josef Haagen geführten „Blauen Freihaus“ und im Café Sperl, beide in der Gumpendorfer Straße in Wien-Mariahilf, traf. Man tarockierte, trank, diskutierte – und zeichnete und malte eben auch.

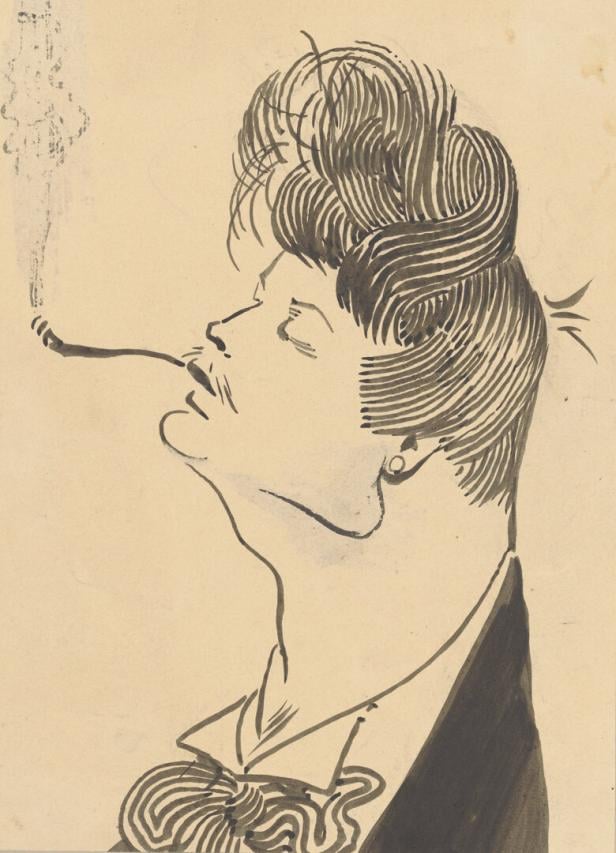

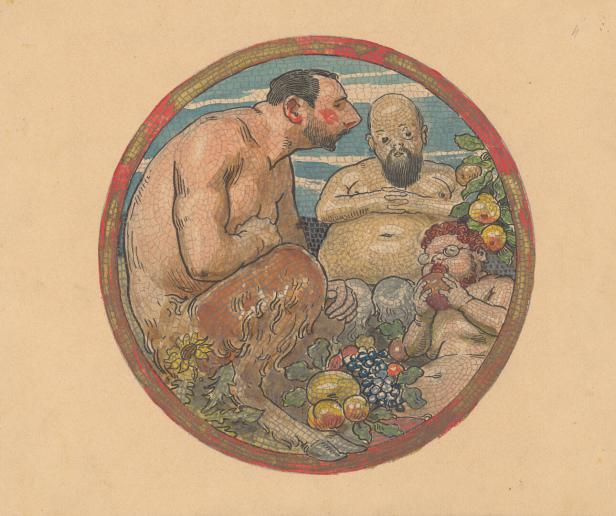

So manche Zeichnungen, die in der Albertina erhalten blieben, sind Insider-Witze aus der Kunstszene: Mit bunten „Farbenscherzen“ machten sich einige Künstler etwa über die neue „Mode“ des Impressionismus lustig, in Karikaturen übertrieben sie die körperlichen Eigenheiten des jeweils anderen, wobei der untersetzte, rotnasige Landschaftsmaler Anton Nowak, genannt „Wack“, ein besonders dankbares Ziel gewesen sein muss.

Man entwickelt in der Schau keine rückhaltlosen Sympathien für diese Männerrunde: Der Umgangston und der Schmäh muss mitunter derb gewesen sein, auch die Königsdisziplin des Wieners, die Nörgelei, lässt sich aus so manchen Blättern ablesen. Es ist eine Erinnerung daran, dass das, was rückblickend als Aufstieg zu einer reinen, hohen und aufgeklärten Kunst dargestellt wird – „die Moderne“ – auch gehörigen Wirtshausmief mit sich trug.

Ästhetisch ist vieles von dem, was die Hagengesellschaft hinterließ, der zeittypischen Bildproduktion näher als der Avantgarde. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele der Wirtshausbrüder in der „Wiener Moderne“ zentrale Rollen spielten: Künstler wie Josef Engelhardt, Johann Victor Krämer, Anton Nowak oder Alfred Roller waren 1897 neben Gustav Klimt Gründungsmitglieder der Secession, deren wichtigste Zeitschrift, „Ver Sacrum“, sich üppig aus dem Skizzenfundus der Hagengesellschaft bediente.

Jene, die den Aufstieg in den elitären Secessionisten-Zirkel nicht vollzogen, gründeten 1900 den „Hagenbund“, eine weitere wichtige Künstlervereinigung, die zuletzt in einer Schau des Leopold Museums aufgearbeitet wurde. Viele Namen von damals sind, wenn überhaupt, heute nur mehr Kennern bekannt. Doch sie bildeten den Boden, auf dem Wiens Aushängeschilder wuchsen.

Kommentare