Die Obsessionen eines Bilder-Stalkers: Richard Hawkins in der Kunsthalle Wien

„Ich male aus der Perspektive eines Fans“, sagt Richard Hawkins. „Hoffentlich fühlen sich die Personen von meiner Art der Darstellung geschmeichelt.“

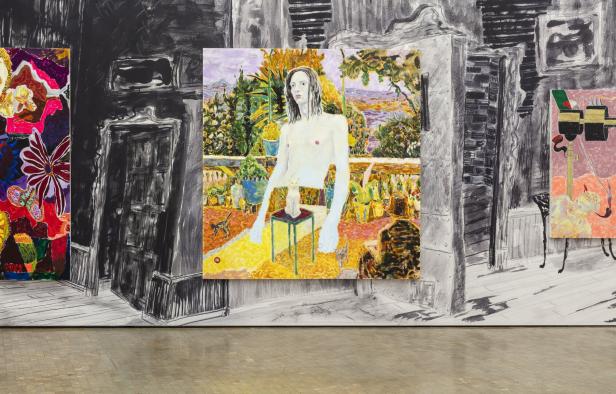

Man darf dem 64-jährigen Malereiprofessor, der in Pasadena, Kalifornien, lehrt, nicht alles eins zu eins glauben. Aber es gibt definitiv einen Wiedererkennungswert in den Bildern, die einen am Beginn der massiven, mehr als 100 Werke zählenden Ausstellung in der Kunsthalle Wien im Museumsquartier empfangen: Wir sehen etwa den Schauspieler und Bob-Dylan-Darsteller Timothée Chalamet, den aus „Star Wars“ bekannten Adam Driver oder den Sänger John Mayer. Gut getroffen, aber nicht sonderlich aufregend gemalt.

Dass die Gesichter aus einem nachempfundenen Landschaftsbild des Postimpressionisten Pierre Bonnard hervortreten, macht die Sache schon ein wenig komplizierter. Ist ein schönes Bild einfach noch schöner, wenn einen daraus ein bekanntes Gesicht anblickt? Oder befinden wir uns doch auf einer Spur, die zu götzenhafter Bilderverehrung, pathologischen Fan-Obsessionen und gruseligen Erkundungen verborgener Schichten der Psyche führt?

Cut and Paste

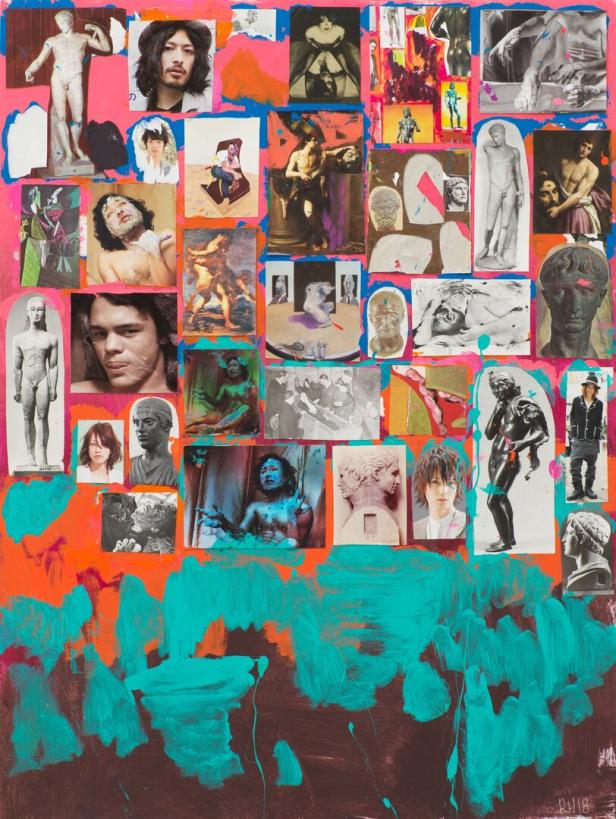

Wer sich die Zeit nimmt, sich in Hawkins’ Bilder einzusehen (man könnte angesichts der überschießenden Grellfarbigkeit und schrillen Überladenheit nämlich auch schreiend vor ihnen davonlaufen), wird ein dichtes Netz von Querbezügen entdecken. Im engeren Sinn führt der Künstler das Prinzip der Collage fort – Ausschnitte aus Magazinen dienen ihm als Ausgangsmaterial, dazu Bilder aus dem Internet.

Im Rearrangieren von unzusammenhängenden Elementen baut Hawkins auf die Tradition der Surrealisten auf, wobei er deren Palette erweitert: Neben geklebtem Papier und der Umsetzung der Arrangements mit Farbe auf Leinwand sind in der Kunsthallen-Schau auch mithilfe von KI-Generatoren erstellte Videos zu sehen.

Schon die Surrealisten wussten allerdings, dass ein Ausschneiden meist auch ein Abschneiden bedeutet: Um ein Bild einzusammeln, muss ein anderes zerstört werden. Diese Ambivalenz von Verehrung und Zerstörung entpuppt sich schließlich als der rote Faden, der Hawkins’ Werk – und die Wiener Präsentation – zusammenhält.

Starschnitt am Schafott

Spätestens in der dritten Sektion der Schau, die in einen Zickzack lang gestreckter Stellwände unterteilt ist, wird deutlich, dass die Promi-Gesichter, die Hawkins in seine Bilder malt, eigentlich abgetrennte Köpfe sind: Trophäen, moderne Schrumpfköpfe.

Er habe sich eingehend mit dem Motiv der Salome befasst, die in der Dekadenz-Literatur des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle gespielt habe, sagt Hawkins – Oscar Wilde widmete dem Thema ein Drama, viele Künstler schufen Bilder dazu. In der homosexuellen Subkultur wurde die Geschichte, deren Hauptfigur den Kopf des Geliebten fordert, als Code für verbotene Liebe gedeutet, erklärt der Künstler.

Verboten, unterdrückt

Hawkins selbst verschleiert schwules Begehren nicht – nicht nur aus seinen Porträts junger männlicher Stars, auch aus Bildzitaten von leidenden Heiligen und pornografischen Szenen quillt Homoerotik förmlich hervor.

Darüber hinaus aber erscheint Hawkins’ Werk als Versuchskammer, in der obsessives Begehren – nicht nur jenes der schwulen Sorte – reflektiert betrachtet werden kann: Immer wieder begegnet einem das Motiv des Verlangens, das im Moment der Erfüllung zur Zerstörung führt.

Die mit wilden Pinselstrichen übermalten Tafeln voller Fotos des jungen Schauspielers Matt Dillon, die im hinteren Teil der Schau zu sehen sind, könnten jedenfalls auch im Haus eines Serienmörders hängen, ist man geneigt zu denken. Und Hawkins widerspricht nicht: „Fans können sehr leicht zu Stalkern werden“, weiß er.

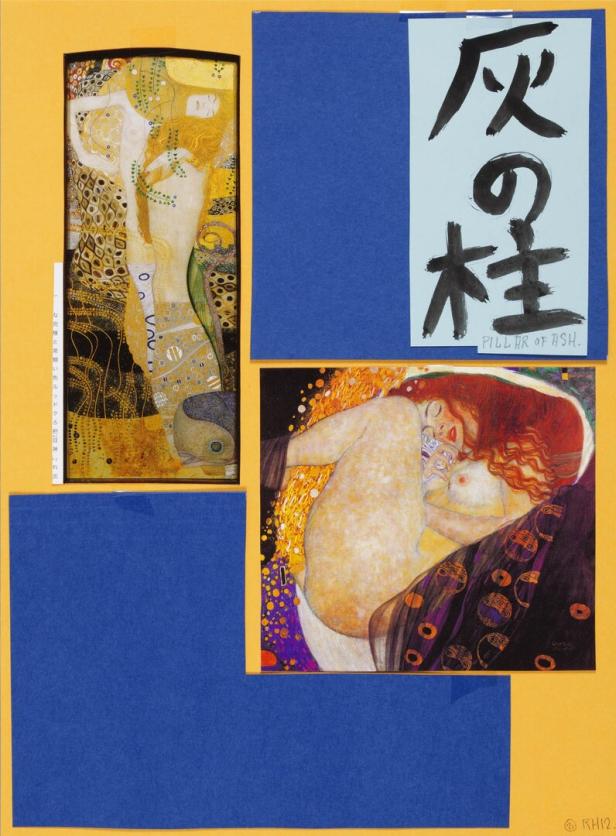

Ob es überhaupt seine eigenen Obsessionen sind, die der im ländlichen Texas aufgewachsene Künstler da an die Wände wirft, erscheint auf den zweiten Blick gar nicht mehr so zentral: Der Lustmolch Hawkins könnte selbst eine Kunstfigur sein. Die Transformation des Abgründigen in Malerei und Video schafft Distanz: Manchmal geht Hawkins auch akademisch recherchierend vor – etwa in Tafeln, die Bezüge zwischen einem japanischen Choreografen und den Bildern von Klimt und Schiele ausleuchten.

Pop und Dekadenz

Dann wieder wirft er Werke wie Pop-Videos an die Wand – etwa jenes, wo das Bildnis des Timothée Chalamet, ähnlich wie jenes von Oscar Wildes Dorian Gray, erst erstrahlt, verwittert – und wieder erstrahlt. Es ist eine wilde Tour, die Dekadenz und Dandytum ins Digitalzeitalter katapultiert. Ob in der zurückgenommenen Ausstellungsgestaltung alles ohne Anleitung zu durchschauen ist, ist freilich eine andere Frage.

Kommentare