Frühe Computerkunst: Die beste Freundin hieß Amiga

„Ich habe die Formeln und Aufgaben sozusagen missbraucht“, sagt Inge Borchardt. Die bald 90-Jährige ist nach Wien gereist, um der Eröffnung der Schau „Radical Software“ und einem Symposium an der Technischen Universität beizuwohnen. Denn Borchardt ist eine jener Pionierinnen, die in der Kunsthalle Wien auf ein museales Podest gehoben werden: Von 1960 bis 1991 reicht der Zeithorizont der Schau, mit dem Internet-Zeitalter ist Schluss. Und doch offenbart die historische Distanz zur Digital-Steinzeit einen klaren Blick auf die Gegenwart, die von Computern durchdrungen ist und doch auch ganz anders strukturiert sein könnte.

Geplant, aber anders

Borchardts Computerzeichnungen, komplexe Kurven und Schlingen, entstanden zunächst als Nebenprodukt ihres Berufs: Sie war am „Deutschen Elektronen-Synchrotron“, kurz DESY, mit der Programmierung eines Rechners beschäftigt, den sie in der Freizeit mit unvorhergesehenen Variablen fütterte.

Eine solche Ausgangslage – Kreativität am Rande eines Brotjobs – findet sich bei einigen der gezeigten Pionierinnen. Und doch tut die Schau, die Kunsthallen-Chefin Michelle Cotton entwickelte, alles, um klarzustellen, dass es um Kunst und nicht um Spielereien geht: Derlei Geringschätzung diente nämlich oft genug dazu, weibliche Beiträge zur Kunst und Technik klein zu halten.

Die Ausstellung untermauert den Kunstanspruch durch eine präzise, betont museale Inszenierung, die etwa einen alten Nadeldrucker, auf dessen Endlospapier das computergenerierte Gedicht „The House of Dust“ von Alison Knowles zu lesen ist, buchstäblich auf ein Podest stellt. Gleichzeitig erscheinen die Exponate aber in einem Kontext, der verdeutlicht, dass die technischen Möglichkeiten sich mit einer Entwicklung trafen, die die Kunstwelt um 1970 im weiteren Sinn beschäftigte: Das Ausloten von Regelmäßigkeiten und Abweichungen war ständig Thema der Minimal- und Konzeptkunst, die Künstlerrolle hatte sich vom genialischen Pinselschwinger auf jene des Ideengebers (oder: Programmierers) verlagert.

Kunstprogrammierung

Die Ouvertüre im Erdgeschoß der Kunsthalle zeigt, etwa mit systematischen Zeichen-Sequenzen von Hanne Darboven, dass Cotton den Begriff des Computers und der Programmierung weit fasst. Eine historische Einführung (gehen Sie ausgeschlafen und mit genug Zeit in diese Ausstellung!) hält die Entwicklung seit dem ersten Nachweis des Worts „Computer“ (im Jahr 1613!) fest.

Dass die Geschichte des Computers auch eine von Frauen und ihrer Rolle in der Gesellschaft ist, manifestiert sich auf dem Weg ins Obergeschoß: Mit Tabellen von Ada Lovelace, die aufbauend auf Charles Babbage (1791– 1871) den ersten „Algorithmus“ festschrieb, sowie mit einer Reihe von Wandteppichen, die den zweiten Teil der Schau eröffnen.

Babbage hatte sich für seine (zu Lebzeiten nie vollendete) „analytische Maschine“ am Jacquard-Webstuhl orientiert, der mit Lochkarten für jedes beliebige Muster zu „programmieren“ war: Er ist das Leitfossil für die Wende zu Automatisierung und Digitalisierung.

Dass sowohl das Weben von „Soft Wares“ („weichen Waren“) als auch das Programmieren der Webstühle lange Frauensache war, wurde später gern vergessen – Künstlerinnen wie Charlotte Johannesson und Rosemarie Trockel erinnern in der Schau daran.

Bei aller Technik bleibt die Ausstellung aber dezidiert künstlerisch, versammelt im zweiten Teil Gemälde, Installationen, Fotos, Videos. Dass die Pionierrolle von Frauen auf diesem Gebiet auch darin begründet war, dass Malerei und Skulptur lange Zeit Männerdomänen blieben, ist typisch für jene Generation, die man heute als „feministische Avantgarde“ bezeichnet.

Heimcomputer

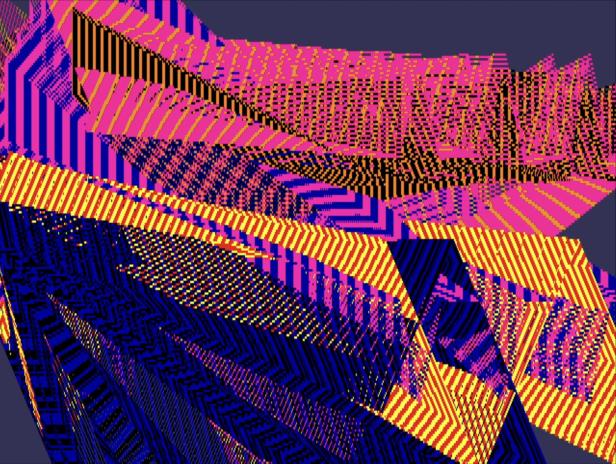

VALIE EXPORT, herausragende Figur dieser Epoche, ließ für die Schau ein Werk mit einem Commodore C-64 und Miniatur-Fernsehschirmen restaurieren. Ruth Schnell, heute Professorin an der „Angewandten“, zeigt Videos aus dem Amiga 500.

In gealterten Heimcomputer-Kids steigt hier vielleicht wohliges Retro-Feeling auf – und doch verblüfft, wie wenig verstaubt die abstrakten Werke wie Samia Halaby oder homoerotisch aufgeladene Videos von Barbara Hammer trotz ihrer groben Pixel-Ästhetik heute wirken: Das Konzept und das „Kunstwollen“ der Künstlerinnen durchdringt hier die Markierungen, die die Technik der Entstehungszeit unweigerlich hinterlassen hat.

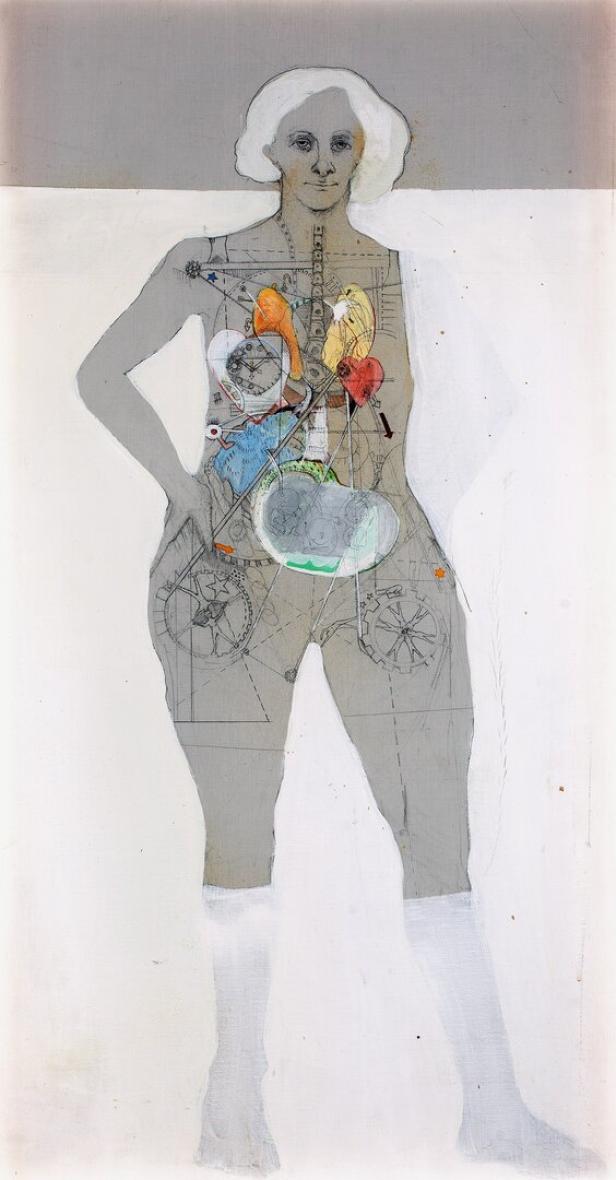

Schlussendlich ist die Frage, welche Menschen Technik programmieren und codieren, von bleibender Aktualität. Das letzte Kapitel, das sich um das „Cyborg-Manifesto“ (1985) der Philosophin Donna Haraway rankt, zeigt einige Ansätze, widerständige, nicht normierte Körperbilder zu entwerfen.

Die Lust am Zusammengesetzten, die Skepsis gegenüber dem Mechanischen und der Wille, Werkzeuge gegen ihren ursprünglichen Zweck zu verwenden, verbindet Künstlerinnen wie Lynn Hershman Leeson oder Anne-Mie van Kerckhoven. Der Kontrast zur männlich dominierten Technikwelt, in der die künstliche Intelligenz neuester Bildgeneratoren oft nur als ein erbärmlicher Erfüllungsgehilfe zur Illustration von Hochglanz-Fantasien dient, ist unübersehbar.

„Radical Software“ gewinnt durch die Gegenwart an Brisanz, fungiert aber zugleich als Wissensspeicher: Man sollte die Ausstellung nicht versäumen.

- Die Ausstellung „Radical Software – Women, Art & Computing

1960–1991“ ist bis 25t. Mai auf allen Ebenen der Kunsthalle Wien im Museumsquartier zu sehen. Michelle Cotton, die neue Chefin der Kunsthalle, entwickelte die Schau noch an ihrer vorigen Wirkungsstätte in Luxemburg. - Vertiefung Das mumok zeigt bis 4. 5. die große Werkschau der Medienkünstlerin Liliane Lijn, die auch in "Radical Software" vertreten ist

- Katalog

Zur Schau ist ein umfassender Katalog mit Essays und Interviews erschienen (Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, 224 Seiten, 38 €) - Film & mehr

Einige Künstlerinnen haben Berührungspunkte zur „Feministischen Avantgarde“, die in einem neuen Dokumentarfilm porträtiert wird (Premiere 7. 3., Stadtkino Wien)

Kommentare