"Justice" bei der Tangente St. Pölten: Und der Haifisch, der hat Säure

Es ist wahrscheinlich zu spät für einen Namensvorschlag für das am Dienstag eröffnete Fast-Kulturhauptstadt-Festival „Tangente“ in St. Pölten.

Aber vielleicht denkt man beim nächsten Mal an die Sekante: Das ist auch so eine Kreislinie wie die Tangente. Aber sie berührt den Kreis – der hier für St. Pölten steht – nicht nur sanft an lediglich einem Punkt. Sondern schneidet in den Kreis hinein, zerteilt diesen, bevor sie auf der anderen Seite wieder herausbricht. Die Sekante ist weit angriffiger, brutaler gegenüber dem Kreis, also St. Pölten, als die Tangente.

Und passt damit zu dem Bild, das das Festival von sich zeichnen will, wie man auch bei der Eröffnung am Dienstagnachmittag beschwor: Sie erwarte „kein bequemes“ Festival, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Es gehe darum, die „offene Gesellschaft zu verteidigen“.

Mit gleich der ersten Premiere fand man sich mitten drin in der Frage, wie weit die Mittel der Kultur hierfür überhaupt geeignet sind. Oder ob sie ein zornbebendes Feigenblatt bleibt, wie die spanische Autorin Cristina Morales, die ausgerechnet in der Eröffnungsrede dieser Kulturbetriebsveranstaltung bekundete, eine „Feindin“ genau dieses Kulturbetriebs zu sein. Nun ja.

Unsere große Schuld

Auch Milo Rau spielt aus dem hochsubventionierten Kulturbetrieb heraus Revolution. Der neue Chef der Wiener Festwochen meint seine Kunst politisch, er rechnet der europäischen Welt ihr Privileg vor und dem Kapitalismus seine Schuld. Über die Vorabwehen, die das in Wien auslöste, wurde an dieser Stelle viel berichtet.

Zum Auftakt der „Tangente“ nun richtet er für dieses Brecht’sche Aufscheuchen die größte Kunst-Waffe, die die europäische Bürgerlichkeit sich geschaffen hat, zurück auf die europäische Bürgerlichkeit. Die Oper, das war immer ein Instrument der Mächtigen, ein Ausschlussvehikel gegen die Unterschichten. Nun soll sie das Gegenteil bewirken, sie soll den Schwachen eine Stimme geben und den Mächtigen (das sind in dieser Sicht wir alle, die wir im postkolonialen Europa leben) den Spiegel vorhalten.

Sie soll nicht weniger als Gerechtigkeit, „Justice“, erwirken. Das wird nicht ohne hässliche Bilder gehen.

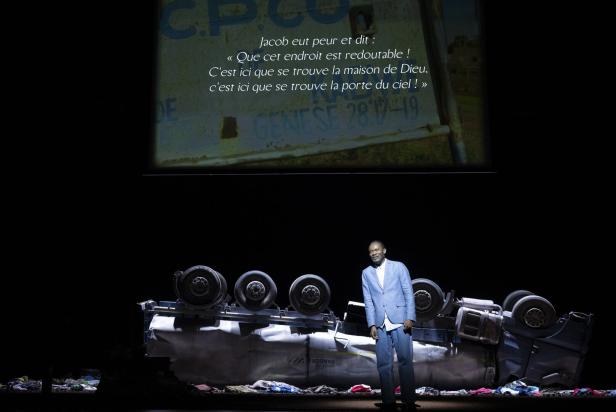

So sieht man zu Beginn der Oper im Festspielhaus von Säure aufgelöste Leichen, die Opfer eines schrecklichen Unglücks im Kongo. Ein Lastwagen mit Schwefelsäure verunfallte 2019, es gab viele Tote und beklemmendes Leid, das im Zentrum dieser Oper von Komponist Hèctor Parra und Librettist Fiston Mwanza Mujila steht. Die LKW bringen Reichtum in den Westen, und Tod und Säure zurück, heißt es am Schluss von „Justice“. „Wann wird sich das ändern?“

Auf die Bühne kommt ein Lehrstück über Ausbeutung, Armut, über falsche Versprechen und den Gleichmut gegenüber den Opfern all dessen. Riesig liegt ein Nachbau des verunfallten Lastwagens auf der Bühne des Festspielhauses. Davor wird dem Unglück und dem Leid nachgespürt und eine vielstimmige Anklage erhoben: Denn wie das halt so ist, wenn es um die Raubtier-Ausbeuterkonzerne Afrikas geht, wurde niemand für das schreckliche Todesszenario verurteilt.

Ein Requiem, keine Oper

Parra hat hierfür emotionale Neue Musik komponiert, die auf die Klänge des Kongos referiert und ein hervorragendes Gespür für emotionalen Gesang beweist, vom Tonkünstler-Orchester NÖ unter Titus Engel rau und unmittelbar dargeboten. Ein aus eigener Lebenserfahrung informiertes Ensemble rund um Countertenor Serge Kakudji ersingt ein Requiem für die Toten, aber auch für das geknechtete Land, einen Abgesang auf die falschen Versprechen und Lügen der Ausbeuter. Jeder im Publikum ist mitgemeint: Das Kobalt im Zentrum der dortigen Rohstoffindustrie findet sich in jedem Handy.

Eine Leinwand zeigt Aufnahmen aus Katanga, der Gegend des Unfalls; man sieht verätzte Arme und amputierte Gliedmaßen und die Menschen, die damit leben müssen – und mit Groschen abgespeist wurden.

Man sieht auch: keine Inszenierung. Die Sänger treten an die Bühne und nach erledigter Arie wieder zurück wie im auf den Opernbühnen längst ausgemotteten Rampentheater, möchte man sagen, aber da geht man wahrscheinlich in die Machtfalle des westlichen Blicks.

Am Schluss langer, euphorischer Applaus zum Auftakt der „Tangente“, die hier sehr gerne Sekante wäre, ein Schnitt ins Fleisch der Machthaber. Man fährt mit allerlei Ambivalenzen in die Nacht: Ob die Kultur hier nicht einer Selbstinstrumentalisierung in die Falle geht, brav gendert und triggerwarnt und Mitleid über die Landesgrenzen hinaus einfordert; aber im Festivalbetrieb so sicher verpackt bleibt, dass es die, die es tangieren müsste, nie erreicht.

Kommentare