Jüdisches Museum Wien zeigt die Tücken selektiver Farbenblindheit

„Ich bin eine weiße Kolonisatorin!“, sagt eine ältere Frau, deren Gesichtszüge klar auf asiatische Herkunft schließen lassen. „Was willst du, dass ich sage?“, fragt ein Mann mit schwarzem Bart ungläubig. „Ich bin ein weißer Kolonisator!“, sagt er dann. So geht es weiter, im Stakkato: Die „weißen Kolonisatoren“, die der Filmer Ben Younger auf seinem Instagram-Account @israelsowhite versammelt hat, sind allesamt nicht weiß, sondern sogenannte „People of Color“. Aber: Sie sind Israelis.

Dabei war es nicht immer so, dass Juden und Jüdinnen im kollektiven Gedächtnis als Menschen weißer Hautfarbe – und als Träger von damit verbundenen Privilegien – gespeichert waren. Diesen Umstand macht die Ausstellung „Schwarze Juden, Weiße Juden? Über Hautfarben und Vorurteile“ im Jüdischen Museum Wien (JMW) deutlich.

Im Eck

Die Schau hatte eine lange Vorlaufzeit, und doch erscheint sie als hochaktuelle Antwort auf eine Verschiebung, die sich seit dem 7. Oktober 2023 in der Kulturwelt stark manifestiert hat: Indem propalästinensische Stimmen Israel regelmäßig als Aggressor brandmarkten, erhielt die Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden als „weißen Kolonisatoren“ Auftrieb.

Wie immer, wenn Pauschalurteile dominieren, ist Differenzierung bitter nötig – und die Schau ist ein guter Ort, um sie zu lernen.

„Was macht Jüdinnen und Juden weiß?“, fragt das kuratorische Team also in einem Saal, um darauf die Frage zu stellen: „Was macht Jüdinnen und Juden schwarz?“

Die Antworten sind oft in Anekdoten verpackt und an Exponaten festgemacht: Ein (leider nur als Reproduktion vorhandenes) Porträt von Sibyl Sassoon, Urenkelin des aus Bagdad stammenden jüdischen Geschäftsmanns David Sassoon, verdeutlicht, dass auch im assimilierten Judentum sozialer Aufstieg oft mit einer physischen Teint-Aufhellung im (Selbst-)bild einherging. Ein Fotoalbum, das den Baron Alphonse Rothschild mit seiner Frau Clarice bei einer Afrika-Expedition 1928 zeigt, verweist kritisch darauf, wie Angehörige der Eliten – jüdisch und nichtjüdisch – das koloniale Gehabe das jener Epoche gleichermaßen praktizierten.

Wer fürchtet sich ...

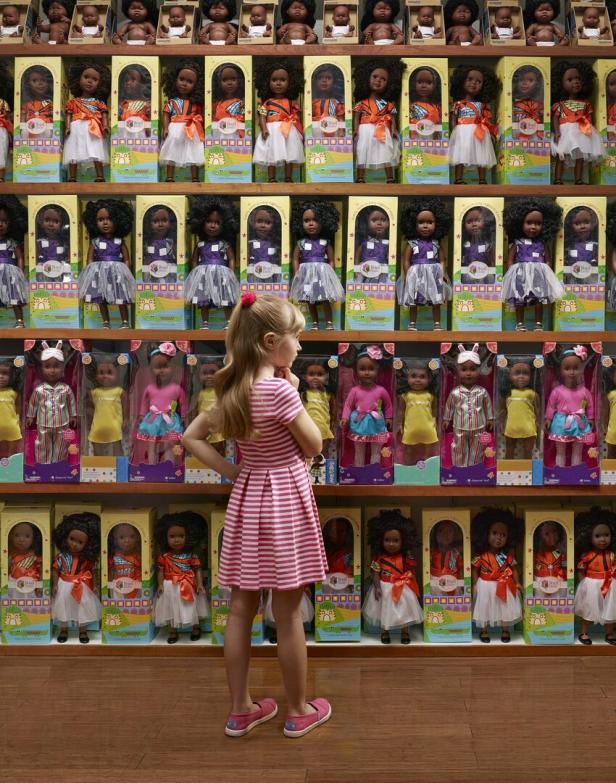

Und doch treten Jüdinnen und Juden in einem viel breiteren Spektrum auf. Die „Typenporträts“ des 19. Jahrhunderts kannten dunkelhäutige Juden (als exotische Figuren, die definitiv nicht weiß und „anders“ waren).

Eine Erzählung des Ex-Sklaven Olaudah Equiano aus dem Jahr 1789 befeuerte die Erzählung über die in Afrika lebenden „verlorene Stämme Israels“. Diese diente wiederum Afroamerikanern als Identifikationsangebot: Wer „schwarz“ und wer „weiß“ ist, war und ist nie allein eine Frage der physischen Hauttönung, sondern auch davon abhängig, welche Identität man sich zuschreibt – oder zugeschrieben bekommt.

Man ahnt, dass die Kuratorinnen und Kuratoren tief in den Identitätspolitik-Diskursen wateten, die zuletzt ein Feld voller Fettnäpfchen hinterließen. Dass die Kunst dabei oft in der Rolle der Illustratorin stecken blieb, ist auch der Wiener Schau anzusehen: Allein Lenore Mizrachi-Cohen, die das Verschwinden syrisch-jüdischer Namen als ein wundersames Arrangement von blumenartig geformten Schriftzeichen darstellte, gelingt so etwas wie Poesie.

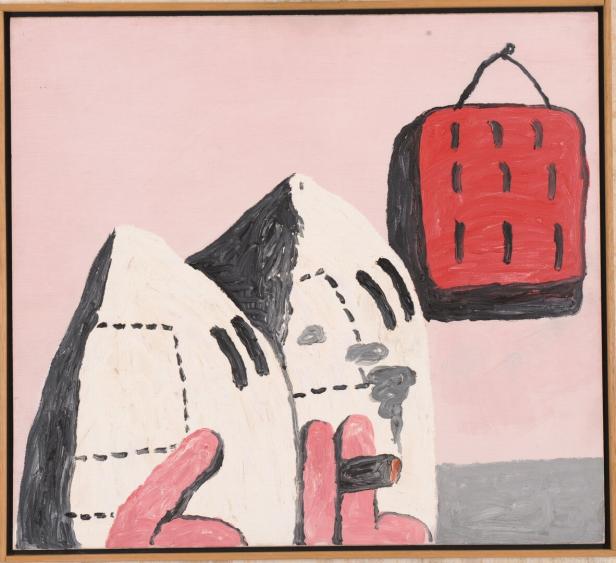

Einem Gemälde des Malers Philip Guston wiederum fehlt der Kontext: Denn der weiße, jüdische Amerikaner, der ursprünglich „Goldstein“ hieß, stellte oft Masken des rassistischen Ku-Klux-Klan dar. Er bezeichnete diese als „Selbstporträts“, wohl als Ausdruck seines gespaltenen Verhältnisses zum Weißsein.

Dass die Klan-Masken 2020 dann als Grund galten, eine Guston-Retrospektive in vier großen Museen abzusagen (sie eröffnete vier Jahre später), darf heute als Irrweg der Korrektheit gelten. In der Wiener Schau wird diese Geschichte jedoch nicht erzählt.

... vor Schwarzweiß?

Wer also darf für wen sprechen, wer sich mit wem identifizieren, wo werden Personen mehrfach diskriminiert? Lange wurden diese Debatten unter dem Schlagwort „Intersektionalität“ in akademischen Nischen geführt.

Die Ereignisse seit 2023 haben die Frage nach Zuschreibungen und Klischees aber in die Mitte der Gesellschaft katapultiert. Dass das JMW den Gegenwartsbezug schafft und hilft, das Spektrum zwischen Schwarz und Weiß wieder klarer zu sehen, ist eine nicht gering zu schätzende Leistung.