Emils Vorläufer: Die Auswanderergeschichte "Honk der Elch"

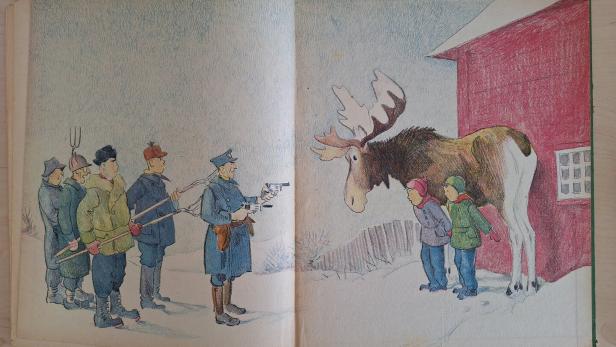

Erschießen? Nein, das bringt der Dorfpolizist dann doch nicht übers Herz. Außerdem, sagt er: „Ich bin nur für Menschen zuständig. Nicht ein einziger Elch hat mir seine Stimme gegeben oder mich zum Bezirksbeamten gewählt.“

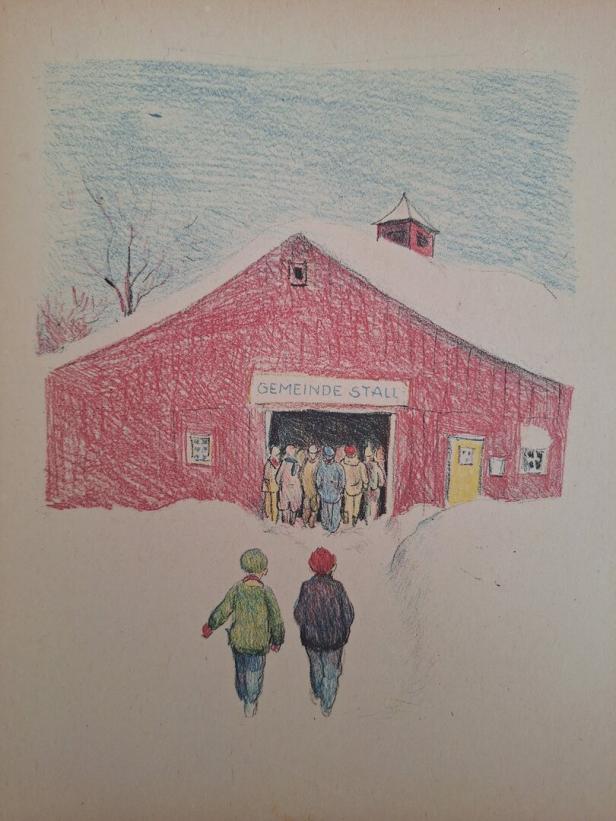

Aber einfach durchfüttern – das geht eben auch nicht. „Er wird uns das Dach vom Kopfe fressen und im Wege sein“, weiß der Bauer, in dessen Stall es sich das große Tier, von den beiden Kindern Ivar und Waino auf den Namen „Honk“ getauft, eines Tages gemütlich gemacht hat. Also zieht man den Bürgermeister hinzu, beruft den Gemeinderat ein, wägt die Vor- und Nachteile von Integration und Abschreckung gegeneinander ab – man betreibt, kurz gesagt, Politik.

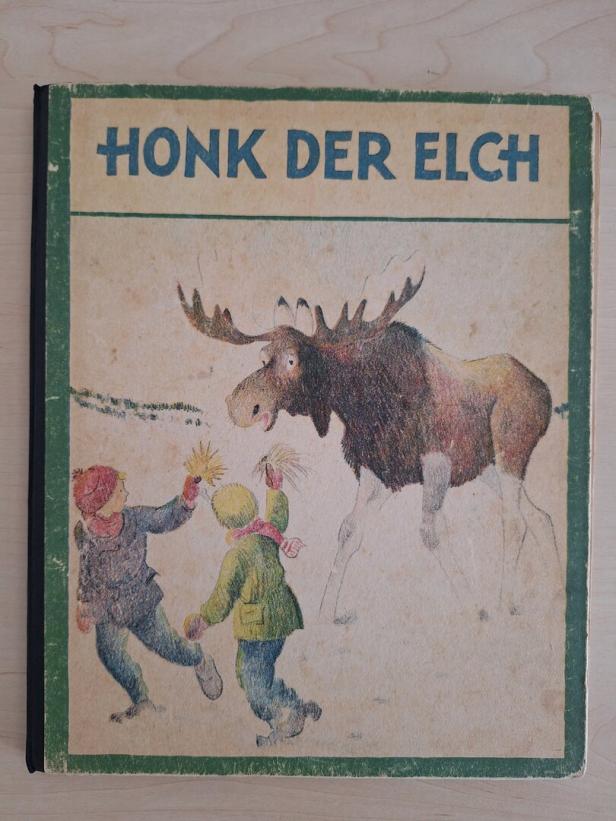

Während Elch Emil zuletzt die Grenze von Nieder- zu Oberösterreich querte und viel mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist das Kinderbuch „Honk der Elch“ zumindest auf Deutsch nur mehr antiquarisch erhältlich. In der Familie des Autors hat ein Exemplar, das seine Mutter Mitte der 1950er von ihrem Deutschlehrer erhielt, als Erbstück überdauert.

Von „Bambi“ zum Elch

„Honk“ wurde erstmals 1935 in den USA veröffentlicht. Der 1927 emigrierte Deutsche Kurt Wiese, der auch die Original-Illustrationen zu Felix Saltens „Bambi“ geschaffen hatte, zeichnete die Bilder. Die deutsche Version erschien 1948 beim Verlag Gebrüder Weiss in Berlin. Für uns Kinder war „Honk der Elch“ eine wohlige Wintergeschichte, die von einer Freundschaft zwischen Mensch und Tier erzählt.

Beim Wiederlesen erscheinen freilich einige Dinge in anderem Licht. Denn es geht in dem Buch recht deutlich um Politik und um die Frage, welche Ressourcen eine Gemeinschaft unerwarteten Gästen zur Verfügung stellt. Wie bei Emil treten dabei unterschiedliche Lösungsansätze hervor.

Phil Stong, der Autor von „Honk the Moose“, war ein Lokaljournalist und Buchautor aus Iowa im US-amerikanischen Mittelwesten. Drei Jahre vor dem Werk mit dem Originaltitel „Honk The Moose“ hatte er die Erzählung „State Fair“ veröffentlicht, die später mit Kompositionen des Erfolgsduos Rodgers/Hammerstein als Musical-Film adaptiert werden sollte (dt. „Jahrmarkt der Liebe“, 1945). Auch hier beschwor Stong die Kleinstadt-Idylle Nordamerikas.

Bei „Honk der Elch“ griff der Autor auf ein wahres Ereignis zurück, das sich im Bundesstaat Minnesota in der Kleinstadt Biwabik zugetragen hatte. Noch heute erinnert dort eine Statue aus Fiberglas an Honk, den Elch.

Migrationshintergrund

Laut dem Anrainer Steve Bradach, auf dessen Initiative die Statue aufgestellt wurde, hatten alle Protagonisten des Buchs reale Vorbilder. Nur der Polizist, Mr. Ryan, lässt sich nicht belegen: Laut Buch ist er irischer Abstammung – und aus jener Zeit ist kein irischstämmiger Polizist bekannt.

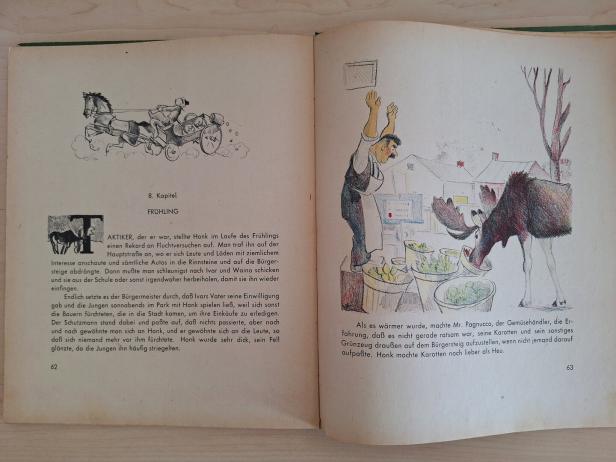

Die Anekdote unterstreicht die Rolle, die Herkunftsgeschichten für Phil Stong hatten: Die Protagonisten Ivar und Waino sind Einwandererkinder aus Finnland, der Bürgermeister heißt Olavsson – das Buch ist auch eine Beschreibung der Bevölkerung Minnesotas, die stark von skandinavischen Einwanderern geprägt war und ist. Nur der Gemüsehändler Mr. Pagnucco, der seine Waren gegen den Appetit des Elchs verteidigen muss, lässt einen italienischen Einschlag erkennen.

Amerikanische Werte

Im Kern ist „Honk“ also eine sehr amerikanische Geschichte: Sie handelt von einer Gemeinschaft von Immigranten, die befinden muss, wie sie mit einem weiteren Einwanderer umgeht. In der Geschichte geschieht dies mit demokratischen Mitteln, mit Versammlungen und Abstimmungen, die nach Kinderbuch-Maßstäben recht ausufernd geschildert werden: Von „America First“ und Deportationen ist noch keine Rede. Den Kindern kommt die Rolle einer humanitären Organisation zu, sie pflegen den Elch, verstecken ihn gar im örtlichen Musikpavillon.

Die Antwort auf die Frage, was man mit einem hungrigen Elch tun soll, bleibt dabei bis zuletzt eher vage. Irgendwann geht Honk von selbst wieder weg – aber er kommt, zur Freude der Kinder, zurück. Die Erwachsenen müssen sich dann erneut zusammenraufen.

Kommentare