Die Dämonen sind längst unter uns: WAM zeigt Künstler Thomas Feuerstein

Die wenigsten von uns würden von sich behaupten, in regelmäßigem Austausch mit Dämonen zu stehen. Erst wenn der „Mailer-Daemon“ im eMail-Programm vermeldet, dass eine Nachricht leider nicht zugestellt werden konnte, wird manchen bewusst, dass unter der sichtbaren Oberfläche unserer Welt zahllose Prozesse ohne unser Wissen und Zutun ablaufen – nichts anderes bezeichnet der Begriff „Daimon“ im technischen Sinn. Derart eingeführt wurde der Begriff 1958 vom Computerwissenschafter Oliver Selfridge, dessen „Pandemonium“ als Vorbild heutiger KI-Netzwerke gilt.

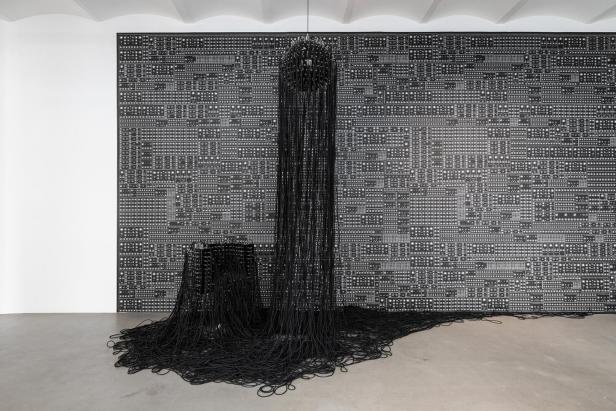

Im Wiener Aktionismus-Museum (WAM) ist der „Daimon“ eine von der Decke hängende schwarze Kugel, in der zahlreiche Kabel stecken. Sie surrt und zuckt wie von rätselhaften Kräften erfasst, dann scheinen Ruhephasen einzutreten.

Cyber-Attacken

Bereits 2007 realisierte der österreichische Künstler Thomas Feuerstein diese interaktive Skulptur erstmals, er griff dabei auf Datenquellen der russischen Antivirus-Firma Kaspersky Labs zurück. Wie Feuerstein sagt, würde er sich heute andere Partner suchen, doch die Datenleitung ist noch offen: Tatsächlich ist das Rütteln und Zucken im Kunstraum ein Zeichen dafür, dass irgendwo auf der Welt gerade ein Cyber-Angriff stattfindet.

Immer wieder verblüfft der mit der wissenschaftlichen Community bestens vernetzte Feuerstein mit seiner Fähigkeit, scheinbar unbegreiflich komplexe Prozesse in präzisen und gleichwohl poetischen Arrangements zu verdichten.

Die Schau mit dem Titel „Arbeit am Fleisch“, die noch bis 27. 7. im WAM zu sehen ist, vereint dabei Beispiele aus verschiedenen Werkphasen zu einem konzisen Überblick. Die Verbindung zum Aktionismus ist durch das Interesse am Körper und am Material gegeben, wobei Feuerstein beides stets im Blick auf eine technisch-chemische Transformation weiterdenkt.

Da ist etwa das „Onko-Shirt“, für das der Künstler 1998 aus eigenen Zellen ein künstliches Hautmaterial züchten ließ, das für Kleidung und Pergament zum Einsatz kommen sollte. Aus Papier gewonnene Glukose ist Stoff für Kleinskulpturen, die der Künstler mit dem Ausgangsmaterial (u. a. Kochbücher von Paul Bocuse) arrangiert. Dem Begriff „Avatar“ ging Feuerstein bereits 1996 bei einer Indienreise auf den Grund, während der er in einer Zeremonie einen Gummibaum heiratete und seine DNA mit jener der Pflanze vereinte.

Viel zu verdauen

Dass die Transformationen der Gegenwart oft Elemente einer langen Vorgeschichte verdauen, ist vielleicht eine der zentralen Erkenntnisse, die Feuersteins Werke näherbringen. Nicht zufällig heißt seine aktuelle Werkserie „Metabolica“: Sie wird ab September im Wiener Museumsquartier gezeigt.

Kommentare