Ricarda Messer: Ich wünschte, mein Name wäre Levitanus

Als Kind denkt die Enkeltochter, dass das Land, aus dem ihre Großeltern und ihre Mutter kommen, „Früher“ heißt. Immer und überall taucht das Wort auf, vor allem, wenn die Großmutter kocht. Zu fettig, zu viel Mayonnaise im Salat, sagt ihre Mutter dann. Zu sehr wie früher.

Wenn die Enkeltochter am Sonntagnachmittag auf dem Schoß des Großvaters sitzt und mit ihm den Atlas durchblättert, lässt er die Finger über die Seiten gleiten, bis sie Stopp ruft. Und dann erzählt er ihr von ihm bekannten Städten und Ländern. Einmal verlangt sie zu sehen, wo dieses „Früher“ liegt und er deutet auf Lettland, verdeckt das kleine Land mit seinem Finger aber fast zur Gänze.

Als Erwachsene wohnt die Enkelin in Berlin in einer kleinen Wohnung im Nebenhaus der Wohnung der Großmutter, der Großvater ist inzwischen gestorben. Die beiden pflegen eine ungewöhnliche Enkelin-Großmutter-Beziehung, grüßen einander auf der Straße mit „Guten Tag, Frau Nachbarin“, essen meist zusammen, kaufen gemeinsam ein, bewahren den Zweitschlüssel der jeweils anderen für Notfälle auf und sitzen manchmal die halbe Nacht, um über das Leben zu plaudern.

Als die Großmutter stirbt, muss die Enkelin gemeinsam mit ihrer Mutter deren Wohnung auflösen. Anhand der genau geführten Aufzeichnungen der Großmutter beginnt sie mit einer Spurensuche, um die Familiengeschichte zu verstehen.

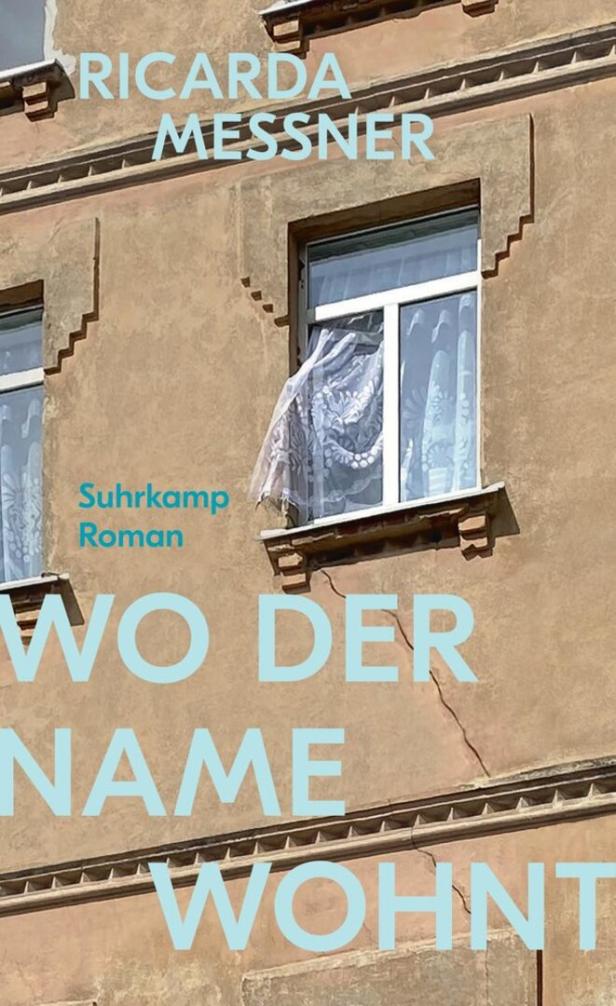

Ricarda Messners großartiger Debütroman „Wo der Name wohnt“ erzählt die Geschichte einer jüdischen Familie aus Riga über vier Generationen. Messner, geboren 1989 in Berlin, berichtet mithilfe von Fundstücken, Dokumenten und eigenen Erinnerungen an Besuch in Riga. Dabei werden auch die Verbrechen des Stalin-Regimes und die nationalsozialistischen Gräueltaten in Lettland rekonstruiert. Und sie erzählt von der Flucht der Familie aus der Sowjetunion im Jahr 1971 nach Deutschland. Die Enkelin will alles in Erinnerung behalten, beginnt, wie ihre Großmutter, akribisch zu ordnen.

Besonders wichtig wäre ihr, den alten Familiennamens „Levitanus“ zu bewahren. Nach der Heirat ihrer Mutter ist das nahezu aussichtslos, die Behörde erklärt: Der bloße „Herzenswunsch“, einen anderen Familiennamen führen zu wollen, stellt grundsätzlich keinen triftigen Grund für eine Namensänderung dar. Bleiben nur die Aufzeichnungen und die Erinnerung an „Früher “.

Ricarda Messner:

„Wo der Name wohnt“

Suhrkamp.

170 S. €24,50