Jegana Dschabbarowa über Vater, Mutter und Allah in Russland

Wozu haben Frauen einen Mund? Nicht, um zu sprechen, schon gar nicht darüber, was daheim passiert. Wozu Augenbrauen? Um ihren Zivilstatus zu zeigen. Wer nicht verheiratet ist, darf nicht zupfen. Das sagt Allah und das sagt der Vater. Und die Hände? Um zu kochen, zu putzen. Gewiss nicht zum Schreiben.

Die aserbaidschanische Community in Russland. Nein, nicht im Mittelalter, in der Gegenwart. Schlimmer als die Männer dieser archaischen Welt sind bloß die einheimischen Russen, die Ausländer jagen und zu Tode prügeln. Schon als Kind macht die Icherzählerin in Jegana Dschabbarowas Debüt „Die Hände der Frauen in meiner Mutter Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt“ alles falsch. Sie zupft die kräftigen Brauen, schaut Männern, die sie mit Blicken verschlingen, wütend ins Gesicht – und schreibt dann später auch noch. Aber da ist bald alles egal, sie wird sich den Vorstellungen der patriarchalen Gesellschaft entziehen: Sie wird schwer krank, somit auf dem Heiratsmarkt nicht vermittelbar.

Dschabbarowa, die 1992 im russischen Jekaterinburg als Kind einer aserbaidschanischen Familie geboren wurde und heute in Hamburg lebt, beschreibt die Gewalt und die Rückständigkeit in der muslimischen Community, in der sie aufwächst, sowie den alltäglichen Rassismus in Russland.

Die neurologische Erkrankung der Icherzählerin ist eine Befreiung. Sie kann und muss den Ansprüchen nicht mehr entsprechen, selbst der prügelnde Vater hat nichts mehr zu sagen. Dschabbarowa erzählt entlang nach Körperteilen benannter Kapitel mit der Stimme eines trotz allem furchtlosen Mädchens. Ihre klare Sprache und die nüchterne Beschreibung der Umstände machen dieses schmale Buch trotz allem zu einer freudvollen Lektüre und entlocken ihr stellenweise sogar Humor, denn Wehleidigkeit kennt die Erzählerin nicht. Selbst den prügelnden Männern schenkt sie ein menschliches Antlitz.

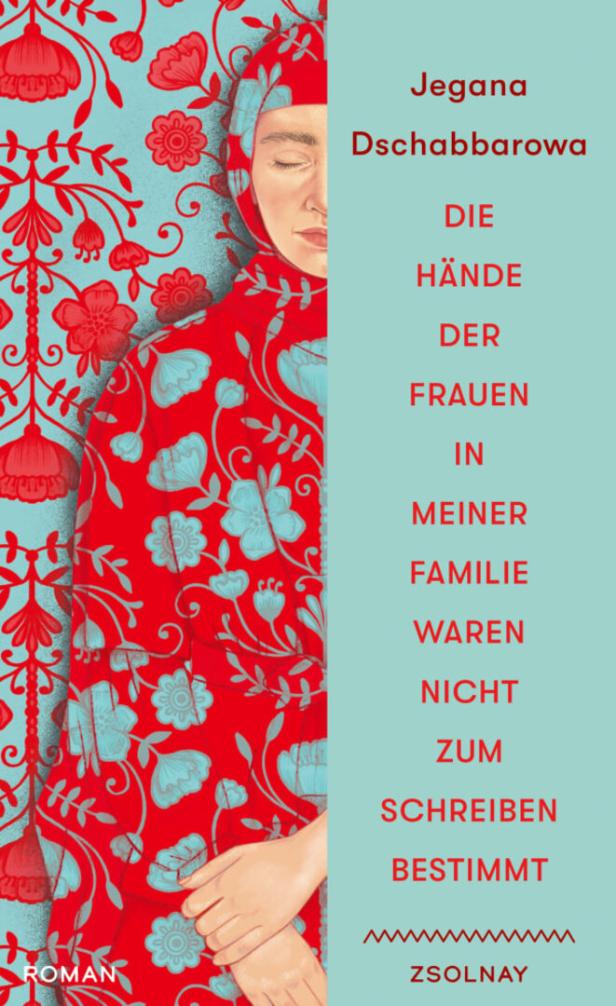

Jegana Dschabbarowa:

„Die Hände der Frauen in meiner Familie waren nicht zum Schreiben bestimmt“

Zsolnay.

139 S. 23,70€