Franzobel: Wo die wilden Kerle wohnen

Einem Tierkadaver musst du zu trinken geben, bevor du ihm das Fell über die Ohren ziehst. Es ist eine Frage des Respekts. Aber Respekt haben die Weißen nicht. Sie töten Tiere aus vielen anderen Gründen als aus Hunger. Und sie haben bloß ein Wort für Schnee. Im Gegensatz zu den Grönländischen Inuit, die hundert Wörter dafür kennen.

Der oberösterreichische Schriftsteller Franzobel beschäftigt sich wohl schon länger mit Grönland als Donald Trump, der dieser Tage lebhaftes Interesse an der Insel zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer zeigt, und es könnte gut sein, dass Franzobels Beschäftigung um einiges profunder ist als die des US-Präsidenten.

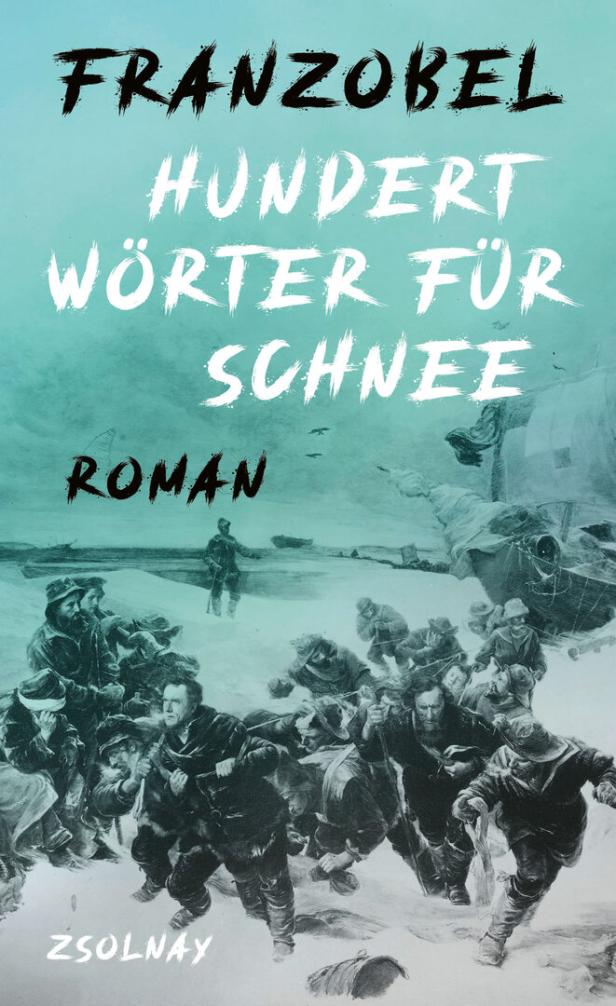

„Hundert Wörter für Schnee“ heißt Franzobels neuer Roman. Er handelt von mehreren Grönlandexpeditionen und erzählt die historisch belegte Geschichte von Minik, einem nordgrönländischen Inuit, der 1897 mit seiner Familie nach New York verfrachtet und dort zum Ausstellungsobjekt gemacht wurde. Sein Leben wurde in Sachbüchern, unter anderem dem eines dänischen Forschers rekonstruiert. Eine wichtige Quelle für Franzobels Buch, wie er im Nachwort schreibt. Zweiter Protagonist neben Minik ist der Arktisforscher Robert Edwin Peary, ebenfalls historisch belegt und in Franzobels Worten ein „Dieb und Auf-die-Füße-Treter.“ Ein Gutteil des Romans handelt vom Wettlauf zum Nordpol, den sich damals mehrere Forscher lieferten. Dass Peary letztlich dort war, ist unwahrscheinlich, nichtsdestotrotz zählen er und seine Frau Josephine zu den Pionieren der Arktisforschung.

Im Roman wendet sich der von der Hoffnung auf Ruhm Besessene, weil die Sache mit dem Nordpol nicht in die Gänge kommt, neben dem Diebstahl diverser Schätze der Inuit, bald auch der Erforschung Letzterer zu. Ausgerechnet ein deutscher Naturwissenschaftler bringt ihn auf die Idee, dass man es doch, zwecks Forscher-Ruhm-Maximierung, mit dem Untersuchen der „Rasse“ versuchen könnte. Das Schicksal von sechs Grönländern ist besiegelt. Sie werden mit dem Schiff nach New York gebracht, verspeisen dort, mangels Robben, alsbald einen frisch vom Hundefriseur gekommenen Pudel und führen sich insgesamt auf wie die „Wilden“, bevor sie an Lungenentzündung sterben.

Flaute im Bett

Wer aber sind die eigentlichen „Wilden“? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden und manchmal leider auch wie ein Running Gag durch Franzobels opulent erzählten Roman. Natürlich benehmen sich die Weißen ab Tag eins in Grönland daneben. Die Einheimischen halten die Neuankömmlinge für verrückt. Sie waschen sich mit Wasser und wundern sich, dass ihnen ständig kalt ist. Ja, diese Menschen sind so unrein, sie müssen sich sogar die Zähne putzen! Und das Schlimmste: Sie glauben, sie müssten die Welt verstehen, anstatt sie zu akzeptieren.

Den kulturellen Missverständnissen zwischen Indigenen und Amerikanern ringt der Autor viel Humor ab, man möchte sagen: zu viel. Es geht hier zu salopp zu, Franzobel ordnet seinen Gags insgesamt viel unter. Zu oft wird etwa, im Gegensatz zu den einschlägigen Freuden der Inuit, die „Flaute im Ehebett“ des Forscherpaares besprochen, die auch daher kommt, dass Peary, mit einer „Teilleistungsschwäche in Empathie“ behaftet ist. An anderer Stelle heißt es, er ähnle einem „Teletubby“. Franzobels Erzählfreude ist groß, er will verstanden werden, mit der Konsequenz, dass sich sein Roman manchmal wie ein Jugendbuch liest. Mehr Zurückhaltung, weniger Kalauer wären schön gewesen. Es geht hier um eine schmerzvolle Geschichte. Franzobel weiß das und erkennt es stellenweise mit sehr schönen Sprachbildern an. Etwa jenem vom Eis, das in New York zu dünn für die unglücklichen Grönländer ist – sie werden es bald knacken hören.

Franzobel:

„Hundert Wörter für Schnee“

Zsolnay.

525 Seiten.

28,80 Euro