Kindernazis und kalte Winter: Erinnerungen an ein Land in Trümmern

„Man saß viel beisammen in jenem dunklen und kalten Winter nach dem Krieg. Licht und Wärme schienen im Beisammensein vervielfacht. Es gab auch kaum andere Verbindungen zu den Menschen als: sie aufsuchen.“ Beinahe tröstende Worte fand der Schriftsteller Hans Weigel (1908–1991) in seinem 1951 erschienenen Roman Unvollendete Symphonie für das Wien der schwierigen Nachkriegszeit. Die Stadt lag in Trümmern, doch man spürte eine „unbekümmerte und sehr ursprüngliche Geselligkeit.“

Die Jahre nach dem Krieg, das Wien des Wiederaufbaus und der Besatzungszeit waren eine reiche literarische Inspirationsquelle, die mitunter zu internationalen Bestsellern führte, etwa zu Graham Greenes Der dritte Mann, erschienen 1950 (ein Jahr nach dem Film).

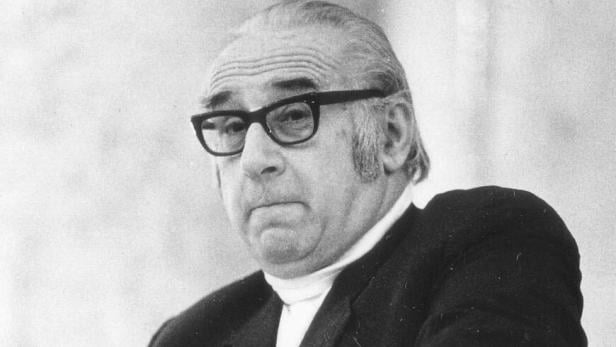

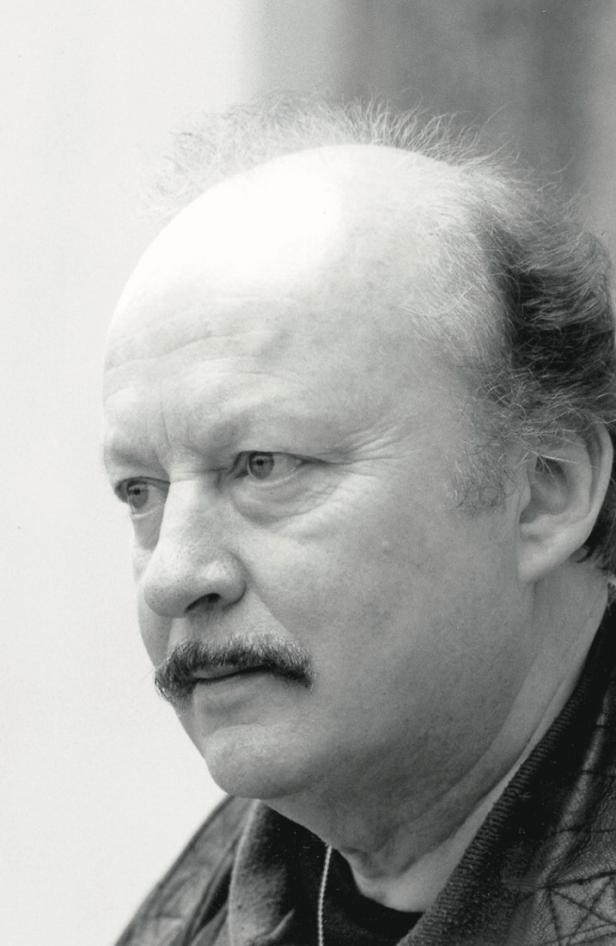

Milo Dor, Reinhard Federmann

Was dieser Engländer konnte, das konnten sie schon lange, befanden bald darauf die mittellosen Schriftsteller Milo Dor (1923–2005) und Reinhard Federmann (1923–1976). Im Gegensatz zu Greene lebten sie tatsächlich im Wien der Besatzungszeit und hatten mit literarisch anspruchsvollen Projekten wie Dors autobiografischem Roman „Tote auf Urlaub“ keinen Erfolg. Dor war als Mitglied einer Widerstandsgruppe in Belgrad von der Gestapo verhaftet, gefoltert und zur Zwangsarbeit nach Wien verschleppt worden, er schrieb darüber, doch ein Buch über Zwangsarbeit und Nationalsozialismus wollte lange Zeit kein österreichischer Verlag veröffentlichen. Also versuchte sich das Autorenduo im Genre des ambitionierten Unterhaltungsromans. Internationale Zone handelt von Schiebern, Schwarzhändlern, Unterweltlern und natürlich Spione im besetzten Nachkriegswien. Das Wien der Besatzungszeit spielt auch in Reinhard Federmanns historischem Roman Das Himmelreich der Lügner eine tragende Rolle. Das erstmals 1959 veröffentlichte Buch zeigt einen Querschnitt österreichischer Geschichte zwischen 1933 und 1956.

Von dieser Zeit erzählen auch Renate Welshs Kindheitsgeschichten Kieselsteine: Sie berichtet etwa vom eisigen Winter 1946, dem man im Westen Wiens beizukommen versuchte, in dem man im Lainzer Tiergarten Bäume fällte.

Ein Klassiker der Kindheitserinnerung an das Nachkriegs-Wien ist Christine Nöstlingers (1936–2018) Maikäfer, flieg!. Im unnachahmlich lakonischen Nöstlinger-Ton schildert sie den Einmarsch der Russen 1945 in Wien und ihre Freundschaft mit einem russisch-jüdischen Koch – einem Menschen in einer unmenschlichen Zeit.

Zeitgeschichte aus Kindersicht erzählt auch der Wiener Schriftsteller Andreas Okopenko (1930–2010) in seinem erschütternden Bericht Kindernazi, der 1945 einsetzt, als der Vater zu seinem 15-jährigen Buben sagt: „Heute darfst du noch ein Nazi sein und weinen über euern Zusammenbruch.“ In „Kindernazi“ beschreibt Okopenko, von 1945 bis 1939 rückwärts erzählend, seine Jugend während des Nationalsozialismus als „Pimpf“, als Mitglied des deutschen Jungvolkes. Ein „Kinderstar“ der Nazis, wie der Vater stolz erklärte. Scheinbar arglos beschreibt der Erzähler tagebuchartig seine Erlebnisse und es wird schnell klar, wie wesentlich Kinder für den Nationalsozialismus waren.

Verstörend ist auch Robert Neumanns Zeitgeschichte-Dokument Die Kinder von Wien, das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. In einem Kellergewölbe unter einem zerbombten Haus vegetieren der 13-jährige Jid, der das KZ überlebt hat, der 14-jährige Goy aus einem Kinderverschickungslager, die 15-jährige Gelegenheitsprostituierte Ewa, deren Freundin Ate, ehemals BDM-Führerin und der 7-jährige Curls neben einem kranken Baby vor sich hin. Die Not schweißt die Kinder zusammen, sie stehlen, hehlen und unterhalten sich in einer schwer zu fassenden Kunstsprache, die das Grauen dieser anarchischen Kindergruppe am Rande des Abgrundes unterstreicht. Der Schriftsteller und Parodist Robert Neumann (1897–1975), der 1936 nach England geflohen war, setzte seiner Heimat Wien damit ein Denkmal, das viele vor den Kopf stieß.

Vor Kurzem erschienen ist Martin Prinz’ Tatsachenroman Die letzten Tage, in dem er mittels Aussagen und Akten des Volksgerichtshofes von 1947 über die letzten Kriegswochen in Reichenau, Prein und Schwarzau berichtet, wo Kreisleiter Johann Braun sein höchstpersönliches Standgericht eingerichtet hatte.

2025 erstmals veröffentlicht wurden die literarischen Notizbücher der Schriftstellerin Friedl Benedikt (1916–1953), gewidmet ihrem Lebensmenschen Elias Canetti. Benedikt musste als Jüdin vor den Nazis flüchten. Im Sommer 1950 besuchte sie zum ersten Mal seit der Flucht wieder Österreich und ihr Elternhaus, die „arisierte“ Villa in der Himmelstraße 55 in Grinzing. Die Familie bekam ihr Haus nie mehr zurück, wie auch in jenem Buch nachzulesen ist, das Benedikts Neffe, der Kulturpublizist Ernst Strouhal herausgegeben hat: Das eindrucksvolle Zeitdokument Vier Schwestern.