Andrew Miller: Der Fluch des Krieges, der keinen mehr loslässt

Sie zählen bis heute zu den einprägsamsten Darstellungen des Krieges und seiner Schrecken: Die Gemälde und Radierungen, in denen der spanische Maler Francisco de Goya Napoleons Krieg in Spanien festgehaltem hat – und die unfassbare Grausamkeit, mit der die Soldaten dieses Land und seine Bewohner vernichteten.

Wer mit Andrew Millers Roman „Die Korrektur der Vergangenheit“ tief in diese Welt eintaucht, meint ständig, auf diese Bilder zu stoßen. Als hätte der Brite, der ein Meister des historischen Romans ist, versucht, genau den Schrecken, den sie auch heute, 200 Jahre später, noch erzeugen, zu reproduzieren.

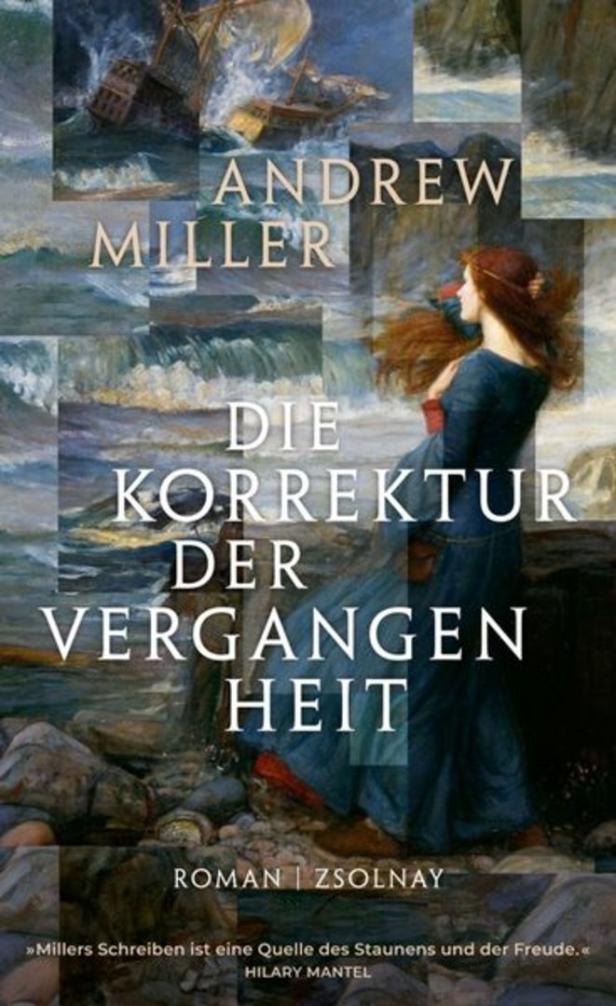

Andrew Miller: „Die Korrektur der Vergangenheit“

Zsolnay. 480 Seiten. 28 Euro

KURIER-Wertung: Fünf von fünf Sternen

Miller unternimmt auch diese Reise in die Geschichte nicht, um ein bisschen historisches Dekor rund um irgendeine Beziehungsgeschichte zu basteln. Er begibt sich auf eine Suche und meint, im Zeitalter Napoleons am ehesten fündig zu werden. Was macht Krieg mit Menschen, mit jenen, die ihn führen, jenen, die zu seinen Opfern werden und jenen, die sich mit ihm irgendwie arrangieren?

Ein britischer Offizier namens John ist Teil dieser längst entmenschten Soldateska, die nur noch ihren Trieben, ihrem Hunger und ihrer sinnlosen Wut folgend, in ein spanisches Dorf einfällt, und dort Kriegsverbrechen aller Art begeht. Diese Verbrechen werden ihn quer durch den ganzen Roman verfolgen – und das nicht nur bildlich, sondern ganz praktisch, in Form zweier Auftragskiller, die an ihm Rache üben sollen.

Daraus entwickelt sich eine Verfolgungsjagd quer durch das England des frühen 19. Jahrhunderts bis hinauf in die Einsamkeit der schottischen Inseln. Und diese Verfolgungsjagd watet förmlich durch Schlamm, Schmutz und Elend der Städte dieser Zeit. Man meint, den Gestank regelrecht riechen zu können.

Millers Porträt des Alltags dieser Zeit ist nicht nur tiefgreifend und bis ins Detail – etwa bei ärztlichen Therapien – recherchiert, es rückt einem das Leben dieser Menschen greifbar nahe. Zu diesem Leben gehören auch Grausamkeit und Brutalität des Überlebenskampfes, der sich in den Gräueltaten des Krieges spiegelt. Miller führt uns die Menschen dieser Zeit so plastisch vor Augen, dass die Entmenschlichung, die der Krieg an ihnen verübt, fühlbar wird. Als würden Goyas Bilder zum Leben erwachen.