Das Belvedere rückt die unvollendete "Braut" von Klimt in den Fokus

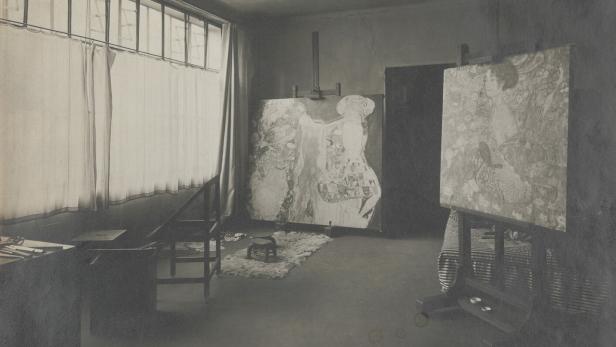

Blick in Klimts Atelier 1918: Das Bild "Die Braut" steht hinten.

Das Belvedere besitzt die weltweit größte Sammlung von Klimt-Gemälden. Ob dieser Befund stimmt, wenn man in Zollfreilager in Hongkong schaut, sei dahingestellt: Zahlreiche Top-Gemälde des Wiener Jugendstil-Idols landeten zuletzt dort.

An dem durch Restitutionen und private Vergleiche entfachten Klimt-Konjunkturaufschwung am globalen Kunstmarkt kann das Bundesmuseum nicht direkt partizipieren (sieht man einmal von der mäßig erfolgreichen Zerstückelung der „Kuss“-Ikone in digitale NFT-Zertifikate ab). Indirekt nutzt das Museum die Dynamik sehr wohl: Die Belvedere-Werkstätten sind Kompetenzzentrum für die Restaurierung und technische Analyse von Klimt-Gemälden, und so schicken private Eigentümer ihre Top-Werke gerne mal nach Wien. Das Museum darf diese im Austausch für die Serviceleistung dann öffentlich präsentieren.

Die bis 5. 10. laufende Sonderschau, die das letzte große unvollendete Klimt-Werk „Die Braut“ (1917/’18) in den Fokus rückt, ist im Rahmen solcher Arrangements zu sehen – allerdings ist das Bild, das sich beim Tod Klimts noch in dessen Atelier in der Feldmühlgasse in Hietzing befand, seit 2013 als Leihgabe der Klimt-Foundation ans Belvedere angedockt.

Gastspiel

Die genannte Stiftung, ein wichtiger Player im Klimt-industriellen Komplex, baut auf der Sammlung der Ursula Ucicky, Witwe des Regisseurs Gustav Ucicky, auf. Dieser hatte – als unehelicher Sohn Klimts – eine große Sammlung zusammengetragen, dabei aber teils auch die Notlage jüdischer Sammler ausgenutzt. Bei zwei kapitalen Werken einigte sich die Stiftung später auf einen Vergleich mit Erben, was Ansprüche Letzterer befriedigte, aber auch die Kassen der Stiftung füllte. Diese kümmert sich damit seitdem um Leihgaben, Ausstellungen sowie den Erwerb von Klimt-Archivalien. Mit der Geschichte Ucickys, der u. a. den NS-Propagandafilm „Heimkehr“ gedreht hatte, geht die Stiftung, höflich gesagt , zurückhaltend um – im Belvedere wurde erst nach einem kritischen Bericht der Presse ein überarbeiteter Wandtext hinzugefügt.

Die Schau im Oberen Belvedere mit vielen Foto-Wandtapeten ist zwar recht dünn ausgerollt, aber doch ein gutes Angebot für alle, die sich gern in Klimts Lebenswelt und seinen Arbeitsprozess vertiefen. Im ersten Raum empfangen Zeitgenossen, die mit Klimt zu tun hatten und ihn – u. a. auch für Fitnessübungen – besuchten. Noch näher an Klimt sind die Seiten aus einem Notizbuch, das von der Stiftung erworben wurde und vorbereitende Skizzen zeigt. Die Deutung des Figuren-Arrangements bleibt freilich vage – zumal der Titel „Die Braut“ nicht von Klimt selbst stammt.

Sandra Tretter, wissenschaftliche Leiterin der Klimt-Foundation, legt eine Verbindung zu Arthur Schnitzlers Novelle „Die Braut“ nahe, in der sich eine junge Frau zwischen einem impulsiven, triebgesteuerten Leben und einem Heiratsantrag zu entschieden hat. Der Literat und der Maler kannten einander, doch wer hier wen beeinflusste, bleibt Spekulation.

Kommentare