Balanceakte gegen die Ungerechtigkeit im Museum der Moderne

Man kann sich „kulturelle Aneignung“ als Straße vorstellen. Der Verkehr läuft darauf immer in zwei Richtungen, aber nicht im selben Ausmaß: Die dominanten Akteure – meist weiß – exportieren auf mehrspurig dahinrollenden Lastern allerlei Rohstoffe (Mode, Musik, ehemals „primitiv“ genannte Kunst) und verleiben sie der eigenen Kultur ein (Ethno-Chic, Rock ’n’ Roll, Picasso-Gemälde). Im gegenwärtigen Diskurs (Stichworte: „Postkolonialismus“, „Identitätspolitik“) hat der Begriff daher einen schlechten Ruf.

Der britisch-nigerianische Künstler Yinka Shonibare CBE, dem das Museum der Moderne (MdM) am Salzburger Mönchsberg bis 12. 9. eine große Werkschau ausrichtet, ist dagegen seit gut 30 Jahren auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Und er hat großen Anteil daran, dass diese verbreitert und ausgebaut wurde – ohne dass er dabei den Verkehr in beide Richtungen blockieren oder grundsätzlich infrage stellen würde.

Im System angekommen

Der 1962 in London geborene und in Lagos aufgewachsene Shonibare ist ein populärer und arrivierter Künstler. Dass er seinen Namen mit dem Zusatz „CBE“ genannt wissen will, ist signifikant: Der Titel „Commander of the Order of the British Empire“, den er Ende 2018 verliehen bekam, signalisiert, dass es ihm gelungen ist, ins Innere jenes Systems vorzudringen, dessen Kolonialgeschichte er unablässig torpediert.

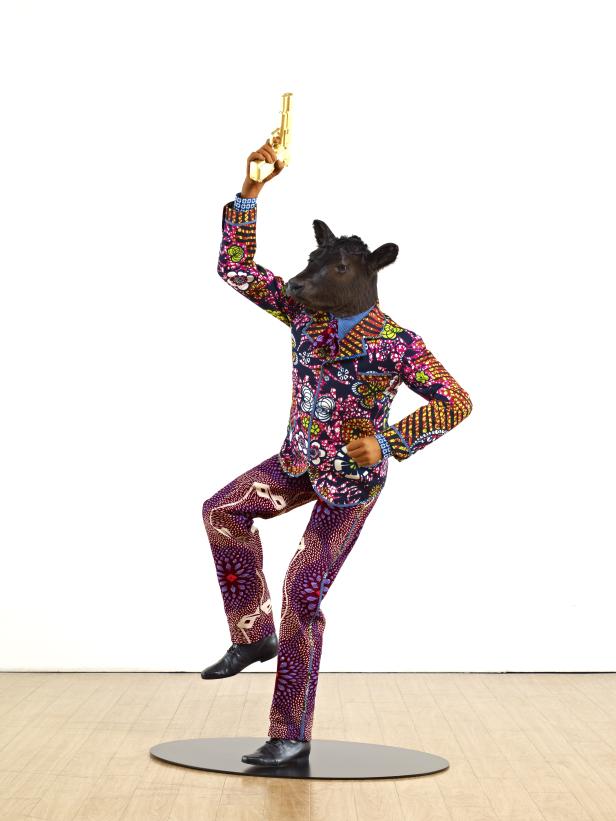

Shonibares Attacken kommen allerdings bunt, verspielt und karnevalesk daher: Sein Markenzeichen sind die farbenfrohen Stoffe, die als typisch für Westafrika gelten, tatsächlich aber eine Erfindung von Niederländern sind, die sich im 19. Jahrhundert anschickten, indonesische Batikmuster mit industriellen Wachsdruck-Verfahren zu imitieren – daher der Name „Dutch Wax“.

Shonibare schneidert aus diesem Stoff Rokoko-Gewänder und kleidet Figuren damit ein: Eine klassische Justitia-Statue bekommt ebenso ein buntes Gewand verpasst wie eine Menschenfigur mit Kalbskopf, deren Pose an die „Allegorie der Freiheit auf den Barrikaden“ erinnert. Im titelgebenden Arrangement „End of Empire“ (Ende des Imperiums) sitzen zwei Herren mit Globen statt Köpfen auf einer Schaukel, im Film „Un Ballo in Maschera“ (Maskenball) tanzt eine Festgesellschaft in „Dutch Wax“.

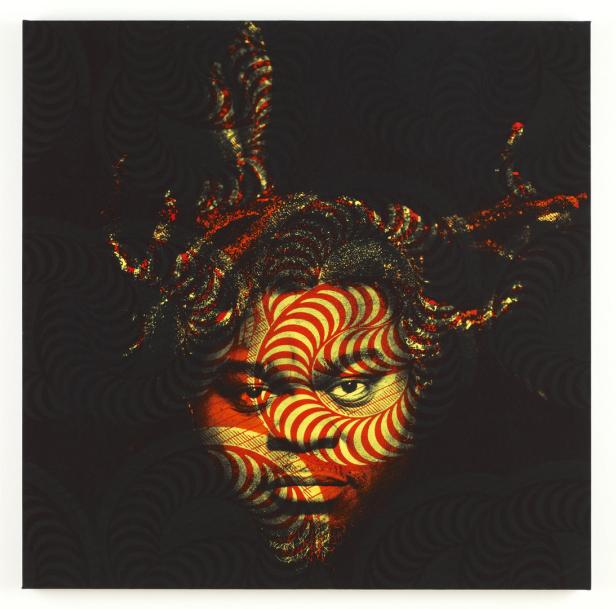

Shonibare macht kein Hehl daraus, dass ihn die westliche und speziell die britische Bildtradition fasziniert: Für eine Fotoserie, die ursprünglich in der Londoner U-Bahn affichiert wurde, inszenierte er sich als schwarzer Dandy und nahm Anleihen bei William Hogarth. Viele weitere Zitate machen das Anliegen, Afrika endlich einen Platz am Tisch zukommen zu lassen, für westliches Publikum deutlich lesbar.

Rauerer Wind

Die Ausstellung „The World Is White No Longer“ am MdM-Standort Rupertinum, die Shonibares Schau sehr gut ergänzt, zeigt aber, dass sich die Tonlage in jüngerer Zeit stark geändert hat: „Wir wollen keine Maskenbälle und keine Salons“, singt da etwa ein „Chor der Subalternen“ in einer Videoarbeit der Chilenin Voluspa Jarpa, die den Titel „Emanzipatorische Oper“ trägt. Im Gefolge von „Black Lives Matter“ und scharf geführter Identitätspolitik-Debatten sieht Shonibares Kunst da fast schon angepasst aus.

Voluspa Jarpa, The Emancipating Opera (Videostill), 2019

Video

Courtesy the artist und mor charpentier, Paris

© Voluspa Jarpa und mor charpentier, Paris

Foto: Voluspa Jarpa

Viele Werke in der Rupertinum-Schau, teilweise schon älteren Datums, erweisen sich dagegen als anschlussfähiger an die Gegenwart – etwa Alfredo Jaars Dokumentation der verschleppten Reaktion auf den Genozid in Ruanda 1994. Oder Adrian Pipers bedrückende Installation, die in Videoboxen zwei Perspektiven auf die Misshandlung des Afroamerikaners Rodney King 1991 vermittelt. Als Gesamtpaket gelingt es den Ausstellungen aber, einen historischen Abriss jener Kunst zu vermitteln, die sich mit globalem Ungleichgewicht und dessen Bekämpfung befasst. Dabei führen viele Straßen nach Rom, nach London oder nach Lagos – und der Weg erscheint zunehmend in beide Richtungen offen.

Kommentare