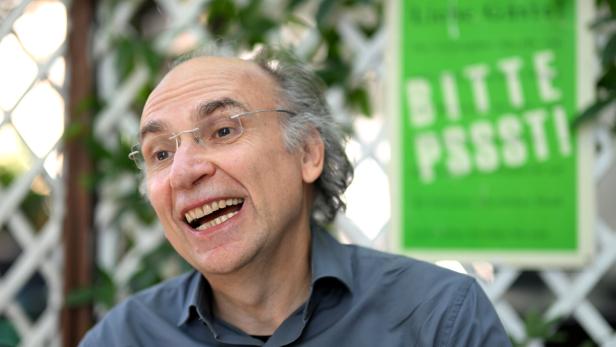

Autor Dimitré Dinev: "Wahrscheinlich war ich zu unterhaltsam"

„Engelszungen“ hieß der Roman, in dem Dimitré Dinev die Geschichte von Svetljo und Iskren aus Plowdiw erzählte, die nach ihrer Flucht aus Bulgarien in Wien strandeten. Dimitré Dinev, 1968 in Plowdiw geboren, hat selbst eine abenteuerliche Geschichte hinter sich, die er in den berühmt gewordenen „Engelszungen“ verarbeitete. Mehr als 20 Jahre ist dieser große Erfolg her.

Jetzt ist Dinev mit „Zeit der Mutigen“ zurück. Auch hier geht es um eine Familiengeschichte, erzählt über Jahrzehnte hinweg. Eine reine Biografie ist der Roman aber mitnichten. Wie viel Dinev steckt darin? Der Schriftsteller bleibt vage. In gewisser Weise sei „jedes Wort Dinev“. Aber natürlich ist das vermeintlich Authentische auch eine Frage des guten Handwerks. Die 1.152 Seiten des Romans hat er übrigens mit der Hand geschrieben.

KURIER: Ihr Erfolg „Engelszungen“ ist 23 Jahre her. Was haben Sie seither gemacht? Haben Sie so lange am neuen Roman gearbeitet?

Dimitré Dinev: An „Zeit der Mutigen“ habe ich tatsächlich lange gearbeitet. 13 Jahre sind seit dem ersten Wort, das ich geschrieben habe, vergangen. Auch wenn ich nicht ununterbrochen geschrieben habe: Dieses Buch hat mich die ganze Zeit geprüft. Es hat meine Einstellung zum Schreiben geprüft, meine Lebensweise. Es hat mich als Mensch infrage gestellt. Es war ein Gegenüber, das mich immer gefragt hat: Schaffst du das?

Wovon lebt man, wenn man 13 Jahre an einem Roman schreibt?

Einen solchen Roman zu schreiben, ist eine existenzielle Bedrohung. Man bekommt vielleicht hin und wieder ein Stipendium, aber für so ein Projekt braucht man eine Menge. Ich habe dazwischen ein paar Theaterstücke geschrieben. Das Geld war aber auch bald weg. Eine große Hilfe war meine Frau, die sehr viel abgefedert hat.

War Ihnen von Anfang an bewusst, dass Sie einen 1.000-Seiten-Roman schreiben werden?

Nicht in dem Ausmaß. Obwohl diese Größe im Ästhetischen und vom Handwerklichen her erstrebenswert ist. Für mich ist es die größte Kunst im Schreiben, die Spannung über so viele Seiten zu halten. Nicht umsonst schreiben die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen um die 300 Seiten. Mir war auch klar, dass so eine Intensität nicht innerhalb von zwei, drei Jahren zu schaffen ist. Hätte ich so einen Umfang in drei Jahren bewältigt, wäre ich vermutlich jetzt tot. Dieses intensive Schreiben macht einen fertig. Dazu kommt: Wenn man ein Jahrzehnt an einem Text arbeitet, dann begegnet man seinem jüngeren Ich. Man reibt sich daran und misst sich damit. Und oft macht man die Erfahrung, dass man mit den Jahren nicht in allem gescheiter und besser geworden ist. Das muss man erst verkraften. Man führt die ganze Zeit einen Dialog mit sich selbst und erlebt das eigene Vergehen, auch das eigene Älterwerden. So etwas erlebt man nicht mit einem 300-Seiten-Roman.

In „Engelszungen“ steckt sehr viel Persönliches, nicht zuletzt Ihre Flucht nach Österreich. Wie viel Dinev steckt in „Zeit der Mutigen“?

Im Idealfall soll die Leserin, der Leser immer glauben, dass es sich um eine gelebte Geschichte handelt. Wenn das der Fall ist, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Es geht um Wahrhaftigkeit. Und natürlich ist das Schreiben auch ein Geschäft mit den eigenen Erfahrungen. Ich habe das Glück, dass ich viel Unterschiedliches erfahren durfte. So bin ich tatsächlich in einer magischen Welt aufgewachsen, weil meine Großmutter Wunderheilerin war.

Die erzählte Zeit des Romans geht über hundert Jahre bis in die frühen 90er. Aber eigentlich reicht sie bis in unsere Zeit. Etwa, wenn Sie von der Verharmlosung von als links punziertem Terror schreiben.

Man muss die Wurzel des Übels sichtbar machen. Etwa, als nach der Wende der KGB mit gefälschten Wahlergebnissen und Fake News die Geschicke gelenkt hat. Andere Geheimdienste haben vom KGB gelernt. Sie unterstützen Diktatoren, sie vergiften das Bewusstsein der Menschen mit Lügen. Ich wollte in meinem Roman zeigen, woher das kommt. Und auf die falschen Einteilungen von links und rechts hinweisen. Ich habe im Kommunismus gelebt. Das war ein faschistisches System. Die richtigen Linken, das waren die Anarchisten, die sind alle umgebracht worden. Ein Kommunismus ohne Humanismus ist Faschismus. Da gibt’s keine Diskussion.

Bereitet es Ihnen Sorge, dass sich der russische Geheimdienst in Wien sehr wohlzufühlen scheint?

Natürlich, ich habe mich zeitversetzt gefühlt. Ich bin von diesen Leuten und diesem Regime weggegangen. Plötzlich war alles wieder so präsent und so nah.

Der Journalist Christo Grosew, ein Vertrauter des ermordeten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny, musste Wien verlassen, weil er hier nicht mehr sicher war.

Er kann in Europa nicht geschützt werden. Und ich weiß nicht, wie lange er in Amerika noch sicher ist. Es schaut nicht gut aus. Ich fühle mich irgendwie in der Verantwortung. Vielleicht haben ich und meine Kolleginnen und Kollegen, die aus den Ländern des Einflussbereiches der ehemaligen UdSSR in den Westen kamen, zu schnell damit abgeschlossen. Vielleicht hätten wir viel intensiver warnen müssen, dass man sich mit den Geheimdiensten auf kein Geschäft einlassen soll, auf keiner Ebene. Dass es wirklich ihr einziges Ziel ist, Menschenleben zu korrumpieren und zu vernichten. Die Staatssicherheitsdienste haben nach der Wende das ganze vom Volk gestohlene Vermögen für die kommunistische Elite gerettet. Viele ihrer Mitglieder sind Oligarchen geworden. Manche sind richtig kriminell. Viele verbinden beides gut. Als ich hörte, dass einer aus den Reihen des KGB, nämlich Putin, Präsident geworden ist, wurde ich gleich unruhig.

Vielleicht haben Sie nicht deutlich genug gewarnt, weil Sie das Gefühl hatten, Sie sind hier in Sicherheit?

Ich habe gewarnt, aber wahrscheinlich war ich zu unterhaltsam. Der Humor hat mir ja mein Wesen bewahrt im Kommunismus. Über den Humor habe ich als menschliches Wesen überlebt. Der Humor rettet das Individuum, aber wenn es darum geht, eine Gefahr zu vermitteln, dann könnte es passieren, dass man etwas verniedlicht, in dem man sich darüber lustig macht. Ich glaube, da ist dialektisch ein bisschen etwas schiefgelaufen. Natürlich sind viele dieser Geheimdienstler sehr mittelmäßig. Aber vielleicht hätte man diese Mittelmäßigkeit und Beschränktheit anders darstellen sollen. Es waren ja auch Hitler und Goebbels mittelmäßig. Sie waren keine großen Geister. Und wir haben uns über die Geheimdienste lustig gemacht. Dadurch haben wir vielleicht bewirkt, dass man sie nicht genügend ernst nahm. Wir haben uns lustig gemacht, um uns zu retten.

Warum, glauben Sie, haben sich im Lauf der Geschichte so viele Intellektuelle von den russischen Kommunisten vereinnahmen lassen?

Viele wurden gekauft, auf die eine oder andere Weise, um die Lebensweise zu propagieren. Die, die daran glaubten, wurden vom KGB „die nützlichen Idioten“ genannt.

Später haben sich viele Intellektuelle, etwa Sartre, unter dem Siegel einer angeblichen Arbeiterrevolution auch in den Dienst der Islamischen Revolution gestellt. Die Folgen spüren wir heute noch, etwa im linken Antisemitismus.

Ja, und ich glaube, dass das meiste, was uns heute ausmacht und lenkt, im 20. Jahrhundert passiert ist. Insbesondere die große Grausamkeit, mit der Volksgruppen vernichtet wurden. Das war ein stiftender Moment für unser Menschsein. Wir müssen uns immer wieder damit auseinandersetzen und uns fragen: Wo war dieser Moment, wo uns alles entglitten ist?

Man könnte auf den Gedanken kommen, dass die Menschen nicht aus der Geschichte lernen.

Und doch gibt es einige, denen das sehr wohl gelingt. Das Schöne ist, es braucht nur wenige, um uns als Menschen zu retten. Im Judentum gibt es diese Geschichte von den sechsunddreißig Gerechten, derentwegen Gott die Welt trotz allem nicht untergehen lässt. Das ist eine interessante Art zu denken. Würden wir aber annehmen, dass wir aus der Geschichte nichts lernen und erst ihr Ende abwarten müssen, um zu erfahren, wer recht hat und wer nicht: Das wäre absurd! Gerechtigkeit soll man jederzeit einfordern und sich nicht auf später vertrösten lassen. Ich glaube, dass wir am meisten von anderen Menschen lernen. Wir vergessen das nur manchmal.

Fluchtgeschichte

Dimitré Dinev wurde 1968 in Plowdiw, Bulgarien geboren. 1990 floh er nach Österreich. Er studierte in Wien Philosophie und verdingte sich auf Baustellen sowie als Gärtner und Kellner.

Engelszungen

Seit 1991 schreibt Dinev auf Deutsch Drehbücher, Erzählungen, Stücke und Essays. Den Durchbruch schaffte er 2003 mit dem Roman „Engelszungen“.

Zeit der Mutigen

Am Vorabend des Ersten Weltkriegs will das Dienstmädchen Eva ihrem Leben in der Donau ein Ende setzen. Stattdessen wird sie in die Arme eines Leutnants gespült. Dinev erzählt in „Zeit der Mutigen“ von entlang der Donau verflochtenen Schicksalen dreier Familien. Kein&Aber, 1.152 Seiten, 37,95 €

Kommentare