Am Webstuhl der Erinnerung: Belvedere zeigt Louise Bourgeois

Die Riesenspinne ist auch da, man muss sie allerdings suchen: Sie versteckt sich als Teil neuen Outdoor-Programms im Belvedere-Garten. Mit Monumentalskulpturen des Tiers hat sich Louise Bourgeois im breiteren Bewusstsein (und in den Hochpreislisten des Kunstmarkts) festgesetzt. Dabei ist die Künstlerin, die 2010 hochbetagt in New York starb, weniger durch solche Markenzeichen zu definieren als durch das feine Gewebe, das sich in ihrem Werk entspinnt: Alles hat hier irgendwie mit allem zu tun, Fäden ziehen sich über weite Distanzen hin, Motive tauchen auf, mutieren, verschwinden wieder.

➤ Mehr dazu: 38 Millionen Euro für "Spider" von Louise Bourgeois

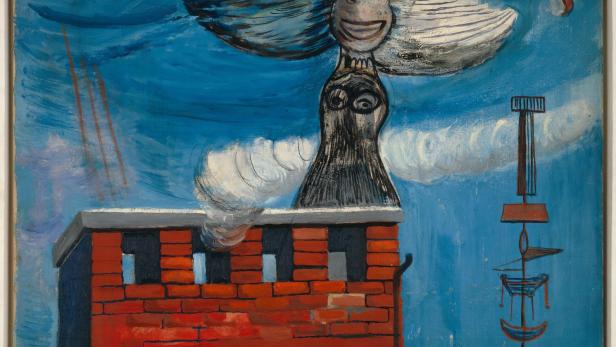

Das Belvedere bietet dem Publikum in Österreich nun erstmals seit langer Zeit die Gelegenheit, in den Kosmos einer der zentralen Künstlerinnen des 20. und frühen 21. Jahrhunderts einzutauchen. Der Einstieg dazu erfolgt gewissermaßen durch die Hintertür: Die Gemälde, die Bourgeois nach ihrer Übersiedlung von Frankreich nach New York 1938 bis zum Jahr 1949 malte, sind das „Rückgrat“ der Erzählung, die sich entlang der Raumfluchten des Unteren Belvedere erstreckt.

Vorspiel in New York

Wenngleich sich die Bilder, die im Vorjahr in einer auf Bourgeois’ Malerei fokussierten Ausstellung des New Yorker Metropolitan-Museums gezeigt wurden, in Wien wiederfinden, sei die Schau mit dem Titel „Unbeirrbarer Widerstand“ keine Übernahme der Met-Schau, betonen die Kuratorinnen Sabine Fellner und Johanna Hofer: Das Ziel der Wiener Schau sei, die Gemälde in den Kontext des Gesamt-Oeuvres zu stellen.

Gleich im Auftaktsaal gelingt das entlang des Motivs des frei stehenden Hauses, das gleich in mehreren Gemälden der Zeit um 1940 auftaucht, aber auch in einer 50 Jahre später entstandenen „Zelle“: In dieser Installation steht ein marmornes Modellhaus innerhalb eines Käfigs, über dessen Eingang die Klinge einer Guillotine hängt.

Der Werktitel („Choisy“) identifiziert das Haus als jenes Gebäude, in dem Bourgeois ihre Kindheit verbrachte. Durch die Heirat mit dem Kunsthistoriker Robert Goldwater und die gemeinsame Übersiedlung in die USA machte sie später, analog zum Fallbeil, einen Schnitt.

Die Kindheit und die Rolle des Elternhauses zwischen Heimat und Folterkäfig (der Vater unterhielt mit der Hauslehrerin eine Affäre, die Mutter litt an Folgen der Spanischen Grippe und starb früh) sollten aber in Bourgeois’ Werk bis zuletzt nachhallen. Nach dem Tod des Vaters lange in psychoanalytischer Behandlung, bezeichnete Bourgeois ihre Objekte als notwendige Instrumente bei der Aufarbeitung ihrer Traumata: „Freud und Lacan waren an Worten interessiert, und das allein hat für mich nicht funktioniert“, heißt es in einem der erhellenden Zitate, die an den Wänden der Schau als Leitplanken fungieren.

Nicht nur biografisch

Eine biografische Deutungsbrille birgt allerdings auch stets die Gefahr der Verengung des Blicks. Die Kunstgeschichtsschreibung über Frauen hat davon nicht immer profitiert (siehe auch: Frida Kahlo).

Die Belvedere-Schau thematisiert einige von Bourgeois’ künstlerischen Wahlverwandtschaften zumindest im Katalog; im Saal selbst legt der Parcours immer wieder nahe, den Blick stärker auf das Formale zu lenken.

Wie einfallsreich die Künstlerin darin war, Motive weiterzudenken, sieht man da etwa anhand der Spiralform, die laut Bourgeois für „Zerbrechlichkeit im offenen Raum“ steht. Sie begegnet in verschiedenen Varianten – als Grafik und hängendes Objekt, als Spinnenkörper. Auch die Wendeltreppe, die Bourgeois einst aus ihrem Atelier aus- und 2008 in „The Last Climb“, ihre letzte Zellen-Installation, einbauen ließ, ist eine Spirale: Im Belvedere schraubt sie sich zum barocken Deckengemälde empor, als wäre sie für diesen Ort geschaffen - als Apotheose einer der ganz Großen.

Kommentare