Der fast letzte Pfeifenbauer Österreichs: "Bin ein Einzelkämpfer"

Ludwig Lorenz aus Tirol fertigt in dritter Generation. Auf was es ankommt, das beste Holz und - ist es das "gesunde Rauchen"?

Rauchen ist ungesund. Es trotzdem zu tun, verzeiht man am ehesten dem Pfeiferaucher. Einem wie Ludwig Lorenz etwa. „Pfeiferauchen, das ist ein Ritual“, erklärt er und lächelt. Seine Stimme gluckert wie ein sprudelnder Bergbach, wenn er erzählt. So lebendig. Das ist die Freude am Genuss. Stopfen, Anzünden, Einrauchen, Rauchen, das ist sein Ritual. Der Mann aus Götzens in Tirol pafft aber nicht nur. Er baut auch. In seiner Werkstatt steht er an Bohrer und Säge, schwingt die Fräse und die Feile, raspelt, schnitzt und schleift. Lorenz ist einer der letzten Pfeifenbauer Österreichs. Bis zu 200 Unikate stellt er pro Jahr her. „Ich bin Pfeifenmacher in der dritten Generation“, erklärt er. Ein Einzelkämpfer in einem aussterbenden Gewerbe.

In der Werkstatt: Pfeifenbauer Ludwig Lorenz

©pfeifendesign ludwig lorenzFamiliensache

Anno dazumal gehörte die Pfeife beim Mannsbild noch zur Grundausstattung. Lorenz’ Großvater produzierte ab 1886 im monarchistischen Königsberg an der Eger (heute Tschechien), sein Vater eröffnete in den Nachkriegsjahren zusätzlich ein Fachgeschäft, 1985 übernahm es der junge Lorenz. Heute ist der 63 Jahre alt, graues Haar, schmale Augen, verschmitztes Lächeln. Wenn er während der Arbeit über Stunden ein Pfeifchen raucht, ausgehen lässt, wieder anmacht, stoßen kleine Rauchwölkchen aus seiner Nase. Die Pfeife, die er in der Werkstatt benutzt, ist ein bisschen länger, damit ihm der Qualm nicht in die Augen steigt.

„Es ist eine meditative Angelegenheit“, sagt Lorenz übers Pfeiferauchen, „es ist nicht wie bei der Zigarette, schnell durchziehen und wegschmeißen. Man klinkt sich aus, entkommt der Alltagshektik. Es ist wie eine Auszeit, man zieht sich zurück, beschäftigt sich ausschließlich mit dem Genuss. Und man muss sich Zeit nehmen dafür: Bis zu einer dreiviertel Stunde zieht man an einer Pfeife.“

Mit Bruchlinie: Drei Modelle mit Naturkante, von Lorenz-Pfeifen

©pfeifendesign ludwig lorenzDie Glut soll glimmen

An dieser Stelle sei es nochmals erwähnt: Wer raucht, riskiert Schaden an seiner Gesundheit. Wobei dem Pfeiferauchen ja zusätzlich zu Genuss und Gemütlichkeit ein besonderes Image anhaftet: dass es nämlich das „gesunde“ Rauchen sei. Das hält sich hartnäckig, bleibt aber immer noch ein Irrtum. Selbst wenn Lorenz auf Opa und Vater verweist, die trotz Tabaks ein stolzes Alter erreicht hätten.

Die Kunst des Pfeiferauchens ist es, die Balance zwischen heiß und kalt zu finden. Das bedeutet, nicht zu schnell oder stark zu ziehen, weil sonst die Glut zu sehr erhitzt, was die Pfeife beschädigt und den inhalierten Rauch unangenehm scharf und heiß macht. Sie sollte glimmen, sodass sie gerade nicht erlischt. Dafür sollte der Raucher sanft und gleichmäßig an der Pfeife ziehen, damit alle Aromen sich entfalten.

Mais und Meerschaum

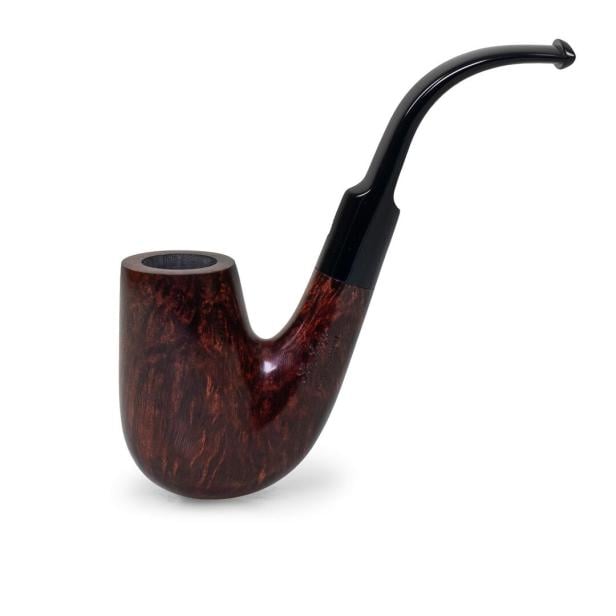

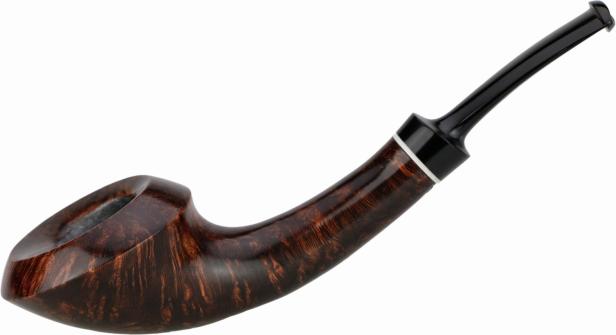

Pfeife ist jedoch nicht gleich Pfeife. Und zwar in Form wie Material. Es gibt sie gerade wie ein Lineal, was einen sportlicheren Eindruck ergibt, dann markant gekrümmt, weiters halbgebogen, was eleganter wirkt, mit langem (praktisch beim Lesen und lässt den Rauch kühler werden ) oder kurzem Stiehl (Achtung: heiß), mit Filter oder ganz ohne jede Sperenzchen.

Was das Material angeht, kann eine Pfeife aus Keramik sein, es gibt günstige Maiskolbenpfeifen (Corn Cubs) oder Meerschaumpfeifen in edlem Weiß. Der Naturmeerschaum kommt vor allem aus der Türkei, nahe Ekisehir in Anatolien, wo die Pfeifen produziert werden. Die Türkei hat inzwischen verboten, die Schaumblöcke ins Ausland auszuführen.

Goldstandard Bruyère-Holz

Vor allem führt aber an Bruyère-Pfeifen kein Weg vorbei. Das Holz der Baumheide, oder besser gesagt seiner Wurzelknolle, wird am häufigsten zur Herstellung verwendet. Es ist auch jenes Holz, das Ludwig Lorenz verarbeitet. „Es bietet wenig Angriffsfläche für die Glut und ist mit seiner Maserung gleichzeitig sehr schön.“

Aus der fußballgroßen Knolle wird das Material herausgeschnitten, anschließend 24 Stunden in Wasser gekocht, um das Harz loszuwerden und geschmacksneutral zu machen. In Pfeifen aus Olivenholz ist das oft nicht der Fall, bei Bruyère dagegen schmeckt man später tatsächlich den Tabak. „Die helle Farbe ist zusätzlich ein Vorteil“, erklärt Lorenz. „Man kann es dunkler beizen oder in allen möglichen Farben, schön poliert sieht es toll aus.“

Totenkopfpfeife: Schnitzarbeit von Ludwig Lorenz

©pfeifendesign ludwig lorenzKunsthandwerk

In 30 bis 40 Arbeitsschritten fertigt der Tiroler (pfeifen-lorenz.com)jede Pfeife. Drei Stunden steht er pro Stück in der Werkstatt. Gelernt hat Lorenz eigentlich Holzbildhauer. Das merkt man. Auch ausgefallene Kreationen hat er im Talon, geschnitzt, gefräst, mit Naturkante, Standpfeifen, Totenköpfe in Pfeifenform, alles Handarbeit.

„Eine Pfeife zu bauen ist eine Gratwanderung, halb Kunsthandwerk, halb Herstellung eines Gebrauchsgegenstands“, sagt Lorenz über sein Metier. Die Art wie er spricht, bedächtig und mit Sorgfalt, spiegelt sich in seinem Werk wieder. „Aus dem Holzstück und seiner Maserung das schönste Ergebnis herauszuholen, ist die eigentliche Arbeit.“ Mit dieser Denkweise startet er den Bandschleifer und erarbeitet geschickt die harmonische Form, das gewünschte Design. Präzisionsarbeit.

Für milden Geschmack: Doppelfilterpfeifen aus dem Hause Lorenz

©pfeifendesign ludwig lorenzZitronig bis nussig

Lorenz’ Vater ging sogar unter die Erfinder: In den Fünfzigern hat er die Doppelfilterpfeife erfunden: Ein Filter steckt im Holm, dazu ein Filterplättchen im Unterteil des abschraubbaren Pfeifenkopfs. Ergebnis ist, dass der Tabak relativ mild schmeckt. Wer das mag.

Während Bruyère die Holzwahl Nr. 1 bleibt, hat sich beim Mundstück mehr getan. Ganz früher war es aus Kuhhorn, später aus Para-Kautschuk, dem Milchsaft des Gummibaums. Doch im UV-Licht oxidierte dieses schnell, das Stück verfärbt sich unansehnlich. Heute setzt man auf Acryl.

Den Tabak stopft man unten locker, nach oben hin fester. Sorten gibt es unzählige, von herb bis aromatisch, von zitronig und kirschig bis vanillig und nussig. „Geraucht wird so lange, bis nur noch Asche aus der Pfeife fällt.“

Ob noch junge Pfeifenfreunde nachkommen, bei diesem antiquierten Rauchgenuss?

„Es ist ein gemütlicher Menschenschlag, der zur Pfeife greift. Mit 20 in der Disco mit Pfeife im Mund, das wäre schräg“, sagt Ludwig Lorenz und lacht. Trotzdem: „Ich habe das Gefühl, dass für jene, die uns verlassen, neue Pfeifenraucher nachkommen.“

Er bleibt für alle einer der letzten Mohikaner seines Faches, während andere, wie der Wiener Traditionsbetrieb Strambach (Christoph Waltz rauchte in „Inglourious Basterds“ eine ihrer Calabash-Pfeifen) nach 110 Jahren ihre Pforten schlossen. Lorenz sendet weiter Rauchzeichen. „Ich bin halt ein Einzelkämpfer.“

Kommentare