Ein geniales Duo, das an der Staatsoper zerbrach

Die Staatsoper in den 1920er-Jahren. Im Stil der Neorenaissance errichtet, gilt sie als eine der schönsten Bauten der Wiener Ringstraße

Es ist schwer, die beiden Architekten August Sicard von Sicardsburg und Eduard van der Nüll getrennt zu betrachten. Galt doch ihre Arbeitsweise als nahezu symbiotisch. Sicardsburg übernahm den architektonischen, technisch-konstruktiven, van der Nüll den künstlerischen Teil, die Außenerscheinung, dekorative Ausgestaltung und Innendekoration. Das kongeniale Duo, heute von Experten durchaus als Wegbereiter der modernen österreichischen Architektur genannt, zählte zu den bedeutendsten Architekten der frühen Ringstraßenära.

Wenn alljährlich beim Opernball das Tanzbein geschwungen wird, käme niemand auf die Idee, den architektonischen Wert des Gebäudes infrage zu stellen. Und doch war es ausgerechnet ihr Opus magnum, die Wiener Hofoper, das ihnen zum tödlichen Verhängnis wurde.

Triumph und Niederlage

Der eigentliche Höhepunkt ihres Schaffens war zugleich auch ihre größte persönliche Niederlage. 1860 gewannen sie die Ausschreibung für den Bau der Wiener Hofoper, die heutige Staatsoper. Kaiser Franz Joseph höchstpersönlich hatte den Bauplatz am Ring ausgesucht. Das Projekt stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Neben ständigen baulichen Verzögerungen, allein die Fundierung des Grundes dauerte über ein Jahr, hatten Sicardsburg und van der Nüll auch mit großen organisatorischen Schwierigkeiten seitens des Baukomitees zu kämpfen.

... Sicardsburg bei der Oper in Zusammenarbeit mit dem Direktor des Allgemeinen Krankenhauses eine Zentralheizungs- und Belüftungsanlage entwickelte, die mit einer Dampfmaschine betrieben und für die damalige Zeit bahnbrechend war?

... der Bau der Oper sechs Mio. Gulden (heute etwa 70 Mio. Euro) gekostet hat?

... bereits im Jahre 1875 zwei Straßen nach ihnen benannt wurden, die Siccardsburggasse und die Van-der-Nüll-Gasse, beide in unmittelbarer Nähe im 10. Wiener Gemeindebezirk?

Überfordert mit der Großbaustelle

Dieses war mit der Dimension und der Ausführung der Großbaustelle schlicht überfordert. Die Trägheit des österreichischen Beamtenapparats tat ihr Übriges. Dazu kamen die teils widersprüchlichen Vorstellungen der beiden Auftraggeber – die staatlichen Behörden auf der einen, das Operndirektorium auf der anderen Seite. So hatte etwa Operndirektor Franz von Dingelstedt bereits in der Endphase des Baus die glorreiche Idee, für sich eine Direktorenwohnung zu fordern. Am schlimmsten wirkte sich jedoch die öffentliche Kritik am Bau selbst aus.

Die Oper wurde während des Baus als "versunkene Kiste" verunglimpft

Das Unglück nahm damit seinen Lauf, dass das Straßenniveau um einen Meter angehoben wurde, nachdem der Bau bereits begonnen war. Sicardsburg und van der Nüll hatten erfolglos dagegen protestiert. Dadurch schien die Oper zu tief in der Erde zu stecken, wurde als „versunkene Kiste“ verschmäht. Auch die Bauweise wurde wegen des Einsatzes von Elementen verschiedener Baustile – typisch für den von Sicardsburg und van der Nüll geprägten romantischen Historismus – als „Stilmischmasch“ kritisiert.

Spott und Hohn

Spottverse über die beiden Architekten waren im Umlauf. Die Medien starteten eine regelrechte Hetzkampagne, von einem „ Königgrätz der Baukunst“ war die Rede. Selbst der Kaiser stimmte in die Kritik mit ein.

„Der Sicardsburg und

van der Nüll,

Die haben beide keinen Styl!

Griechisch, gotisch, Renaissance,

Das ist denen alles ans! “

Für den kaisertreuen van der Nüll eine Katastrophe. Als die Oper schließlich am 25. Mai 1869 mit Mozarts Don Giovanni feierlich eröffnet wurde, war die Kritik bereits wieder verblasst. Vor allem die prächtige Innengestaltung van der Nülls bekam großes Lob. Doch die beiden Architekten sollten dieses Lob nicht mehr auskosten können.

Dramatisches Ende

Eduard van der Nüll erhängte sich am 3. April 1868 in seiner Wohnung. Für den bereits schwerkranken Sicardsburg war die Belastung schließlich zu viel, nur zwei Monate nach dem Tod seines Lebenspartners starb auch er. Ein typisches Wiener Schicksal, das Falco einst so skizzierte: „In Wien musst du erst sterben, dass sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst lang.“ Und die Oper gilt auch heute noch, 150 Jahre nach ihrer Eröffnung, als Meisterwerk.

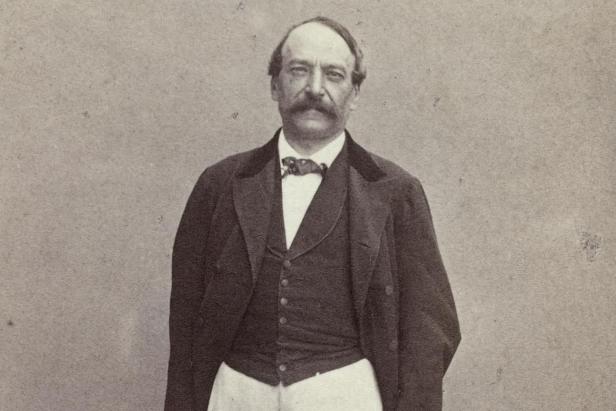

Eduard van der Nüll

Eduard van der Nüll wurde am 9. 1. 1812 in Wien geboren. Bereits mit zwölf Jahren trat er in die Akademie der bildenden Künste ein, wo er sich zum Historienmaler ausbilden ließ. Später absolvierte er das k.k. polytechnische Institut, um Bauwesen zu studieren. Hier lernte er auch Sicardsburg kennen. Später war er als Praktikant bei der galizischen Landesbaudirektion in Lemberg tätig und absolvierte dort seine praktische und technische Dienstprüfung.

Van der Nüll war introvertiert und verschlossen

August Sicard von Sicardsburg

August Sicard von Sicardsburg kam am 6. 12. 1813 in Ungarn, im heutigen Budapest zur Welt. Er absolvierte zunächst das Melker Gymnasium und trat nach der Matura ins Polytechnische Institut in Wien ein. Eine Zeit lang diente Sicardsburg als Kadett und Offizier bei den Ulanen. An der Akademie der bildenden Künste kreuzten sich während ihres Architekturstudiums erneut die Wege der beiden. Sie erhielten quasi ex aequo den Hofpreis in Gold und in der Folge ein dreijähriges Reisestipendium, das sie zuerst nach Italien, später auch nach Frankreich, England und Deutschland brachte.

Sicardsburg galt als leutselig und war das Sprachrohr des Duos nach außen

Als die beiden Freunde nach ihren Studienreisen wieder nach Wien kamen, waren ihre ersten gemeinsamen Werke die Umbauten des Sofienbads, der späteren Sofiensäle und des Carl-Theaters. Sicardsburg und van der Nüll wurden als ordentliche Professoren an die Akademie berufen, wobei Van der Nüll neben der Professur für Architektur auch den eigens für ihn geschaffenen Lehrstuhl für Ornamentik und Perspektive innehatte. Im Zuge ihrer 20-jährigen Tätigkeit zählten unter anderem Heinrich Ferstel, Carl Hasenauer und der junge Otto Wagner zu ihren Schülern.

Der große Durchbruch gelang dem Duo mit dem Bau des Arsenals. Revolutionär für ein militärisches Projekt war der Umstand, dass nicht wie üblich Militäringenieure, sondern zivile Architekten die Pläne dafür liefern sollten. Wahrscheinlich eine Reaktion auf das Revolutionsjahr 1948. Sicardsburg und van der Nüll zeichneten für die Umfassungsanlage und das Kommandanturgebäude verantwortlich. Auch Theophil Hansen, Ludwig Förster oder Carl Roesner waren an dem monumentalen Bau beteiligt, der heute als Inbegriff der Wiener Spielart des romantischen Historismus gilt.

Beim Arsenal waren die beiden Architekten für die Umfassungsanlage und das Kommandanturgebäude verantwortlich

Der Scheue und das PR-Genie

Zu verdanken war der Großauftrag sicher dem Verhandlungsgeschick Sicardsburgs. Auch hier ergänzte sich das Duo wie immer hervorragend. Während van der Nüll als schwermütig, introvertiert und zurückgezogen galt, war der leutselige Sicardsburg der PR-Mann, für die Verhandlungen und gesellschaftlichen Kontakte verantwortlich. Rein künstlerisch wurde wiederum van der Nüll mehr beachtet, Sicardsburgs Arbeit als „Techniker“ eher nicht als „künstlerisch“ angesehen.

Ein Höhepunkt des romantischen Historismus: van der Nülls Innengestaltung der Altlerchenfelder Pfarrkirche, die er mit dem Maler Josef Führich realisierte

Weg von der Beamtenarchitektur

Sicardsburg und van der Nüll verfolgten Zeit ihres Lebens die Idee eines Stilpluralismus und bemühten sich erfolgreich, die klassizierende „Beamtenarchitektur“ abzulösen. „Sie waren überzeugt von der Notwendigkeit einer modernen Formensprache in der Architektur, die unmöglich allein in der Wiederholung alter Stilformen gefunden werden konnte, sondern nur in der Synthese derselben“, ist im Architektenlexikon des Architekturzentrums Wien zu lesen.

Kommentare