Geheimnisse und große Pläne um Wiens Quantencomputer

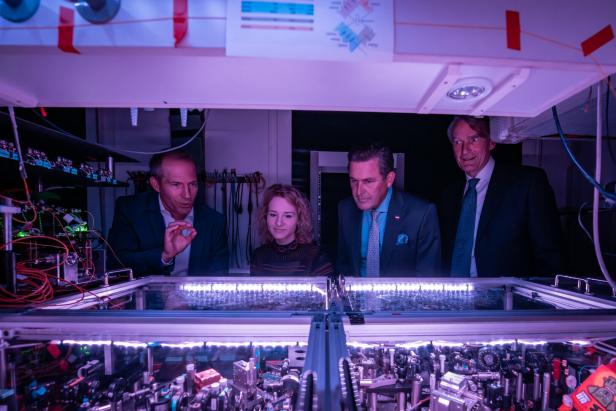

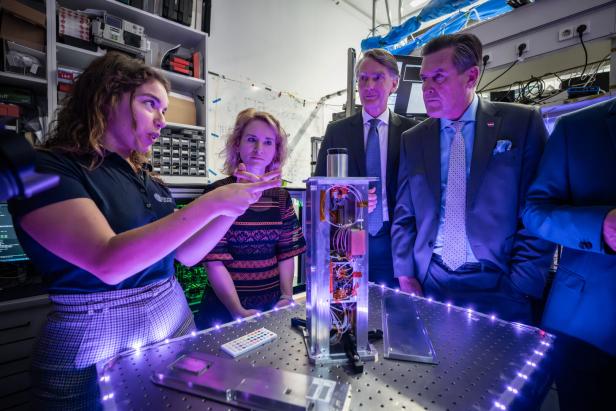

Iris Agresti (links) erklärt den Mini-Quantencomputer der Uni Wien

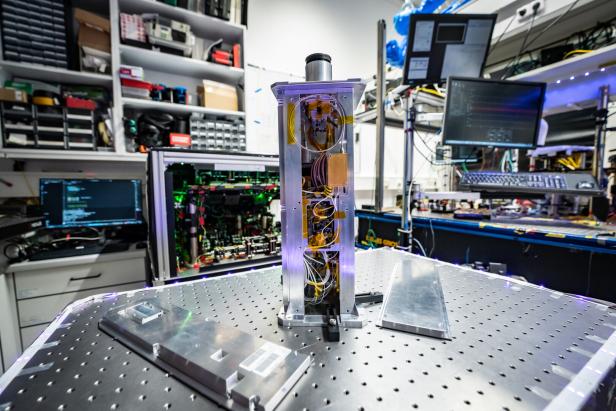

Dem Team der Universität Wien sind gleich mehrere ziemlich erstaunliche Dinge gelungen. Erstens: Sie haben einen Mini-Quantencomputer in der Größe einer Schuhschachtel gebaut.

Zweitens: Statt zehn Jahre Entwicklungszeit hatten die Wissenschafterinnen aufgrund des Startfensters nur 18 Monate Zeit. Und drittens: Die fragile Technik hat den Raketenflug ins Weltall unbeschadet überstanden und arbeitet ganz nach Plan.

Wie all das möglich ist, fragen sich nicht nur Laien, sondern auch die Konkurrenz in China und den USA, sagt Teamleiter Philip Walther.

Der Konkurrenz 10 Jahre voraus

„In der Wissenschaft verrät man vor Veröffentlichungen nicht gerne viel, aber wir sind anderen zehn Jahre voraus und immer wieder überrascht, wie weit wir im Vergleich sind“, so Walther.

Die Technik wurde an der Physikfakultät in der Boltzmanngasse 5 am Alsergrund geplant, gebaut und wird hier aktuell auch getestet. Bedeutet: Die Wissenschafterinnen können Befehle an den Computer in 550 km Höhe schicken. Und der führt alles korrekt aus, ist man stolz.

Der Mini-Computer in einen schuhschachtelgroßen Zylinder mit den Maßen 150 x 150 x 453 Millimeter und einem Gewicht von 9,5 Kilogramm.

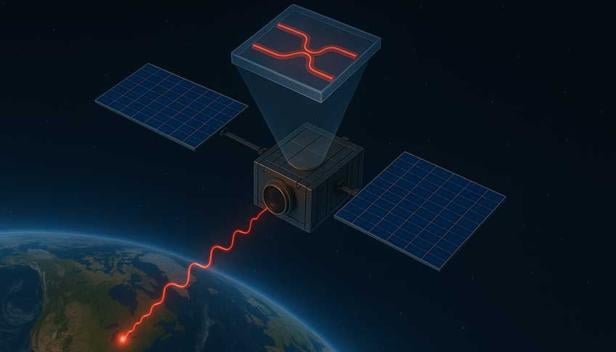

Der entscheidende Unterschied des Modells: Bei vergleichbarer Technik zur Erdbeobachtung werden bisher die gesammelten Daten bzw. Bildaufnahmen an die Erde geschickt, um am Boden verarbeitet zu werden.

Beim Quantencomputer passiert die Verarbeitung, (z. B. Erkennung eines Waldbrandes) direkt am Satelliten, an dem er hängt, und die Ergebnisse an die Erde übermittelt.

- Quantencomputern oder Quantenprozessoren sind für Maschinelles Lernen (Künstliche Intelligenz) geeignet.

- Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für Satellitentechnologie, auch für Drohnen oder autonome Fahrzeuge ist die Technik interessant.

- Das Wachstumspotenzial der Quantentechnologie ist enorm: Der Quantencomputing Forecast durch Fortune Business erwartet für die EU einen Anstieg der Marktgröße von 1 Mrd. bis 2032 auf 12 Mrd. Euro; weltweit bis 2030 sogar auf 200 Mrd. Euro.

- Außerdem zieht die Forschung WissenschafterInnen an, aktuell vor allem aus den USA: 25 Forschende wechseln über das Stipendienprogramm APART-USA noch 2025 an österreichische Universitäten.

Damit ist der Quantencomputer effizienter, günstiger, kleiner und auch noch so robust, dass er einen Raketenstart und die extremen Weltraumbedingungen aushält. Gestartet wurde im Juni, angesetzt ist die Mission noch bis Ende des Jahres. Und danach?

Der nächste Schritt

Mit den gesammelten Erfahrungen will das Team in den nächsten ein bis zwei Jahren einen noch besseren Quantencomputer bauen und ihn am liebsten auf einem eigenen Satelliten ins All schicken sowie Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) entwickeln. Ob sie das können, hängt auch vom Geld ab.

Die Technik ist rein österreichisch finanziert, durch Gelder der Universität und Förderungen. Die Gesamtkosten schätzt man auf vier Millionen Euro.

Verhandelt wird in den Ministerien aktuell noch der Forschungs-, Technologie- und Innovationspakt (FTI-Pakt) für 2027 bis 2029. Die Summe müssen die zuständigen Ressorts mit dem Finanzministerium aushandeln.

Noch "beeindruckende Geheimnisse"

Für Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) ist die Mission „das beste Beispiel dafür, dass es einen starken FTI-Pakt braucht“. Laut Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sind im nächsten Jahr 620 Mio. Euro für die angewandte Forschung vorgesehen, weitere 300 Mio. Euro für den Schwerpunkt Weltraum. „Und wie man sieht, ist das lohnend.“

Schon im jetzigen Modell stecken noch „beeindruckende Geheimnisse“, wie Walther sagt: „Wir haben noch gar nicht verraten, was es alles kann.“ Damit wartet man bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse. Angemeldet ist bereits ein Patent für Bauteile. Weitere Patente sollen folgen.

Kommentare