Ostovics in Wien schließt: Die letzten Tage der Tischkultur

Zwischen den Gründerzeithäusern in der Zieglergasse ist das modernistische, ziegelfarben verflieste Gebäude, auf dem „Tischkultur Ostovics“ steht, ein faszinierender Fremdkörper.

Als der Architekt Carl Auböck 1975 den neuen Firmensitz im 7. Bezirk gestaltete, war der Stilbruch programmatisch zu verstehen: Ostovics brachte das noch ungewohnte skandinavische Design in die Esszimmer der Wiener Gesellschaft. In Österreich hatte man die Generalvertretung für das archaisch-minimalistisch gestaltete Geschirr der finnischen Firmen Arabia und Iittala inne. Die Leute rissen ihnen die Sachen aus den Händen.

"Kunden standen um neun vor dem Geschäft"

„Wenn der Lastwagen aus Finnland gekommen ist, sind die Kunden um neun vor dem Geschäft gestanden und haben sich die Ware selbst aus den Schachteln genommen“, sagt Peter Trojan. Der 78-jährige Mitarbeiter ist seit 35 Jahren im Betrieb, unter anderem hat er für die Firma Produkte entworfen. Weil die Chefin, Gertrude Ostovics, derzeit gesundheitlich angeschlagen ist, vertritt Trojan sie und führt die Geschäfte – jedenfalls das, was davon noch übrig ist.

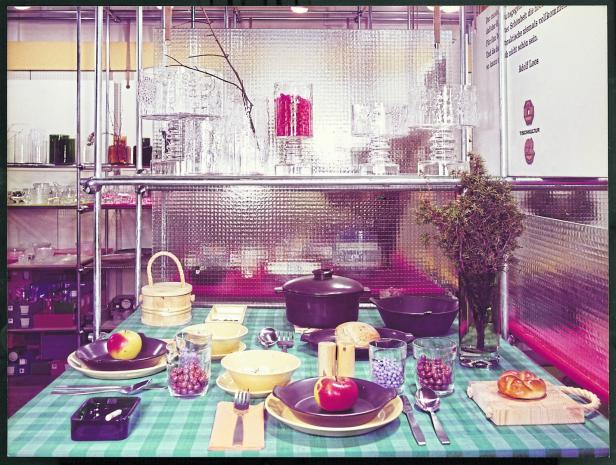

Das archaisch-minimalistische Geschirr der finnischen Firma Arabia war in den 60er- und 70er-Jahren der letzte Schrei .

Das Ende eines Imperiums

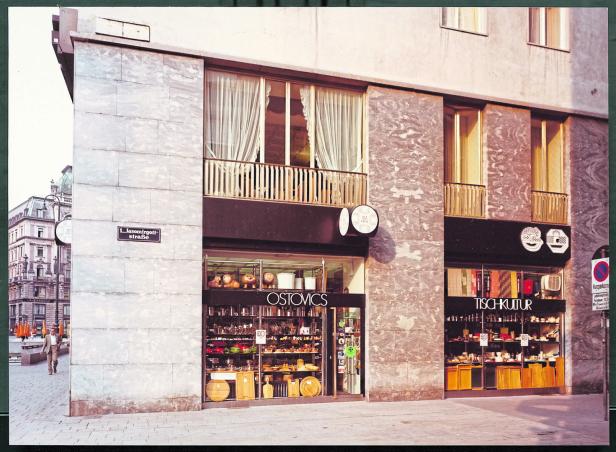

Das prominent vis-à-vis vom Stephansdom gelegene Geschäftslokal musste im Juni vergangenen Jahres schließen, seither gibt es Ostovics nur noch in der Zieglergasse. Und auch dort nicht mehr lang. Das Haus wurde bereits verkauft, spätestens im Oktober muss es geräumt werden. Dass es mit dem Imperium Ostovics zu Ende geht, ist schon jetzt nicht zu übersehen. Die Lagerflächen in den oberen Etagen sind fast leer, im ebenerdigen Verkaufsraum sind nur noch letzte Reststücke zu haben.

"Die Linksliberalen haben bei uns gekauft"

Dass Ostovics ausgerechnet im gesellschaftspolitisch notorischen Jahr 1968 gegründet wurde, passt zu einem Geschäft, das zumindest die Tischkultur revolutionieren sollte. „Die Bürgerlichen haben bei Rasper & Söhne eingekauft, die Linksliberalen bei uns“, sagt Trojan. „Aber der Rasper ist noch früher eingegangen als wir.“ Wobei: Billig war’s auch bei Ostovics nicht. „Eine Brotdose aus Kirschholz hat 12.000 Schilling gekostet“, weiß Trojan.

Vor 1968 hatte Otto Groh – das Kaufhaus „Gebrüder Groh“ in der Kärntner Straße war in den 50er-Jahren eine Institution – in dem Geschäftslokal am Stephansplatz Nähmaschinen der Schweizer Marke Elna verkauft; in Linz hatte er ein Geschäft mit dem schönen Namen „Stil“. Aber 1968 machte er Konkurs, und seine Lebens- und Geschäftspartnerin Gertrude Ostovics übernahm die Geschäfte.

Die eigene Küchenlinie "Culinar"

Großen Anteil am Erfolg von Tischkultur Ostovics hatte der Architekt und Designer Carl Auböck III, der nicht nur das Haus in der Zieglergasse bis ins Detail geplant hat – jeder Türgriff, jede Aufschrift trägt dort seine Handschrift –, sondern für Ostovics auch eine eigene Küchenlinie entworfen hat. Sie hieß „Culinar“ und wurde – neben den finnischen Marken – das zweite Standbein der Firma.

Die Ostovics-Filiale am Stephansplatz, die im Vorjahr geschlossen wurde.

Der Praxistest in der Küche

Gefertigt wurden die Teile bei österreichischen Herstellern wie Collini (Besteck) oder Stölzle (Glas), auch Textilien (Stoffservietten, Tischtücher) gehörten zur Kollektion. In der Ausstellung „Iconic Auböck“, die im MAK gerade läuft, sind auch Culinar-Teile zu sehen.

Der passionierte Koch Otto Groh hatte sich in seiner Wohnung beim Rathaus eine Profiküche eingerichtet; sogar die Leitungen im Haus ließ er verstärken. Wenn er ein neues Produkt für Culinar in Auftrag gab, begab er sich mit Auböck in die Küche, um den Prototypen einem Praxistest zu unterziehen. Groh war nicht nur Auftraggeber, er wusste schon sehr genau, was er wollte. „Kein Mensch kann die Sinnhaftigkeit vom Verhältnis der Glasform zu den diversen Weinen bzw. Getränken nachvollziehen“, hielt er etwa fest. „Da muss man den Gästen auch zu viel erklären. Wir brauchen EIN Universalglas.“

Eine gute Chefin und exzellente Geschäftsfrau

Wer wollte, fand im Culinar-Sortiment natürlich trotzdem alle möglichen Formen von Gläsern vor; 1.500 Teile haben Auböck und Groh dafür insgesamt entwickelt. Die fruchtbare Zusammenarbeit endete erst mit Otto Grohs Tod im Sommer 1988. Seither hat Gertrude Ostovics alleine die Geschäfte geführt. Die bald 85-jährige Prinzipalin wird als gute Chefin und exzellente Geschäftsfrau beschrieben. „Sie ist die geborene Verkäuferin“, erzählt die langjährige Mitarbeiterin Gertrude Biron, und das habe auch auf ihre Angestellten abgefärbt: „Das war ein kleines, feines Team, die haben sich mit der Firma identifiziert.“

Alles muss raus

Dafür, dass die Tage der Tischkultur Ostovics gezählt sind, gibt es viele Gründe. Bei Ikea kann man Geschirr kaufen, das von den skandinavischen Designklassikern sichtlich inspiriert ist, aber nur einen Bruchteil davon kostet. Die Hochzeitslisten, einst ein wichtiges Standbein von Ostovics, sind aus der Mode gekommen, seit die Leute in einem Alter heiraten, in dem sie alles, was sie brauchen, schon doppelt haben.

Kunden bestellen heute oft lieber online

Die Touristen, die früher mit Töpfen und Geschirr von Ostovics im Gepäck zurück nach Amerika oder China reisten, bestellen heute lieber im Internet. „Am Ende haben wir am Stephansplatz 200 Euro Umsatz am Tag gehabt“, sagt Peter Trojan.

Alles muss raus: Das nehmen sie bei Ostovics wörtlich. Der Ausverkauf läuft seit Jahren, neue Ware gibt es schon lang keine mehr. Wann endgültig Schluss ist, steht noch nicht genau fest, bis Ende August dürfte jedenfalls noch offen sein.

Die letzten Stücke im Sortiment

Viel ist nicht mehr da, das eine oder andere von Auböck gestaltete Stück aber lässt sich noch ergattern: eine Wasserflasche aus der Culinar-Kollektion etwa, handgeblasenes Kristallglas, um 135 Euro, eine Pfeffermühle (€ 45) oder ein Sparschwein (€ 37), beide aus schwerem Gusseisen.

Die sechs letzten Stölzle-Portweingläser aber, die da bis vor Kurzem noch im Regal standen, sind seit dem Besuch des KURIER-Reporters leider nicht mehr zu haben.

Kommentare