Europaweite Wohnungskrise: Wien als Vorbild für die EU

Anfang Juli waren rund 100 Bürgermeister aus aller Welt in Wien zu Gast, um sich den Wiener Wohnbau anzuschauen; in den vergangenen drei Tagen war es die Sonderkommission der EU, die eingesetzt wurde, um die Wohnungskrise in der EU zu lösen.

Laut EU-Definition ist eine Wohnungskrise dann, wenn mehr als 40 Prozent des Haushaltseinkommens für Wohnen aufgewendet werden müssen. In der EU ist das in 10,6 Prozent der städtischen Haushalte der Fall.

In Griechenland ist die Krise am größten: 31 Prozent der Menschen überschreiten dort den Schwellenwert. Österreich liegt mit 11,6 Prozent knapp über dem EU-Schnitt.

Das „Rote Wien“

Was Wien damit zu tun hat? Einiges, wie die Vorsitzende des Sonderausschusses zur Wohnraumkrise, die italienische EU-Abgeordnete Irene Tinagli, nach drei Tagen in Wien bilanziert.

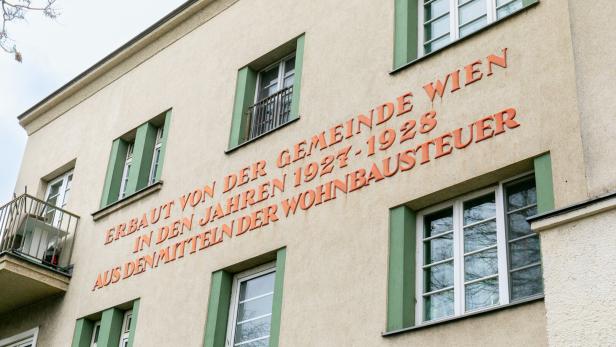

Denn neben einem Austausch mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) und den politischen Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Ebenen standen für die hochrangige Kommission auch Besuche im Gemeindebau, dem Sinnbild des „Roten Wien“, am Programm.

Komplexe Probleme, keine Patentlösung

Zwar betonte Tinagli, dass die Probleme der Wohnungskrise vielfältig, komplex und nicht mit einem Patentrezept zu lösen wäre: „Es gibt nicht nur die eine Lösung.“

In Wien fand sie dennoch etliche Ansatzpunkte, die für andere Städte und Länder übertragbar sein könnten.

Jakob Reumann Hof.

Denn gerade der seit über 100 Jahren etablierte Gemeindebau habe sich in Wien bewährt, zeigte sich Tinagli überzeugt: „Ghettos wie in anderen Städten werden damit verhindert, und dieses Modell wirkt sich nicht nur für die fragilsten sozialen Schichten, sondern auch für die Mittelschicht positiv aus.“

Wien habe – wohl auch durch dieses Modell – leichter und besser auf Finanzierungsmaßnahmen durch die EIB zugreifen können. Aus Wien könne man lernen, bessere Rahmenbedingungen für einen Zugriff auf Finanzierungen durch die EIB – die laut Tinagli „Teil der Lösung“ sein könnte, zu schaffen.

Nicht auf ganz Europa umlegbar

Ein Ausrollen des Wiener Gemeindebaus im großen Stil auf ganz Europa sei aber unrealistisch, fügte der spanische EU-Politiker Borja Gimenez Larraz an – das sei in Zeiten, in denen die öffentliche Hand allerorts mit Finanzproblemen zu kämpfen habe, nicht umsetzbar.

Rahmenbedingungen könnten aber durchaus verbessert werden. Tinagli: „Es gibt auch in anderen Städten Fördermodelle, die nachgebessert oder weiterentwickelt werden können.“

Gute Zusammenarbeit

Wien wurde von den Mitgliedern der Kommission jedenfalls als Highlight bezeichnet. Nicht nur wegen des Gemeindebaus, sondern auch, weil private Errichter und die gemeinnützigen Wohnbaueinrichtungen eng aufeinander abgestimmt agieren würden.

Tinagli: „Die Rolle der Stadt ist zwar stark, aber alle anderen Sektoren sind gut eingebunden und stark engagiert.“ Das sei einzigartig in Europa im Vergleich der Städte, die man sich bisher angeschaut habe.

Renovierung als wichtiger Faktor

Thematisiert wurde auch die Frage der Renovierung. „Das ist in doppelter Hinsicht ein Thema“, resümierte Tinagli, „einerseits, um die Klimaziele zu erreichen, aber wirtschaftlich muss es auch sein“.

Wie die EU die Mitgliedsländer in dieser Frage besser unterstützen könne, sei auch Thema der Sonderkommission: „Aber da stehen wir erst am Anfang der Debatte.“ Wie wichtig das Thema Wohnen nicht nur als soziale Frage ist, betonte Tinagli: „Wenn sich Menschen das Wohnen nicht leisten können, wirkt sich das auch auf die Wettbewerbsfähigkeit einer ganzen Region aus.“

Andere Städte noch im Visier der Kommission

Neben Barcelona, das bereits besucht wurde, stehen im Herbst noch Gespräche in Paris am Programm, wo der Wohnbau stagniert und es eine große Zahl an Leerständen gibt.

Dann geht es nach Mailand und Sizilien – in Palermo etwa widmet sich die Kommission beispielhaft der Frage, wie die Stadtflucht eingedämmt werden kann.

Kommentare