Notre-Dame: Zustand der Bausubstanz schwer einzuschätzen

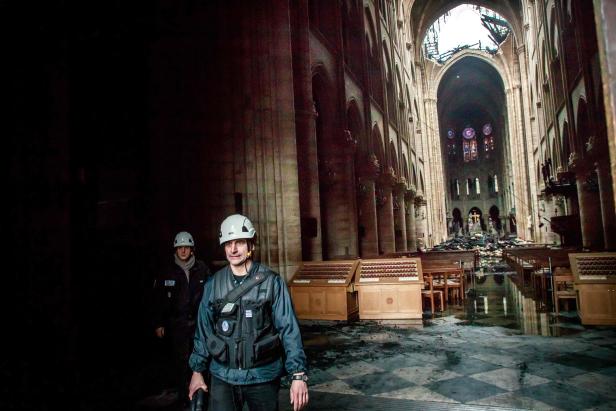

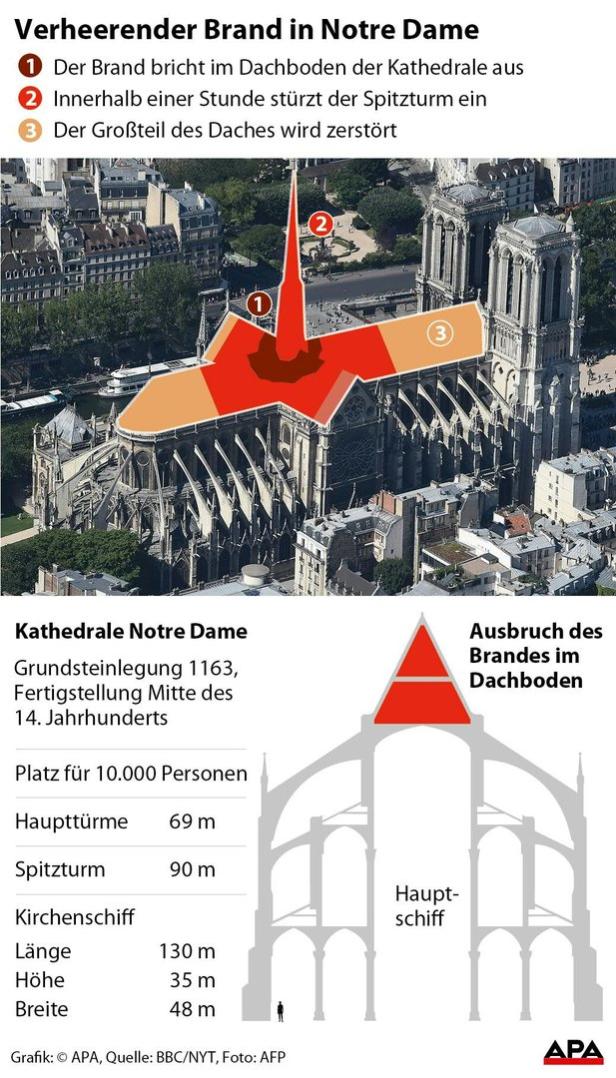

Nach dem Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame kämpften Experten und Behörden um die Sicherung des 850 Jahre alten Gebäudes. Die Struktur der gotischen Kirche war zwar weitgehend stabil, allerdings wurden mehrere Schwachstellen entdeckt, wie Innenstaatssekretär Laurent Nunez am Dienstag sagte.

Fest steht, dass die Kathedrale wieder aufgebaut werden soll. Während manche Experten von 20 Jahren Bauzeit ausgehen, gibt Frankreichs Präsident Emanuel Macron Gas: In fünf Jahren soll das Wahrzeichen noch schöner strahlen, als es das bislang getan hat.

Unklar ist hingegen noch, wie der Zustand der Bausubstanz ist: Laut dem aus Frankreich stammenden Chefkurator der Gesteinssammlung des Naturhistorischen Museums Wien (NHM), Ludovic Ferriere, ist es aktuell extrem schwierig zu prognostizieren, in welchem Zustand die Kalksteinblöcke Notre Dames nach dem Brand sind. Jeder Stein könne quasi anders auf die große Hitze reagieren, sagte der Forscher im Gespräch mit der APA.

Als Ferriere die Bilder des brennenden Wahrzeichens von Paris im Fernsehen sah, "dachte ich zuerst, das kann nicht wahr sein", so der Geologe und Meteoritenforscher. Fast gespenstisch sei gewesen, dass er gerade am Dienstag mit Kollegen über den folgenschweren Brand im Nationalmuseum in Rio de Janeiro im vergangenen Jahr gesprochen habe. Die Urkraft solcher Brände habe sich nun zwei Mal in kurzer Zeit am Beispiel historischer Bauten gezeigt.

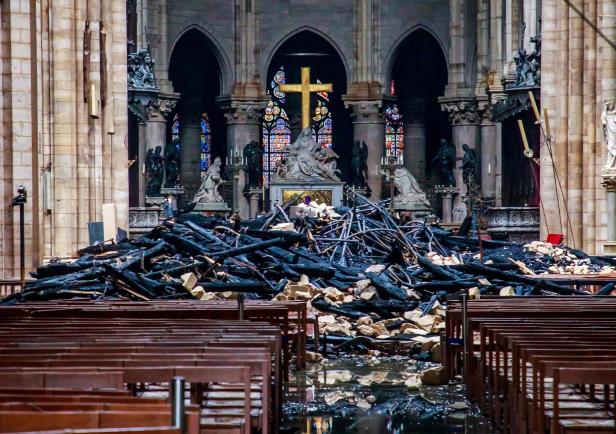

BIlder: So sieht die Kathedrale nach dem Brand aus

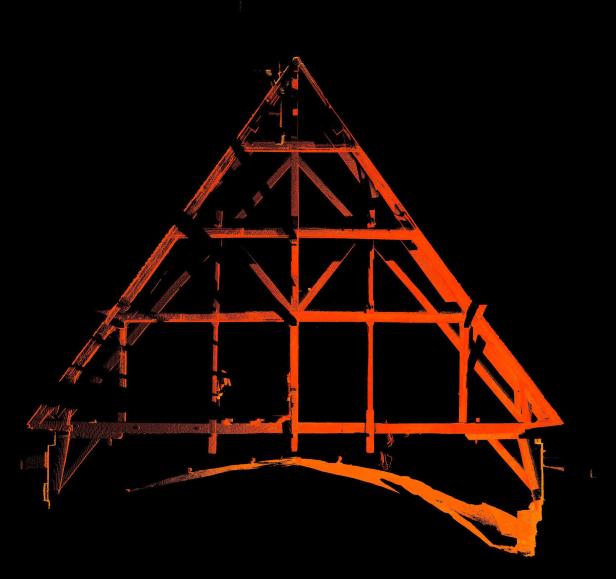

Dach aus Blei

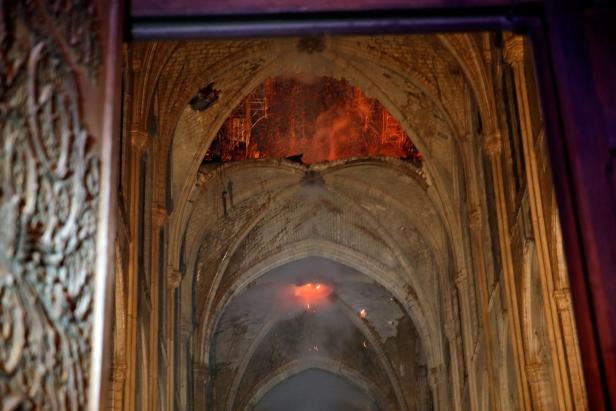

Neben den nun diskutierten Fragen nach den zerstörten Kunstwerken gebe es auch viele Fragezeichen zu den Auswirkungen der großen Hitze und Löscharbeiten auf die Bausubstanz. Vielfach wenig Beachtung fand laut Ferriere die Tatsache, dass das Dach aus Blei war. Nicht nur schmilzt Blei bei der relativ niedrigen Temperatur von knapp über 327 Grad Celsius. "Bei solchen Bränden können stellenweise auch verrückt hohe Temperaturen entstehen", sagte Ferriere. Es sei nicht auszuschließen, dass sogar jene rund 1.750 Grad Celsius erreicht wurden, bei denen das Metall verdampft, was giftige Dämpfe zur Folge gehabt haben könnte.

Die große Frage im Falle von Notre Dame ist aber jene nach dem Zustand der Steinblöcke, aus denen die Kathedrale großteils erbaut wurde. Hier kam vor allem Kalkstein aus verschiedenen Quellen aus und um Paris zum Einsatz, von denen sich auch Proben in der Gesteinssammlung des NHM befinden. Kalkstein besteht im Groben aus Kalzit und Aragonit dazu kommen noch Anteile an Fossilien, Silikaten oder Ton. "In den Blöcken kann sich die Zusammensetzung unterscheiden. Das heißt, dass jeder Stein ein wenig anders reagieren kann", sagte der Wissenschafter.

Sind solche Felsen hohen Temperaturen ausgesetzt, können sich mehrere Effekte einstellen: Bei niedrigerer Hitze ändert sich die Farbe der Steine - was vor allem ein "ästhetisches Problem" darstelle. Es entstehen aber auch Risse, Bruchlinien und die Blöcke dehnen sich aus. In den oberen Gebäudeteilen dürften hohe Temperaturen von 600 bis 800 Grad erreicht worden sein. Bei dieser Hitze kann es auch zum "thermischen Schock" kommen, wenn kaltes Wasser eingesetzt wird. Das würde den Stein "sozusagen explodieren lassen", sagte Ferriere. Darüber hinaus könne bei solch hohen Temperaturen Stein auch pulverisiert werden.

"Es gibt also Veränderungen in der Mineralzusammensetzung sowie der physikalischen und mechanischen Eigenschaften der Steine." Auch wenn die unmittelbare Stabilität der Kathedrale offenbar gewährleistet ist, "gibt es in der Langzeitbetrachtung einige Dinge, die schwer abzuschätzen sind", so Ferriere im Hinblick auf den anstehenden Wiederaufbau.

Dass sich nun viele Akteure auch finanziell daran beteiligen wollen, sei zwar positiv. "Es ist aber verrückt, dass offenbar erst so eine Katastrophe passieren muss, damit sich das Engagement erhöht", so der Forscher. Man dürfe nicht vergessen, dass es leider vielerorts Probleme mit der Erhaltung alter, wertvoller Bausubstanz gibt.

Kommentare