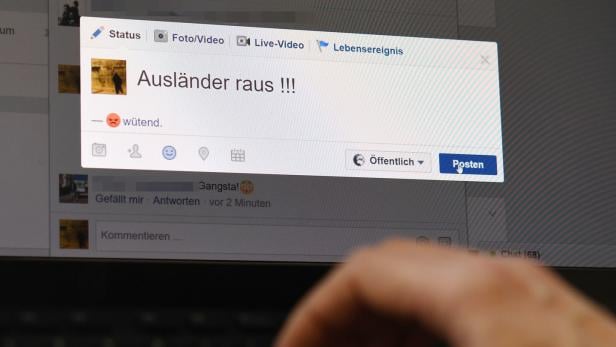

Hass im Netz: "Radikalisierung ist kein Randphänomen mehr"

Die Einrichtung verfolgt auch Hasspostings (Symboldbild)

Zwei Punkte haben sich in den vergangenen sieben Jahren verändert, seit die App "BanHate" der Extremismus-Präventionsstelle Steiermark online ging, überlegt deren Leiterin Daniela Grabovac: 2017 rechnete das Team mit ein paar Hundert Meldungen pro Jahr - es wurden mehrere Tausend jährlich.

Und der Hintergrund der Opfer, die von Hassmeldungen im Netz betroffen sind, hat sich gewandelt: Standen vor sieben Jahren eher vor allem Migrantinnen und Migranten im Fokus der (anonymen) Postings, so gäbe es "heute eine ganz andere Bandbreite", zeigt sich Grabovac besorgt.

"Frauen, Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime, die LGBTQIA+-Bewegung, Klimaaktivisten", nennt die Expertin. "Der Hass ist divers geworden, die Radikalisierung kein Randphänomen mehr, die sozialen Medien Brandbeschleuniger. Das ist eine Gefahr für die Gesellschaft." Krisenzeiten würden zudem "Hass und Hetze befeuern", 2020 manifestiert an der Corona-Pandemie, 2023 durch Krieg oder Teuerung.

Wie viele Meldungen gingen ein?

Die Bilanz für 2023 zeigt: Es gingen 4.417 Meldungen ein, die unter anderem antisemitische oder antimuslimische Postings ebenso betreffen wie die Verbreitung extremistischer Codes oder Symbole.

Die App "BanHate" ging 2017 online, so sieht die Statistik seither aus:

- 2017 - 1.716 Meldungen

- 2018 - 1.960 Meldungen

- 2019 - 1.826 Meldungen

- 2020 - 3.215 Meldungen

- 2021 - 2.817 Meldungen

- 2022 - 2.632 Meldungen

- 2023 - 4.417 Meldungen

Insgesamt gab es somit in sieben Jahren 18,583 Meldungen über Hasspostings

1.689 der Meldungen oder 38 Prozent wurden angezeigt und somit strafrechtlich verfolgt, das ist im Vergleich zu früheren Jahren ein Rückgang. So lag diese Quote 2017 bei 53 Prozent, 2022 bei knapp 63 Prozent.

Grabovac erklärt diesen nun mehr niedrigeren Anteil im Grunde aber als Erfolg, denn viele Hass-Postings wurden gelöscht: "Hier greifen die politischen Maßnahmen, was die Löschungspflicht der Provider betrifft."

Wie die Symbole zu deuten sind

Die Extremismus-Präventionsstelle hat mit den Erfahrungen der vergangenen Jahre einen Leitfaden herausgebracht, der helfen soll, Radikalisierungssymbole zu erkennen - online wie offline.

Das Team setzte sich mit strafrechtlich verbotenen Erkennungszeichen von Neonazis ("88" oder "44" für "Heil Hitler") ebenso auseinander wie mit Symbolen der "Grauen Wölfe" oder der radikalislamischen Muslimbruderschaft. Gerade NS-Symbole seien bereits "in der Mitte der Gesellschaft angekommen", warnt Grabovac: "Fast ein Klassiker sind schon die Eiernockerl, die zu Hitlers Geburtstag gepostet werden."

Bis zur Leugnung des Holocaust

Der Historiker Dieter A. Binder hat die Wirkung von Symbolen untersucht und wie vor allem Jugendliche über sie in Extremismus gezogen werden. "Das hat viel mit grafischer Aufbereitung zu tun und mit bewussten Tabubrüchen. Das fängt bei den Eiernockerln an und endet bei der Leugnung des Holocaust."

Kommentare